Le parole non sono mai innocenti. Lo scriveva Roland Barthes nei suoi Frammenti di un discorso amoroso, sottolineando come ogni espressione, anche la più apparentemente neutra, contenga un universo di posizionamenti, emozioni e potere. E sono proprio le parole – piegate, abusate, svuotate o armate – il centro della pubblicazione “Parole in Conflitto”, presentata oggi in apertura del Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), alla presenza dell’ambasciatore di Israele in Italia, S.E. Jonathan Peled.

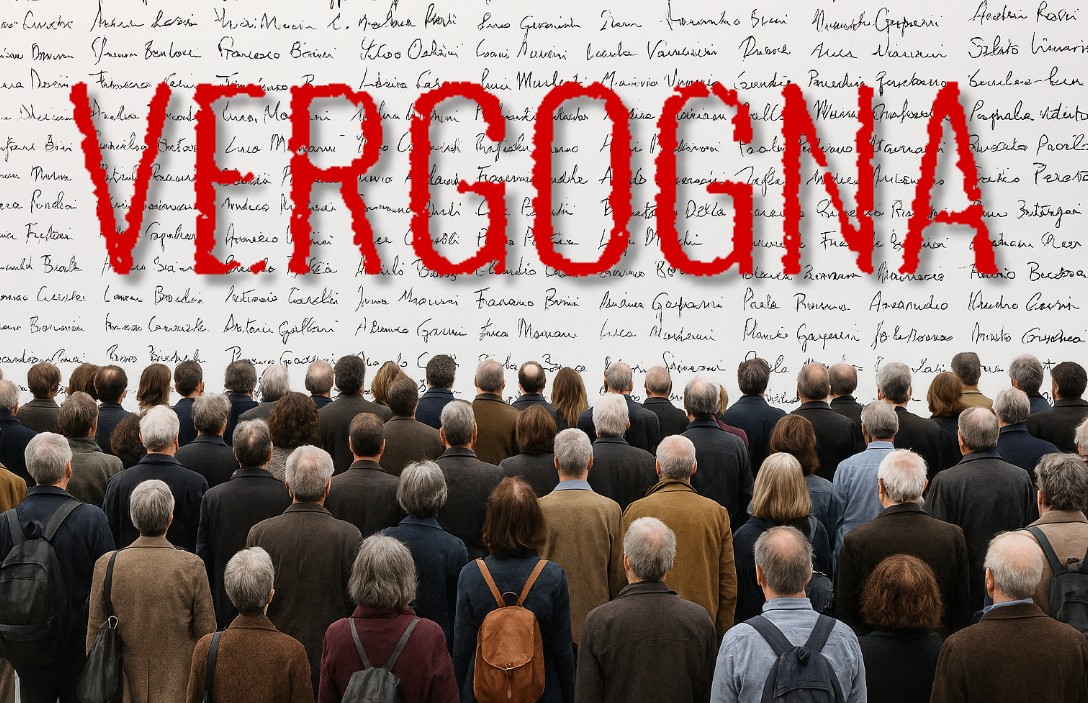

Un libretto snello, ma tutt’altro che leggero, che cerca di rimettere ordine in un lessico lacerato da mesi di retorica tossica, in particolare dopo il 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele e dell’inizio della campagna propagandistica di Hamas in Europa. Dopo quella tragedia, infatti, nel discorso pubblico italiano – soprattutto in televisione e sui social network – abbiamo cominciato a sentire troppo spesso parole in libertà, svincolate dalla responsabilità, dalla conoscenza, dalla realtà. Un linguaggio che, anziché spiegare, semplifica. Che, anziché unire, polarizza. Che, anziché curare, alimenta odio.

“Parole in Conflitto” è un atto d’accusa ma anche un gesto di responsabilità. “Un invito alla riflessione collettiva”, come scrive la presidente UCEI Noemi Di Segni, “sulla responsabilità di chi comunica, sulla necessità di recuperare un lessico che favorisca il dialogo e sulla pericolosità insita nella manipolazione delle parole”. La manipolazione, infatti, non è soltanto un problema etico, ma anche epistemologico: quando il linguaggio mente, la realtà viene distorta, e con essa la capacità collettiva di comprendere, discernere e agire.

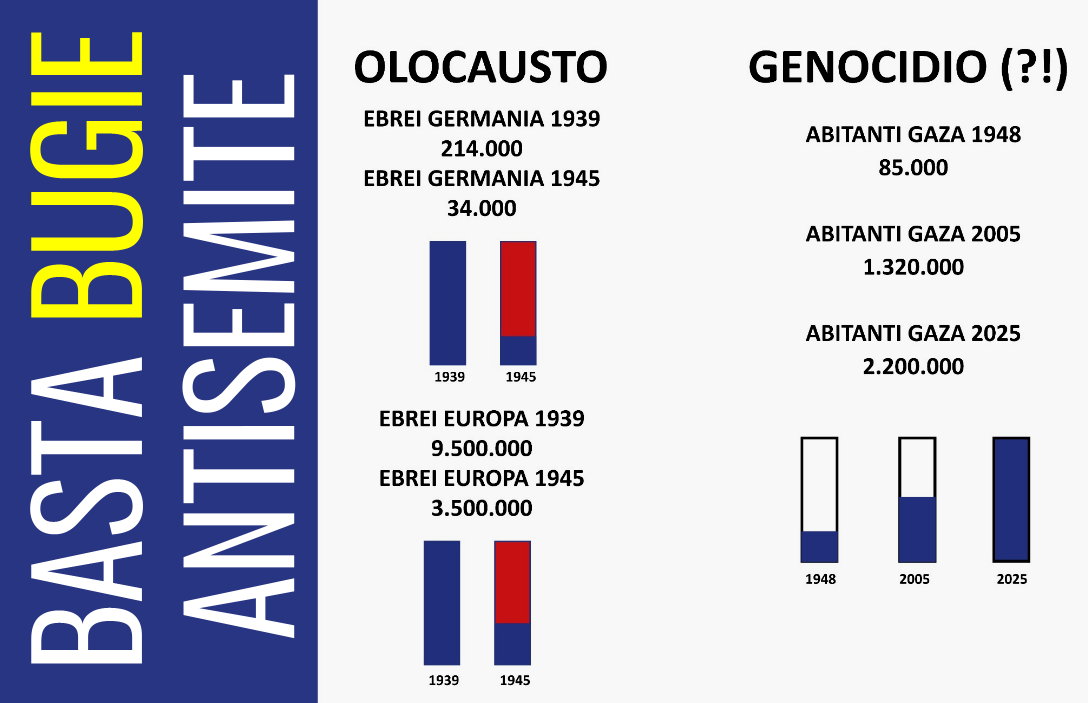

Lo sapeva bene Umberto Eco, che in Dire quasi la stessa cosa rifletteva sul tradimento costante insito nel passaggio tra i codici culturali. “Le parole sono come le monete: una volta falsate, circolano ovunque”, scriveva. E nel nostro tempo digitale, la circolazione è più rapida e virale che mai. È bastato che certe parole fossero rilanciate da opinionisti, influencer, accademici o perfino istituzioni, per cristallizzarsi in verità presunte e diventare strumenti di delegittimazione radicale: parole come “colonialismo”, “oppressore”, “pulizia etnica”, svuotate della loro storicità, vengono oggi usate come manganelli semantici contro Israele, disancorandole dai fatti.

Secondo William Labov, padre della sociolinguistica americana, “il linguaggio riflette la struttura sociale, ma contribuisce anche a plasmarla”. In altri termini: il modo in cui parliamo del mondo è anche il modo in cui lo costruiamo. Se il linguaggio pubblico accetta la demonizzazione selettiva, l’equivalenza morale tra carnefice e vittima, la banalizzazione del terrore, allora la realtà che ne deriva è falsata, ingiusta e potenzialmente violenta.

Non è una questione accademica, né un dibattito terminologico. È una posta in gioco democratica. La polarizzazione linguistica produce fratture sociali, innesca meccanismi di esclusione, riattiva pregiudizi secolari. E così l’antisemitismo – che si credeva sconfitto – riemerge nel linguaggio prima ancora che nei gesti, insinuandosi come un veleno in parole d’uso comune, in slogan apparentemente etici, in etichette giornalistiche sbilanciate.

È per questo che “Parole in Conflitto” è uno strumento necessario. Non per censurare, ma per decifrare. Non per tacitare, ma per restituire complessità. Curato con attenzione da un team di studiosi e giornalisti – Claudia Tedeschi, Massimo Lomonaco, Davide Jona Falco, Claudio Vercelli, Lucilla Efrati e Raffaele Genah – il compendio non propone una neolingua israeliana, né una “verità ufficiale”. Al contrario, chiede un ritorno al significato, al contesto, alla responsabilità condivisa di chi scrive, parla, commenta.

Barthes direbbe che ogni parola è una ferita aperta. Ma anche un possibile punto di sutura. Dipende da come la si usa, da quanto si è disposti a riconoscere che la guerra delle parole precede – e spesso prepara – quella dei corpi.

E oggi, mentre in molte piazze d’Europa si scandiscono slogan che negano la storia, le parole giuste non sono solo importanti. Sono urgenti.

*Nicoletta Ferragni ha studiato sociolinguistica all’Università di Torino ed ha conseguito un Ph.D. in Filosofia del linguaggio presso la Lumsa di Roma.

Quando le parole tradiscono: il lessico deformato del conflitto Quando le parole tradiscono: il lessico deformato del conflitto Quando le parole tradiscono: il lessico deformato del conflitto