Negli ultimi mesi, la guerra a Gaza e il protratto conflitto in Ucraina hanno evidenziato profonde divergenze tra Italia e Germania nel modo in cui società, istituzioni e opinione pubblica reagiscono a scenari di crisi internazionale. Questo confronto non si limita alla dimensione geopolitica: rivela piuttosto differenze strutturali di natura culturale, educativa e generazionale, che meritano un’analisi più approfondita.

In Italia, le scuole e le università si sono spesso trasformate in spazi di mobilitazione a favore della causa palestinese: lo abbiamo visto con lo sciopero nazionale che ha paralizzato il paese, per Gaza, il 22 settembre. Il linguaggio adottato da molti studenti e insegnanti richiama la retorica della sinistra radicale degli anni Settanta, con termini come “resistenza”, “occupazione” e “apartheid” ripetuti con forza, talvolta senza un adeguato approfondimento storico o giuridico. Gaza diventa così un simbolo universale di lotta contro l’oppressione, capace di attivare una risposta emotiva intensa. Al contrario, la guerra in Ucraina appare più distante: nelle aule e nei cortei non compare e viene piuttosto percepita come un conflitto “tecnocratico”, legato a equilibri tra NATO e Russia, privo di quella carica simbolica che mobilita le coscienze giovanili.

I bambini ucraini traumatizzati, feriti, uccisi e rapiti non smuovono alcun sentimento. Ciò contribuisce a una lettura ambivalente della resistenza di Kyiv: anziché essere riconosciuta come legittima difesa della sovranità nazionale, essa viene interpretata come un pervicace prolungamento delle ostilità, con il rischio di trascinare l’Europa in una guerra su vasta scala. In questo quadro, la volontà ucraina di non arrendersi viene paradossalmente problematizzata, alimentando timori diffusi di un coinvolgimento diretto in un conflitto globale.

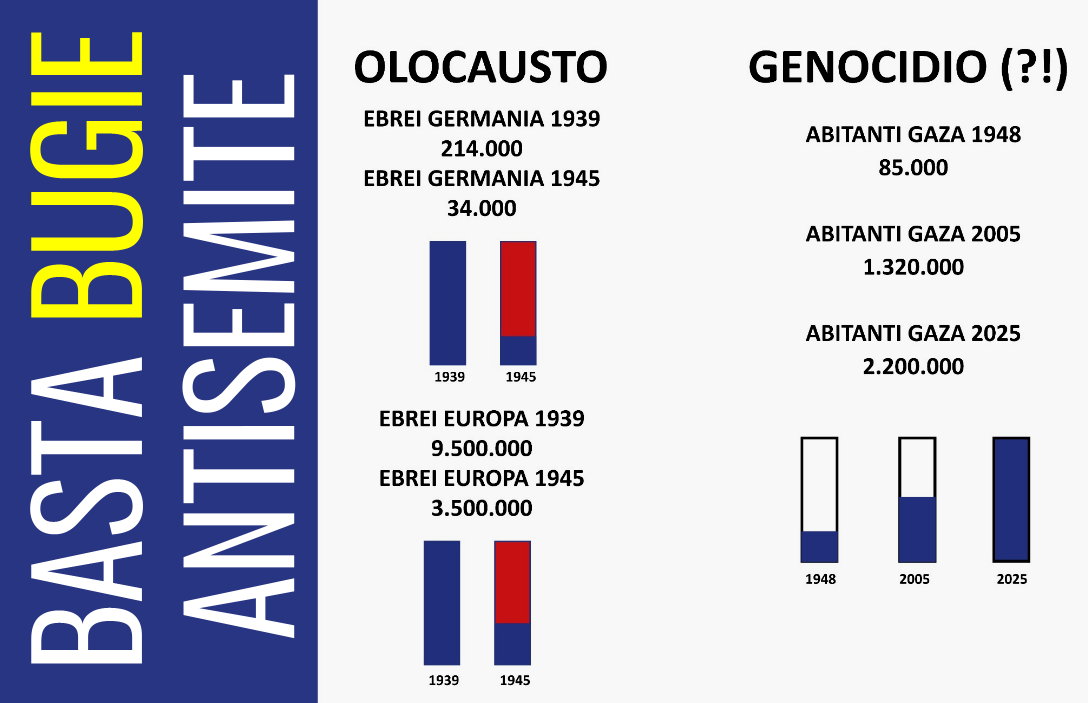

Questo atteggiamento italiano è amplificato dai social media, dove molti giovani si informano attraverso canali alternativi, spesso sensazionalistici. In tali spazi, Putin viene talvolta rappresentato come un leader “contro il sistema”, mentre Israele assume il ruolo di nemico globale. Lo schema narrativo è polarizzato: da un lato l’Occidente, visto come corrotto e manipolatore; dall’altro chiunque sembri incarnare l’opposizione. È una logica memetica, basata su slogan, immagini forti e semplificazioni, che riduce la complessità geopolitica a una dicotomia morale.

La Germania si muove su coordinate diverse. Nelle scuole, la memoria della Shoah è un pilastro dell’educazione civica e gli studenti crescono con la consapevolezza che l’antisemitismo non è solo un’opinione, ma una minaccia alla democrazia. Questo imprinting storico e morale influenza anche il modo in cui viene affrontata la questione palestinese: le mobilitazioni esistono, ma sono soprattutto organizzate da immigrati musulmani e, comunque, accompagnate da un linguaggio più misurato. Inoltre, per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, la presenza significativa di studenti ucraini rifugiati in Germania rende il conflitto più tangibile, personale, vero, con volti e storie che si intrecciano alla quotidianità.

Sul piano mediatico, poi, la Germania conserva un tessuto giornalistico più solido, meno incline al sensazionalismo. Le narrazioni filorusse esistono, ma restano marginali. Le narrazioni del conflitto di Gaza presentano i fatti, ricordando comunque sempre il motivo per cui il conflitto è iniziato. In Italia, invece, il panorama mediatico è più frammentato e permeabile a voci che alimentano dubbi e ambiguità, contribuendo a una certa simpatia per Mosca o per Hamas, in nome di un anti-occidentalismo diffuso.

Anche le istituzioni riflettono questo divario. In Italia, il presidente Sergio Mattarella ha rivolto gli auguri di Capodanno alla comunità ebraica con toni sobri e istituzionali, auspicando una “riflessione” che ha lasciato spazio a interpretazioni ambigue. Si è trattato di un messaggio formale, privo di una presa di posizione netta, che ha suscitato perplessità per la sua freddezza in un momento di forte tensione internazionale. Al contrario, in Germania, il presidente Frank-Walter Steinmeier ha scelto una linea di profonda empatia e vicinanza. Nel suo discorso per Rosh ha-Shana 5786, ha ricordato l’attacco del 7 ottobre 2023 come una ferita ancora aperta: “Quel giorno è stato una cesura nella storia di Israele, e sicuramente anche nella vostra vita”. Ha ricordato gli ostaggi e poi ha aggiunto: “La paura, il terrore e le preoccupazioni sono ovunque. Anche in Germania la convivenza è cambiata.

L’antisemitismo è aumentato. E questo lo trovo insopportabile.” A questa posizione si è affiancata quella del Cancelliere Friedrich Merz, che in occasione della riapertura della sinagoga di Monaco ha pronunciato un discorso di forte impatto emotivo e politico: “Da questo luogo e a nome dell’intero governo federale dichiaro guerra a ogni forma di antisemitismo, vecchio e nuovo”, ha affermato, visibilmente commosso. Ha inoltre denunciato il silenzio istituzionale del passato e l’errore di aver ignorato l’importazione di ideologie antisemite attraverso l’immigrazione: “Abbiamo chiuso troppo a lungo gli occhi davanti al fatto che una parte delle persone arrivate in Germania viene da paesi in cui l’odio per Israele viene trasmesso già da bambini.” Il suo intervento si è concluso con parole personali e toccanti: “Vorrei dirvi quanto mi vergogno di tutto questo: come cancelliere, ma anche come tedesco, come figlio della generazione del dopoguerra, come bambino cresciuto con lo slogan ‘mai più’ come missione, dovere e promessa.”

Queste differenze, tra Italia e Germania, sono importanti e non certo casuali, né semplicemente riconducibili a scelte politiche contingenti. Riflettono visioni del mondo, memorie collettive e modelli educativi profondamente diversi. L’Italia, con la sua storia di ambiguità ideologica e di polarizzazione mediatica, tende a interpretare i conflitti attraverso lenti emotive e simboliche. La Germania, invece, si affida a una cultura della responsabilità storica e a un sistema educativo che privilegia la complessità e la cautela. E in un’epoca in cui le guerre si combattono anche sul piano delle narrazioni, comprendere queste differenze è fondamentale.

Non per stabilire superiorità morali, ma per interrogarsi su come le società europee costruiscano il proprio rapporto con il mondo, con la memoria e con l’altro. Italia e Germania, pur condividendo lo stesso continente e tristemente lo stesso passato, sembrano abitare mappe morali differenti. E forse è proprio in questo scarto che si gioca il futuro della coscienza europea.

Tra Gaza e Kyiv: come Italia e Germania raccontano la guerra

Tra Gaza e Kyiv: come Italia e Germania raccontano la guerra