Alla vigilia dell’ennesimo annunciato avvicinamento lento della cosiddetta Flotilla verso Gaza, la tensione politica e diplomatica si è accesa come non mai. Il tentativo degli attivisti pro-palestinesi di forzare il blocco navale israeliano si è infranto contro una serie di richiami istituzionali che hanno cambiato il corso degli eventi.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto pubblicamente di fermarsi, «per scongiurare rischi per le persone». Un appello recepito tanto dal governo quanto dalla Santa Sede, che insieme hanno messo in campo una pressione silenziosa ma costante. La portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, è stata infine richiamata in patria dal coordinamento internazionale, ufficialmente per aprire un «dialogo diretto con le istituzioni» e tutelare la sicurezza dei membri dell’equipaggio. Una mossa che ha raffreddato la rotta, senza però spegnere il fuoco ideologico acceso attorno alla vicenda.

Per Giorgia Meloni, che ha voluto ringraziare le opposizioni per la responsabilità dimostrata, il punto è chiaro: «Garantire l’incolumità delle persone coinvolte e non assecondare chi sostiene che l’obiettivo dell’iniziativa debba essere forzare il blocco navale israeliano». Un messaggio netto, arrivato mentre nei palazzi romani si moltiplicavano le telefonate per convincere i deputati italiani imbarcati a rinunciare alla sfida.

Ma al di là del dibattito politico, resta aperta una questione giuridica. L’articolo 244 del Codice Penale stabilisce che «chiunque, senza l’approvazione del Governo, compie atti ostili contro uno Stato estero in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo». La norma prevede pene rilevanti anche se gli atti ostili comportano “solo” rischi di ritorsioni o tensioni diplomatiche: da tre a dodici anni, e fino a quindici in caso di rottura delle relazioni.

Non si tratta dunque soltanto di un gesto dimostrativo. Partecipare a iniziative come la Sumud Flotilla, dirette a sfidare militarmente Israele senza alcuna autorizzazione governativa, potrebbe perfino configurare profili criminosi ai sensi del nostro ordinamento. Non è quindi una semplice disobbedienza civile, ma un’azione che rischia di collocarsi in una zona grigia tra attivismo politico e violazione penale.

Ripeterlo è utile: l’articolo 244 c.p. richiama chiunque esponga l’Italia a rischi di conflitto, rappresaglie o rotture diplomatiche. Non è detto che la magistratura vi ravvisi automaticamente un reato, ma la cornice normativa esiste e pesa come monito.

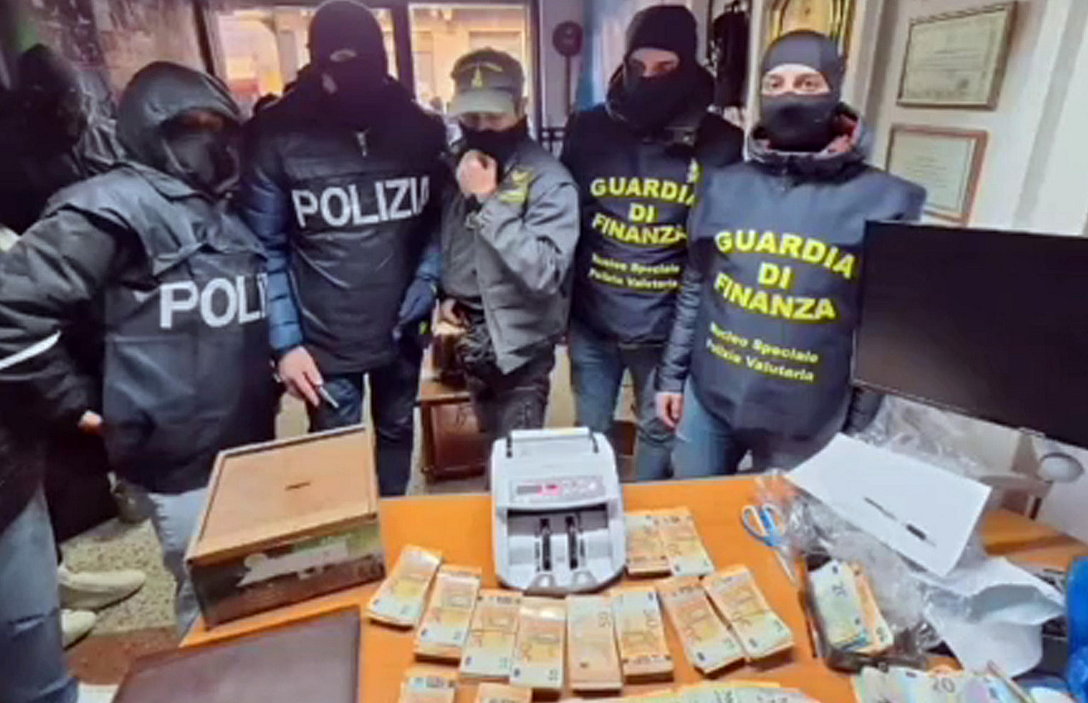

Mentre le istituzioni hanno scelto la via della moral suasion, la sinistra radicale ha agitato le piazze con slogan e minacce di sciopero generale, alimentando un clima di tensione che ha già prodotto episodi violenti nelle università e persino nelle scuole. A rendere più cupo questo quadro c’è la constatazione che i protagonisti della Flotilla non sono soltanto avventurieri ideologici, ma attivisti che si muovono in una dimensione a rischio di collisione con il nostro diritto penale.

Il paradosso è che mentre si invoca la legalità internazionale, si lambisce quella nazionale. E se è vero che la Flotilla non è approdata a Gaza, resta la scia tossica di un racconto che trasforma un’iniziativa dichiarata “umanitaria” in un atto ostile che, almeno in astratto, potrebbe rientrare nelle fattispecie previste dalla legge penale italiana.

Adesso l’auspicio è che torni la politica. La mediazione, la ragionevolezza. Tutti elementi assenti da troppo tempo, quando si parla di Israele.

Su quelle barche soffia il vento dell’odio

Su quelle barche soffia il vento dell’odio