Occhi puntati, com’è giusto, sull’attualità strettissima: tregua, scambio di ostaggi, inadempienze. Ma il Medio Oriente ci chiede uno sguardo più lungo. Anche in queste ore un punto dolente continua a incidere sulla percezione pubblica: il rilascio dei corpi degli ostaggi. Hamas ha consegnato i vivi — ed è ciò che più conta, ciò che ha riempito di gioia Israele e non solo — ma trattiene i resti come estrema leva. È un’arma più potente di molte altre perché tocca la coscienza di un Paese che vive una dicotomia rara: individualismo e pluralismo spinti, insieme a un fortissimo senso comunitario. In Israele ogni cittadino “pesa” moltissimo; lo dimostrano gli scambi tra detenuti e ostaggi e, appunto, l’attenzione ai corpi. Finché quei corpi non tornano a casa, le ferite restano aperte.

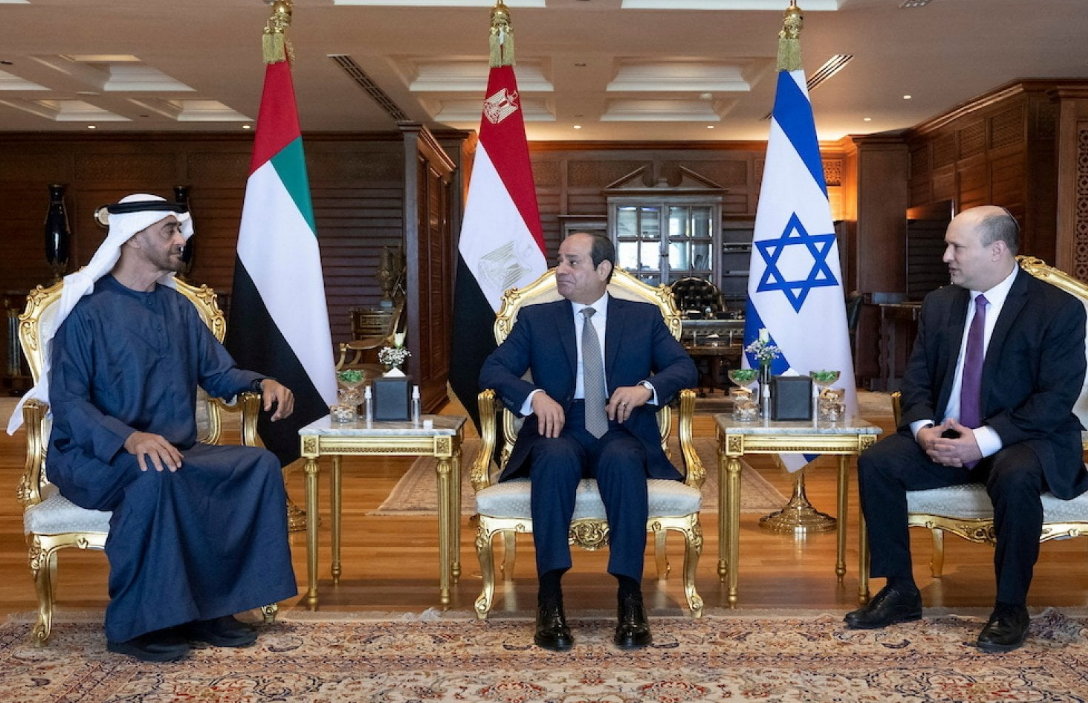

La riflessione strategica parte da qui e si allarga alla geografia del vertice di Sharm el-Sheikh. Se tracciassimo su una mappa i soggetti oggi coinvolti, vedremmo un disegno che abbraccia quasi il globo. È stata questa estensione — politica, diplomatica, perfino emotiva — a creare la pressione necessaria su Hamas e il suo progressivo isolamento. La stessa geografia definisce ora il margine d’azione per il dopo: non soltanto per il conflitto israelo-palestinese (speriamo presto per una vera comunità israelo-palestinese), ma per gli equilibri globali.

Per capire il presente bisogna tornare al disegno originario di Hamas dopo il 7 ottobre: dividere. Dividere Israele provocando una reazione sproporzionata; dividere l’Occidente dal mondo musulmano alimentando uno scontro di civiltà. Questo punto, in Italia, è stato compreso con prontezza. La scelta di partecipare al vertice del Cairo nell’ottobre successivo — scelta non scontata e allora solitaria tra i governi del G7 — ha indicato una linea: parlare con il mondo arabo e musulmano non in alternativa alla solidarietà con Israele, ma proprio per renderla efficace, cioè capace di costruire un’uscita politica.

Su questa traiettoria si sono innestati due fattori. Il primo è la determinazione israeliana a colpire le catene operative del fronte nord e le sue infrastrutture. Il secondo è il lavoro diplomatico statunitense dell’ultimo periodo, che ha reso più chiara la cornice del “dopo”, trasformando l’energia delle pressioni in indirizzo politico. Nell’insieme, l’effetto è stato duplice: l’asse che sosteneva l’ala di Hamas responsabile del 7 ottobre si è trovato più esposto; il sistema dei partner regionali ha ritenuto preferibile tenersi agganciato all’Occidente e a una soluzione negoziata.

È qui che la mappa si allarga. Accanto ai Paesi arabi più direttamente coinvolti, hanno assunto un ruolo rilevante attori musulmani non arabi: la Turchia, il Pakistan e, più in là, l’Indonesia. Se si uniscono questi punti — Nord America, Europa, Mediterraneo, Vicino Oriente, Indo-Pacifico — emerge una possibile coalizione, non uniforme ma significativa, capace di sostenere una pace concreta più che una pace solo dichiarata. Una rete di avvicinamenti, di corridoi diplomatici e di interessi convergenti che può compensare le assenze di altri grandi attori eurasiatici e disinnescare tentativi di sabotaggio politico o informativo.

Che cosa significa in termini operativi? Primo: la pace ha bisogno di un perimetro regionale garantito da chi può farlo. Non bastano i “formati” negoziali se non sono accompagnati da impegni verificabili su sicurezza dei confini, controllo delle milizie, ricostruzione civile. Secondo: occorre vincolare ogni fase del processo a prove tangibili di conformità agli accordi — a partire dal dossier più sensibile, quello degli ostaggi e dei corpi. Senza questo, la tregua rimane sospesa, la fiducia non attecchisce, la propaganda estremista prolifera.

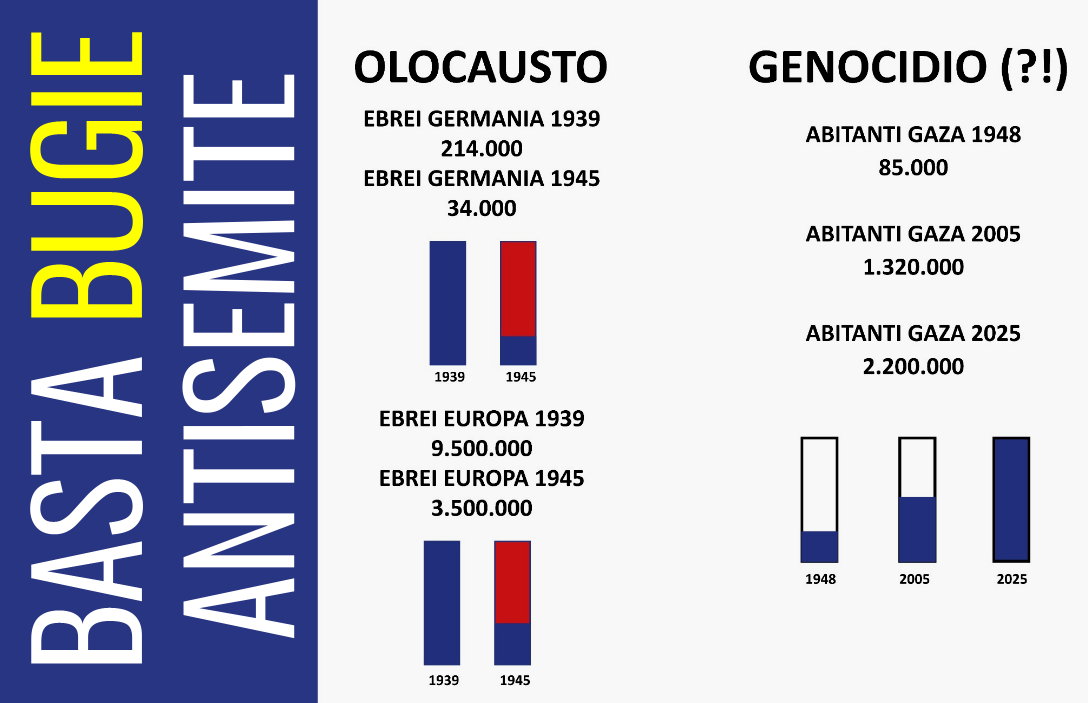

Terzo: va presidiato il terreno cognitivo. Hamas ha sempre contato sulla capacità di raccontare il conflitto meglio di come lo combatte, forzando simboli e immagini per spaccare l’opinione pubblica internazionale. La risposta deve essere più rapida, più coerente, più trasparente: informazione verificabile, filiere umanitarie tracciabili, responsabilità chiare. È il modo per togliere all’avversario l’arma psicologica che oggi impiega con più successo del fuoco.

Quarto: Israele e i partner devono riaprire un orizzonte politico credibile per i palestinesi che rifiutano la violenza. Non si tratta di “premiare” l’estremismo, ma di neutralizzarlo offrendo un futuro praticabile a chi vuole vivere in pace. Amministrazione responsabile, sicurezza condivisa, economia reale, interdipendenze infrastrutturali: solo così l’idea stessa di convivenza potrà smettere di essere una formula astratta e diventare una prassi quotidiana.

Quinto: costruire pace significa anche organizzare la ricostruzione. Nessun piano durerà se non si vedranno cantieri, scuole, reti idriche ed elettriche resilienti, sanità funzionante. La coalizione ampia evocata da Sharm el-Sheikh può qui fare la differenza: competenze, capitali, accessi logistici. Ma servirà una condizione politica semplice e severa: zero tolleranza per chi prova a infiltrarsi nella filiera della ricostruzione per rearmarsi.

Infine, la leva simbolica: la restituzione dei corpi. È il punto che più parla al cuore degli israeliani e, per riflesso, alla coscienza del mondo. Finché i resti non tornano alle famiglie, il messaggio resta quello dell’umiliazione. Finché quell’umiliazione resta, ogni passo politico cammina sul filo. Sciogliere questo nodo non è un dettaglio umanitario: è un pilastro della sicurezza, perché trasforma la tregua in rispetto e il rispetto in deterrenza.

Il Medio Oriente ha imparato, a caro prezzo, che senza un’architettura regionale e una narrazione veritiera la pace evapora. La finestra aperta da Sharm el-Sheikh mostra che un’architettura è possibile e che una narrazione onesta è praticabile. Sta a noi riempirle di contenuto: rigore sugli impegni, protezione dei civili, responsabilità nello sguardo lungo. Solo così la geografia della crisi potrà diventare, finalmente, la geografia della pace.

Sharm el-Sheikh e oltre: la mappa possibile della pace

Sharm el-Sheikh e oltre: la mappa possibile della pace