Quando si cerca di capire un fenomeno politico senza pregiudizi o processi alle intenzioni, i numeri sono il punto di partenza più solido. Vale anche per antisemitismo e antioccidentalismo, per i quali uno sguardo al Qatar è imprescindibile.

Doha, impostasi come ponte e mediatore in diversi conflitti in Medio Oriente e Asia Orientale, è oggi il principale finanziatore straniero dell’istruzione superiore statunitense — un mondo dove l’antisemitismo prospera quasi indisturbato. Secondo il Dipartimento dell’Istruzione USA, i finanziamenti cumulativi dichiarati dagli atenei americani dal 1986 superano i 5 miliardi di dollari.

Il canale principale è Education City, a Doha, dove operano sedi di università USA con contratti pluriennali: Weill Cornell Medicine–Qatar, Carnegie Mellon–Qatar, Northwestern University in Qatar, VCUarts Qatar e, fino alla chiusura prevista entro il 2028, Texas A&M at Qatar. Quest’ultima vicenda è emblematica: il Board of Regents ha motivato la decisione con l’«instabilità regionale», mentre la Qatar Foundation (QF) ha denunciato «disinformazione» e difeso il valore accademico della partnership.

L’Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP) stima, ad esempio, che la Georgetown University abbia ricevuto circa 1,07 miliardi di dollari dal Qatar dal 2005, soprattutto per il campus nella regione. Molti report segnalano sottodichiarazioni nei database ufficiali. Le università, dal canto loro, respingono le indagini come indebite ingerenze, rivendicando autonomia accademica.

La contro-narrazione di Doha è netta: questi accordi sono «strumenti di formazione e scambio culturale, non leve di influenza». Tuttavia, dopo il 7 ottobre, il Congresso USA ha intensificato le richieste di trasparenza e l’amministrazione Trump ha imposto l’obbligo di dichiarare fondi esteri superiori a 250 mila dollari.

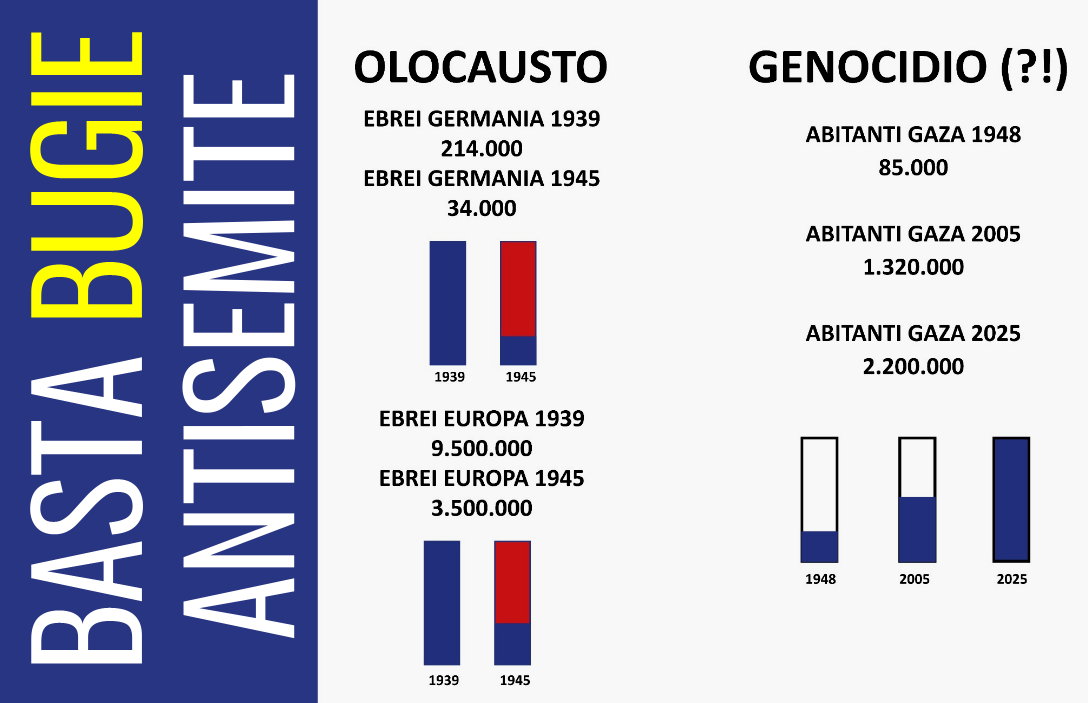

Il nodo politico più delicato resta la possibile correlazione con l’ostilità verso Israele. La letteratura scientifica non offre verdetti univoci: alcuni studi rilevano correlazioni modeste, altre analisi — soprattutto di taglio politico — parlano di un nesso causale più marcato. Ma il dato empirico suggerisce una relazione mediata da molteplici fattori: governance interna, clima politico e il paradigma terzomondista ostile a Israele diffuso in parte del corpo docente e studentesco.

In Europa, i volumi sono inferiori ma il modello è simile: partnership strutturali, investimenti strategici e finanziamenti culturali in Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

In sintesi:

Il Qatar ha investito in grande scala nell’higher education occidentale, generando opportunità ma anche dipendenza finanziaria in alcuni atenei.

La trasparenza è la chiave per ridurre l’ambiguità e riportare i rapporti a standard verificabili.

Il legame tra fondi e ostilità verso Israele resta una questione aperta, aggravata dal sostegno politico di Doha a molte posizioni palestinesi.

La politica di «trasparenza radicale» — contratti pubblici, grant mappati, clausole chiare su libertà di ricerca e docenza, verifiche indipendenti — è l’approccio più credibile. Ma sarebbe ingenuo pensare che i dati bastino a dissipare le ombre: in un contesto geopolitico polarizzato, le risorse finanziarie sono anche strumenti di influenza culturale, e ignorarne la portata sarebbe un grave errore di prospettiva.

Qatar e università occidentali: numeri, percezioni e ombre Qatar e università occidentali: numeri, percezioni e ombre

Qatar e università occidentali: numeri, percezioni e ombre