Nel dibattito ebraico globale, la parola “unità” è spesso evocata come un auspicio più che come una condizione reale, e forse proprio per questo l’intervento di Rabbi Doron Perez ha attirato attenzione. Parlando a margine del summit dell’IAC in Florida, nello spazio di trasmissione di Arutz Sheva, il presidente della World Zionist Organization ha scelto di mettere a tema non tanto le minacce esterne, che pure non mancano, quanto la difficoltà cronica del mondo ebraico a riconoscersi come comunità di destino, soprattutto nei momenti in cui l’emergenza sembra allentarsi.

Perez non ha indulgiato in formule consolatorie. Ha ricordato che il popolo ebraico è storicamente attraversato da opinioni forti e spesso inconciliabili, e che i testi rabbinici hanno sempre indicato le fratture interne come un fattore di vulnerabilità maggiore rispetto ai pericoli provenienti dall’esterno. È un punto che ritorna nel suo discorso, perché la guerra e l’attacco subito da Israele avevano prodotto, almeno all’inizio, un riflesso di solidarietà quasi istintivo, mentre oggi, con il passare del tempo, riemergono toni e linguaggi che trasformano l’avversario politico o ideologico in un nemico esistenziale.

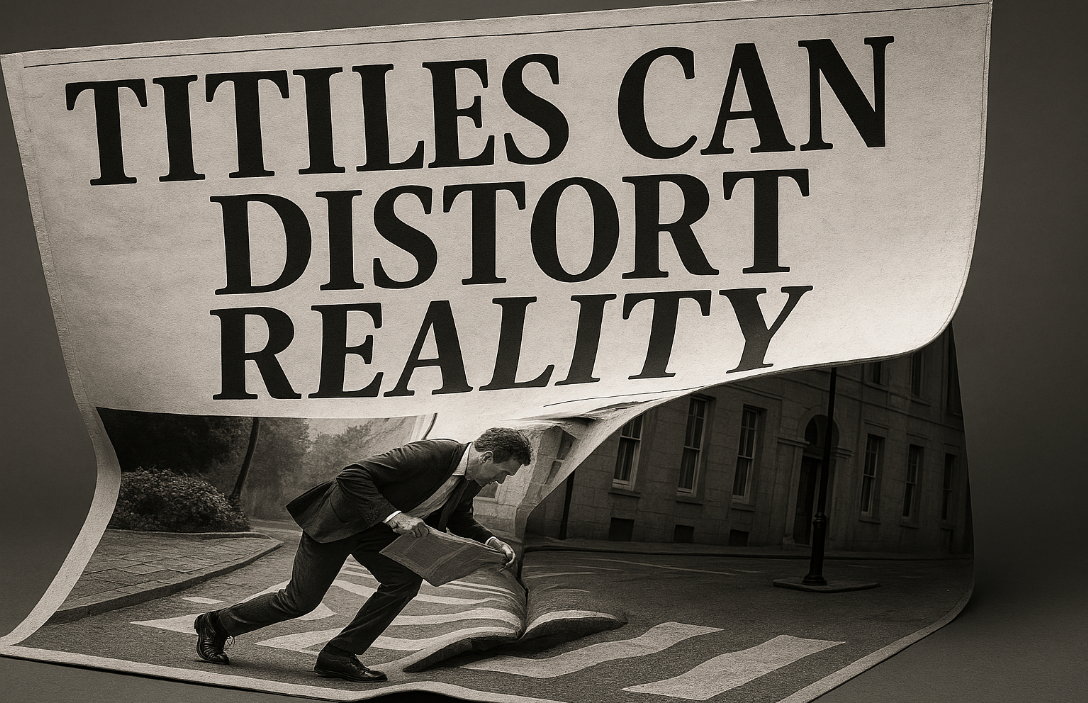

Il passaggio più netto riguarda proprio questo slittamento. Perez mette in guardia da una retorica che identifica altri ebrei come una minaccia pari, se non superiore, a quella rappresentata da chi apertamente combatte Israele e il sionismo. A suo giudizio, la linea di confine è chiara: i pericoli reali sono esterni, mentre il modo in cui gli ebrei si parlano e si giudicano a vicenda resta una responsabilità interna, dunque modificabile. Da qui il richiamo a quello che definisce un “patto di destino”, un vincolo che non annulla le differenze ma impedisce che diventino fattori di autodistruzione.

Nel delineare le priorità del suo mandato, Perez individua due assi principali. Il primo è la necessità di ripensare e rilanciare il sionismo in un contesto internazionale in cui il termine è sempre più associato a immagini negative e a una delegittimazione sistematica. Secondo il presidente dell’Organizzazione Sionista Mondiale, l’uso corrente dell’etichetta “antisionista” riproduce meccanismi di disumanizzazione che la storia ebraica conosce fin troppo bene, anche se declinati con un linguaggio apparentemente nuovo. Rivendicare il sionismo, in questa prospettiva, non significa chiudersi in una difesa identitaria, ma ricordare che esso è stato ed è tuttora un progetto di emancipazione nazionale che ha prodotto benefici non solo per gli ebrei, ma anche per il contesto più ampio in cui Israele si colloca.

Il secondo asse è il metodo con cui questa operazione dovrebbe essere portata avanti, e qui torna il tema dell’unità. Perez descrive la World Zionist Organization come uno dei luoghi più eterogenei dell’ebraismo organizzato, capace di tenere insieme continenti diversi, orientamenti politici lontani e correnti religiose che spesso faticano a parlarsi. Proprio questa pluralità, sostiene, può diventare una risorsa se letta come un laboratorio in cui ridefinire il senso dello Stato ebraico e il suo contributo alla società globale, invece che come un campo di battaglia permanente.

Il momento più personale del suo intervento arriva quando ricorda il figlio Daniel, ufficiale dell’IDF caduto in combattimento. Perez racconta l’esperienza del suo equipaggio di carri armati, composto da soldati religiosi e laici che hanno combattuto fianco a fianco, e l’immagine di un commilitone ferito che si alza dal letto d’ospedale per rendere omaggio al comandante caduto. In quel gesto, più che in molte dichiarazioni ufficiali, vede lo spirito di una generazione che, pur attraversata da tensioni e paure, mostra una capacità concreta di stare insieme. È da lì, suggerisce implicitamente, che può partire un sionismo ripensato, meno ossessionato dalle etichette e più ancorato a una responsabilità condivisa verso il futuro.