Dal mattino del 7 ottobre il mio telefono non ha più smesso di squillare. Email, messaggi, chiamate da colleghi ed ex colleghi in tutto il mondo, tutti con la stessa domanda: «Ti ha sorpreso il 7 ottobre?». La mia risposta, da allora, è sempre la stessa: sì e no.

Il tempismo dell’attacco e il crollo di un’illusione

La parte che mi ha sorpreso riguarda innanzitutto il tempismo. L’attacco è arrivato in un momento in cui Israele stava allentando in modo senza precedenti le restrizioni su Gaza. La situazione non era ideale, ma lo Stato ebraico si era assunto rischi enormi nel ridurre il blocco.

Alla vigilia del 7 ottobre, 18.500 palestinesi di Gaza avevano permessi per lavorare in Israele; il piano era di portarli a 30.000 entro fine anno. Contemporaneamente, valigie piene di contanti entravano a Gaza dal Qatar con l’avallo israeliano. L’idea – condivisa da molti, anche da me – era che migliorando l’economia si potesse garantire calma e quiete.

Parlavo regolarmente al telefono con esponenti di Hamas. Il messaggio era sempre lo stesso: «Vogliamo solo mantenere la tregua, migliorare l’economia». Oggi sappiamo che faceva parte della strategia dell’inganno. Ma allora, se qualcuno mi avesse chiesto, una o due settimane prima del 7 ottobre, quali fossero le possibilità di una guerra tra Israele e Hamas, avrei risposto: «Zero». Mi sbagliavo. E ho imparato a non fare previsioni.

La seconda sorpresa è stata la natura dei crimini commessi quel giorno. Ho raccontato due intifade, visto attentati suicidi, sparatorie, accoltellamenti. Credevo di aver visto tutto. Il 7 ottobre ho visto cose che non avevo mai visto in vita mia.

Quella mattina alcuni colleghi stranieri mi hanno chiamato: avevano ricevuto video dall’interno di Israele e da Gaza, ma non capivano cosa stesse succedendo. All’inizio ho pensato che fossero combattenti jihadisti venuti da fuori. Mi sono bastati quattro minuti per capire che erano di Gaza. Lo si capisce dall’accento, se vivi da queste parti.

I civili che entrano in Israele

Un altro elemento scioccante è stata la partecipazione di civili. Non parliamo solo dei 2–3.000 terroristi di Hamas, Jihad islamica e PFLP che hanno attraversato il confine, ma di migliaia di palestinesi “ordinari” che sono entrati dopo di loro.

La frontiera era stata sfondata, l’esercito non c’era. La gente ha visto che il varco era aperto, ha sentito frasi come «Il confine è aperto, andiamo in Israele» e ha iniziato ad affluire in tre ondate, dalla stessa mattina. Molti erano disarmati, ma hanno partecipato a saccheggi, devastazioni, rapimenti.

Ancora oggi, riguardando quei filmati, non trovo una sola immagine di un palestinese che si alzi in piedi e dica: «Fermatevi, questa è una famiglia, qui non si tocca nessuno». Questa è stata per me una delle delusioni più profonde.

Poi c’è il fallimento israeliano. Mi chiedo ancora: dov’era l’esercito? Dov’erano le tecnologie, le telecamere, i sensori, i satelliti? Le prime pattuglie – poche decine di soldati e poliziotti, i primi soccorritori – sono cadute in imboscate ed è per questo che quel giorno sono morti così tanti agenti. Nessuno aveva compreso la scala dell’attacco.

Paradossalmente, il massacro del Nova Festival ha salvato molte vite. Quei terroristi erano in marcia verso il cuore di Israele: hanno visto la festa, centinaia di giovani all’aperto, e hanno deciso di fermarsi lì a uccidere invece di proseguire verso Tel Aviv.

Perché però non sono rimasto sorpreso

La verità è che, per altri versi, il 7 ottobre non mi ha affatto sorpreso. Hamas ha fatto esattamente ciò che ha sempre detto che avrebbe fatto: jihad contro Israele.

Conosco Hamas molto bene. Ho seguito le sue conferenze stampa a Gaza, ho intervistato almeno il 95% dei suoi leader, decine e decine di volte. Devo riconoscere loro una cosa: sono stati sempre molto chiari sulle loro intenzioni.

La loro ideologia si riassume così: «Questa è terra dell’Islam. Vogliamo sostituire l’entità sionista con uno Stato islamico. Se alcuni ebrei o cristiani vorranno vivere come minoranza sotto il nostro regime islamico, saranno i benvenuti. Altrimenti, che se ne vadano. O li uccideremo tutti attraverso il jihad».

Dal 1987 Hamas è rimasta coerente con questo programma: rapimenti di soldati, omicidi, attentati suicidi, razzi, spari dai veicoli, accoltellamenti, investimenti con le auto. Non c’è forma di terrorismo che non abbia sperimentato.

Un mese prima del 7 ottobre Hamas, la Jihad islamica e altri due gruppi tennero un’esercitazione militare vicino al confine, simulando un’invasione di Israele. Pubblicarono persino il video. Quando l’ho diffuso, in molti mi hanno deriso: giochi da bambini. «Ci vuoi solo spaventare».

Dieci mesi prima, Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, in un discorso dichiarò: «Presto verremo da voi con una grande alluvione». Era tutto lì, annunciato. Ma in Israele molti erano diventati arroganti, convinti che Hamas non avrebbe mai osato.

L’incitamento, Al Aqsa e la demonizzazione di Israele

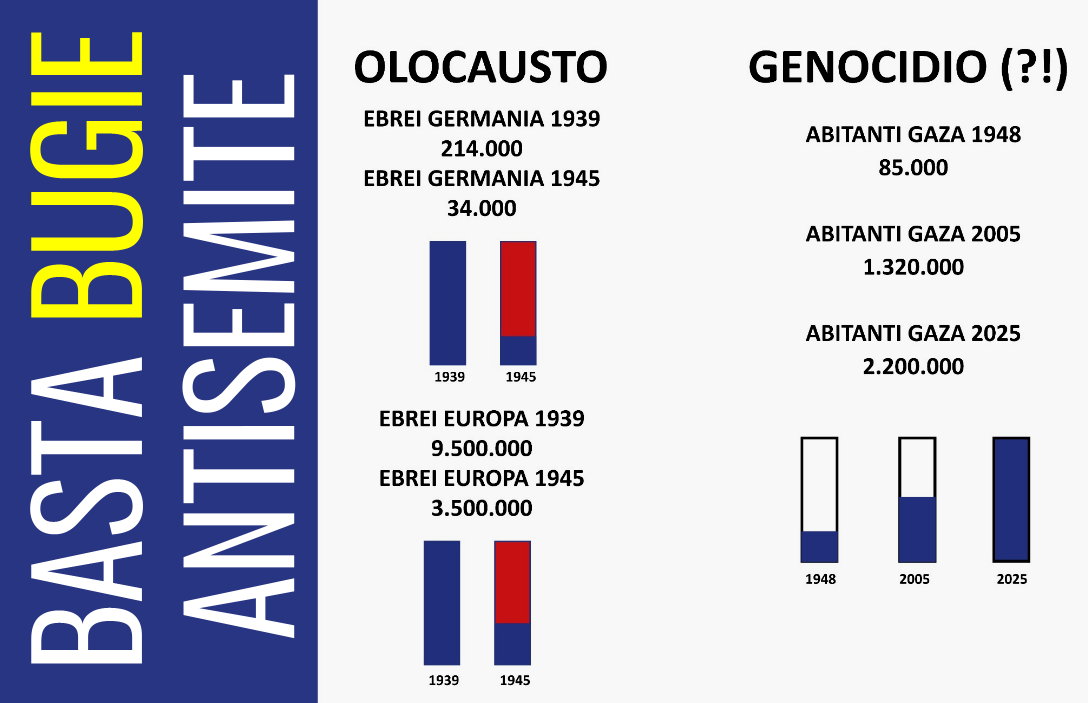

Un altro motivo per cui il 7 ottobre non mi sorprende è che lo considero il risultato diretto di decenni di incitamento palestinese contro Israele e contro gli ebrei. Questo incitamento avviene nelle moschee, sui media, a scuola, nei campus, nelle piazze: è una campagna massiccia, che non è iniziata una settimana o un anno prima del 7 ottobre, ma prosegue da molti anni.

Il messaggio martellato è semplice: gli ebrei sono malvagi, rubano la terra, avvelenano l’acqua, profanano le moschee, vogliono distruggere le chiese, stuprano le donne. Con un messaggio del genere, perché stupirsi quando un giovane esce in strada per accoltellare il primo ebreo che incontra?

Questa narrativa non appartiene solo a Hamas o alla Jihad islamica. Nel 2015, a Ramallah, ho ascoltato con le mie orecchie il presidente Mahmoud Abbas dichiarare: «Non permetteremo agli ebrei di profanare con i loro piedi impuri il luogo santo. Ogni goccia di sangue versata per Gerusalemme e per la moschea è sangue puro, e chi muore andrà dritto in paradiso». Due settimane dopo scoppiò quella che è stata chiamata “intifada dei coltelli”: in un anno furono uccisi 38 israeliani, oltre 120 palestinesi morirono negli scontri.

Tutto questo, in nome della difesa della moschea di Al Aqsa. Eppure la moschea è ancora lì. Dal 1968 non c’è alcun divieto alla visita di non musulmani sulla Spianata del Tempio; ebrei e cristiani vi salgono come turisti, non per pregare dentro la moschea. Io stesso li ho visti, per decenni.

E non è la prima volta che Al Aqsa viene usata come pretesto. Nel 2000, quando Ariel Sharon visitò la Spianata per una breve passeggiata simbolica, Yasser Arafat raccontò ai palestinesi che Sharon voleva distruggere la moschea. Nacque così l’Intifada di Al Aqsa. Anche allora, la moschea non è stata toccata, ma sono morti circa 4.000 palestinesi e 1.200 israeliani.

«Dal fiume al mare»: un grido che l’Occidente non capisce

Lo stesso schema si ripete oggi nelle piazze occidentali. Lo slogan «From the river to the sea, Palestine will be free» l’ho sentito per la prima volta alla fine degli anni ’80 sulle labbra dei leader di Hamas. Anni dopo l’ho ritrovato nei campus in Canada, Europa, Australia, Stati Uniti, scandito da studenti con kefiah e maschere sul volto.

Quando chiedo a chi lo urla se sa cosa vuol dire, molti rispondono: «La Palestina deve essere libera». E se domando: «E cosa ne facciamo degli ebrei che vivono lì?», spesso mi guardano senza sapere cosa rispondere. Molti di questi attivisti “pro-Palestine” non sono palestinesi, non sanno dov’è Gaza sulla mappa, non hanno idea di cosa sia Hamas. È più odio per Israele che amore per i palestinesi.

Non è una questione di soldi, ma di educazione e cultura politica

Una delle illusioni più radicate, anche in Israele, è che il problema sia economico. Ma sia la prima intifada (1987) che la seconda sono scoppiate quando l’economia palestinese era relativamente prospera, con investimenti israeliani in infrastrutture, acqua, elettricità, edilizia.

Ho studiato le biografie di molti attentatori suicidi della seconda intifada: nessuno viveva in affitto, quasi tutti erano proprietari di casa; molti erano laureati, ingegneri, insegnanti, persino medici e infermieri. Non si trattava di disperati senza prospettive.

I soldi possono avere un effetto moderatore a breve termine, ma non cambiano il cuore e la mente delle persone. Questo lo fa l’educazione – e l’educazione, in casa e a scuola, oggi glorifica il jihad, il martirio, l’odio per Israele e per l’Occidente.

La cultura politica palestinese si fonda molto su onore, orgoglio, dignità e sfida. In questa cultura, «morire è meglio che essere percepiti come chi ha fatto concessioni». Le concessioni sono associate a resa e capitolazione, parole che non esistono davvero nel lessico politico dominante. Meglio soffrire, meglio restare poveri, che essere accusati di aver ceduto.

I leader arabi, dal canto loro, hanno spesso alimentato l’odio verso Israele per non affrontare le richieste di democrazia, riforme e buon governo nei propri Paesi. «Occupando» l’opinione pubblica con Israele, evitano che la rabbia si rivolga contro di loro. Fanno eccezione solo pochi casi – Emirati Arabi Uniti, Bahrain – dove si è vista una leadership davvero coraggiosa, pronta a cambiare narrativa e a promuovere la normalizzazione.

Mafie e milizie: non c’è solo Hamas

Un altro errore occidentale è ridurre Gaza a Hamas. In realtà, nella Striscia operano almeno una dozzina di gruppi terroristici: Jihad islamica, PFLP, DFLP, gruppi salafiti, movimenti con tutti i possibili “Ansar” e “Allah” nel nome. Gaza è un sistema di mafie armate.

Neanche l’Autorità Palestinese in Cisgiordania è un modello alternativo. «Hamas è cattiva, ma chi ha detto che l’Autorità Palestinese sia migliore?», mi capita spesso di dire. La OLP è diventata, in molti aspetti, un’altra mafia, sostenuta generosamente dalla comunità internazionale.

Quando Israele dichiara apertamente che sta appoggiando milizie “anti-Hamas” a Gaza, commette un altro errore: le delegittima agli occhi dei palestinesi, trasformandole in “collaborazionisti” agli ordini del nemico. Se vuoi davvero aiutare forze alternative, lo fai dietro le quinte, non in conferenza stampa.

Un cittadino arabo di Israele davanti al 7 ottobre

Io sono un cittadino israeliano arabo. Siamo circa due milioni. Abbiamo votato, abbiamo rappresentanti alla Knesset, paghiamo le tasse. Non serviamo obbligatoriamente nell’esercito – è stata Israele a deciderlo nel 1948, temendo il conflitto di lealtà qualora si fosse combattuto contro altri arabi.

Il 7 ottobre ha colpito anche noi: 23 arabi musulmani sono stati uccisi quel giorno, altri sono stati rapiti a Gaza. La maggioranza degli arabi israeliani ha condannato apertamente il massacro: è contrario ai nostri valori, alla nostra religione, e ha colpito direttamente le nostre comunità.

In Israele non c’è apartheid. C’è discriminazione, riconosciuta persino dai governi israeliani. In questi anni sono stati fatti passi avanti, ma non abbastanza. Molti di noi chiedono più integrazione, pari opportunità nel settore pubblico, nella sanità, nell’università, nelle forze armate.

Dopo il 7 ottobre, però, noto con preoccupazione che alcuni ebrei israeliani non vedono più differenza tra «Khaled, cittadino leale di Israele» e «Khaled, terrorista di Gaza». Per loro siamo tutti potenziali traditori. Questo è esattamente l’obiettivo di Hamas: trascinare ebrei e arabi d’Israele in uno scontro interno. Non possiamo permettere che accada.

Cosa avrebbe dovuto fare Israele dopo il 7 ottobre

Se fossi stato al posto di Israele, subito dopo il 7 ottobre avrei fatto una cosa molto semplice e molto dura. Primo: ultimatum a Hamas – «Avete cinque o dieci giorni per liberare tutti gli ostaggi, tutti, oppure…». Nel frattempo, preparazione seria dell’esercito.

Scaduto l’ultimatum, sarei entrato a Gaza con forze sufficienti – 20 o 30.000 soldati – per rioccupare completamente la Striscia, che in realtà è molto più piccola di quanto immaginano molti in Occidente: cinque città, otto o nove campi profughi. Avrei stabilito un’amministrazione militare temporanea, imposto il coprifuoco totale, controllato personalmente il flusso degli aiuti umanitari.

Il messaggio da mandare al mondo e ai palestinesi sarebbe stato: «Non sono qui per ricostruire colonie o controllare le vostre scuole. Sono qui perché sono stato attaccato, stuprato, bruciato vivo, perché 261 persone sono state rapite. Non me ne vado finché non ho raggiunto i miei obiettivi».

In questo scenario, molti civili di Gaza – vedendo che Israele non se ne va in due giorni – si sarebbero avvicinati ai soldati per indicare dove si nascondevano i terroristi e gli ostaggi. E Hamas, chiusa nei tunnel e consapevole che Israele controlla il territorio e gli aiuti, sarebbe stata costretta a negoziare davvero, se non a cedere.

Invece, Israele ha scelto una strategia di operazioni a singhiozzo: entrare, uscire, proclamare di aver distrutto un battaglione e poi tornarci perché quel battaglione era ancora lì. Così non si elimina un’organizzazione terroristica. E così si consuma la pazienza della comunità internazionale senza ottenere un risultato chiaro.

Oggi Hamas, nonostante i colpi subiti, «è ancora in piedi». Per me è un fallimento israeliano. Due anni di guerra contro un’organizzazione tutto sommato piccola e il suo regime esiste ancora.

L’idea di internazionalizzare Gaza con forze straniere, come prevedono alcune proposte, è altrettanto pericolosa: significa offrire a Hamas uno scudo dietro cui nascondersi. I caschi blu non disarmeranno Hamas. L’unico attore che può davvero rimuovere Hamas dal potere è Israele.

Un conflitto esistenziale, non di confine

Dopo 41–42 anni di lavoro sul campo, la mia conclusione è questa: il conflitto israelo-palestinese, per larga parte del mondo arabo e islamico, non riguarda i checkpoint, non riguarda i confini del 1967, non riguarda i prigionieri o i rifugiati. Certo, queste questioni esistono, ma non sono il cuore del problema.

Il cuore del problema è che una maggioranza nel mondo arabo-musulmano non ha ancora accettato il diritto di Israele a esistere. Israele viene percepita come un’unica grande colonia da smantellare, non come uno Stato legittimo.

Esistono due correnti principali nel discorso palestinese:

– una chiede il 100% di ciò che fu perso nel 1948;

– l’altra, considerata “moderata”, pretende il 100% della Cisgiordania e di Gerusalemme Est.

Nessuna accetta l’idea di un compromesso reale. Nessun leader palestinese può permettersi di presentarsi a Ramallah dicendo: «Ho ottenuto il 95%». Verrebbe accusato di tradimento.

A questo si aggiunge una negazione sistematica del legame ebraico con la terra: il Muro del Pianto viene definito semplicemente “muro di Al Buraq”, la tomba di Rachele a Betlemme diventa una moschea, quella di Giuseppe a Nablus viene “islamizzata”. Nella narrativa dominante la storia ebraica semplicemente non esiste.

Infine c’è la dimensione religiosa del conflitto. Nel discorso islamista ricorre spesso un versetto del Corano: Dio sta dalla parte di chi è paziente. Ciò significa che, se non si riuscirà a distruggere Israele in 20 anni, si proverà in 40, o in 200. Il tempo, in questa visione, lavora a favore della causa, anche attraverso demografia e logoramento.

L’Occidente cerca soluzioni rapide, tecniche, “di governance”. Qui molti ragionano in secoli, non in cicli elettorali.

Il 7 ottobre è stato, allo stesso tempo, una sorpresa e l’inevitabile risultato di anni di odio accumulato. Hamas non ha inventato nulla: ha solo portato alle estreme conseguenze una cultura politica e religiosa che glorifica il sacrificio e rifiuta qualunque compromesso con l’esistenza di Israele.

Se vogliamo davvero cambiare le cose, non basteranno denaro, aiuti o piani diplomatici scritti a New York o a Bruxelles. Serviranno leader coraggiosi, palestinesi e arabi, pronti a dire ai propri popoli la verità: che Israele non scomparirà, che l’educazione all’odio è un suicidio collettivo, che l’onore non si difende massacrando civili.

Per ora, purtroppo, di questi leader non vedo traccia.

Perché il 7 ottobre non mi ha sorpreso. E perché continuiamo a sottovalutare Hamas

Perché il 7 ottobre non mi ha sorpreso. E perché continuiamo a sottovalutare Hamas