C’è un fatto che vale la pena fermare nero su bianco: mentre una parte rumorosa dell’industria culturale flirta con il boicottaggio, un gruppo folto e per niente marginale ha deciso di piantare i piedi. Oltre 1200 tra attori, registi, produttori e volti noti – da Debra Messing a Gene Simmons, passando per Sharon Osbourne – hanno firmato una lettera aperta che respinge l’impegno a non collaborare con istituzioni e aziende israeliane. Il documento, promosso da Creative Community for Peace insieme a The Brigade, smonta l’idea che il boicottaggio sia un gesto etico: lo definisce un testo di disinformazione che chiede censura e cancellazione dell’arte. Tradotto: il muro del conformismo inizia a fendere.

Il bersaglio è la campagna di Film Workers for Palestine, lanciata l’8 settembre e firmata da quasi quattromila professionisti, tra cui nomi popolarissimi come Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Olivia Colman, Mark Ruffalo. In quelle righe si accusa l’ecosistema del cinema israeliano di essere «coinvolto nel genocidio e nell’apartheid». La contro-lettera ribalta l’assunto: boicottare istituzioni in base alla nazionalità è discriminazione, non coscienza; e l’assenza di qualunque parola su Hamas rivela una stortura morale che nulla ha a che vedere con la pace.

Il segnale non arriva solo dai firmatari. Un colosso come Paramount ha preso posizione contro il boicottaggio: mettere a tacere gli artisti in base al passaporto non avvicina la comprensione né il cessate il fuoco; serve più confronto, non meno. Quando un major rompe la timidezza e parla chiaro, il messaggio attraversa i reparti: festival, accademie, piattaforme. Non è poco, in un’industria che da mesi teme la gogna digitale più del flop al botteghino.

C’è poi un punto che molti fingono di non vedere: la scena cinematografica israeliana è tutt’altro che un monolite governativo. Lo dimostra il caso The Sea, storia di un ragazzino palestinese che sfida i divieti per vedere il mare a Tel Aviv. Ha vinto il premio come miglior film agli Ophir, i “David” israeliani, ed è stato indicato per la corsa all’Oscar internazionale. La reazione politica? Il ministro della Cultura Miki Zohar ha minacciato di tagliare i fondi agli stessi Ophir. Se fosse tutto propaganda, un film così non passerebbe. L’arte – quella vera – continua a incrinare le narrazioni a pacchetto.

Qui sta la crepa interessante. Il boicottaggio, per vocazione, semplifica: divide il mondo in puri e impuri, stabilisce liste, codici e scomuniche. La risposta dei 1200 non è una contro-scomunica, è un invito a fare il mestiere: raccontare. Ricordare che il cinema serve a complicare le storie, non a ridurle a slogan di corteo. E che l’unico modo per non restare ostaggi delle rispettive tifoserie è tenere aperti i canali, non chiuderli con il piombo fuso di un editto morale.

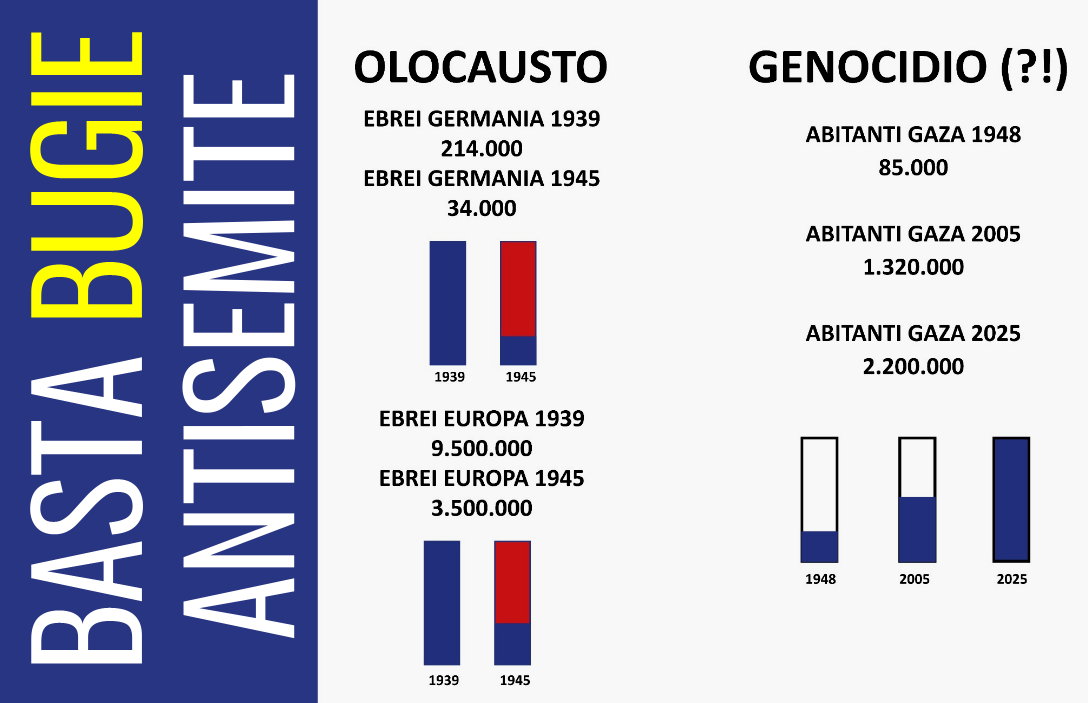

C’è anche un tema di conseguenze. Quando la cultura si fa tribunale e l’artista diventa imputato per cittadinanza, il passo successivo è il sospetto su chiunque non si allinei. La lettera lo dice senza giri: questo clima legittima la marginalizzazione degli ebrei dentro l’industria e finisce per alimentare, di sponda, nuove ondate di antisemitismo. Non perché ogni critica a Israele sia antisemitismo – sciocchezza comoda da agitare – ma perché il boicottaggio “per passaporto” riaccende vecchie abitudini: il marchio, la lista, l’esclusione. E una volta reimparate, certe abitudini circolano veloci.

La notizia non è che Hollywood sia “tutta con” o “tutta contro”: non lo è mai stata. La notizia è che una parte, finora silenziata dal timore di essere travolta, ha trovato voce e lessico. Non siamo all’alba di chissà quale rivolta culturale, ma l’inerzia si è interrotta. Se l’arte deve avere una funzione civile, è questa: opporsi ai filtri a blocchi, rifiutare la punizione collettiva, ricordare che un film può fare più di uno slogan. Aprire, non chiudere. È una fessura, d’accordo. Ma per far entrare aria fresca, basta una crepa.

Non nel mio nome: la rivolta gentile di Hollywood

Non nel mio nome: la rivolta gentile di Hollywood