Oggi, di ciò che fu l’ultimo campo di concentramento franchista della penisola iberica rimangono soltanto un lavatoio e un serbatoio d’acqua, la base della torre di guardia e resti del muro perimetrale e della guardiola. È difficile immaginare cosa accadde davvero in quel luogo dimenticato, nascosto per decenni come se non fosse mai esistito.

Il campo di Miranda de Ebro, nella provincia di Burgos, nord della Spagna, accolse tra il 1937 e il 1947 circa 70.000 prigionieri di 58 nazionalità diverse; sebbene secondo lo storico Javier Rodrigo, professore presso l’Università Autonoma di Barcellona, le persone che vi transitarono furono oltre 110.000, e almeno 164 morirono durante la detenzione.

Ciò che rimane ancor più difficile da accettare è il silenzio che circonda la presenza di almeno 7.500 ebrei nel campo. Di loro quasi non si parla, eppure la maggior parte dei rifugiati ebrei maschi catturati in Spagna sono stati sicuramente internati proprio a Miranda de Ebro poiché durante gli anni della guerra civile e dell’immediato dopoguerra fu il principale centro di reclusione per gli uomini stranieri.

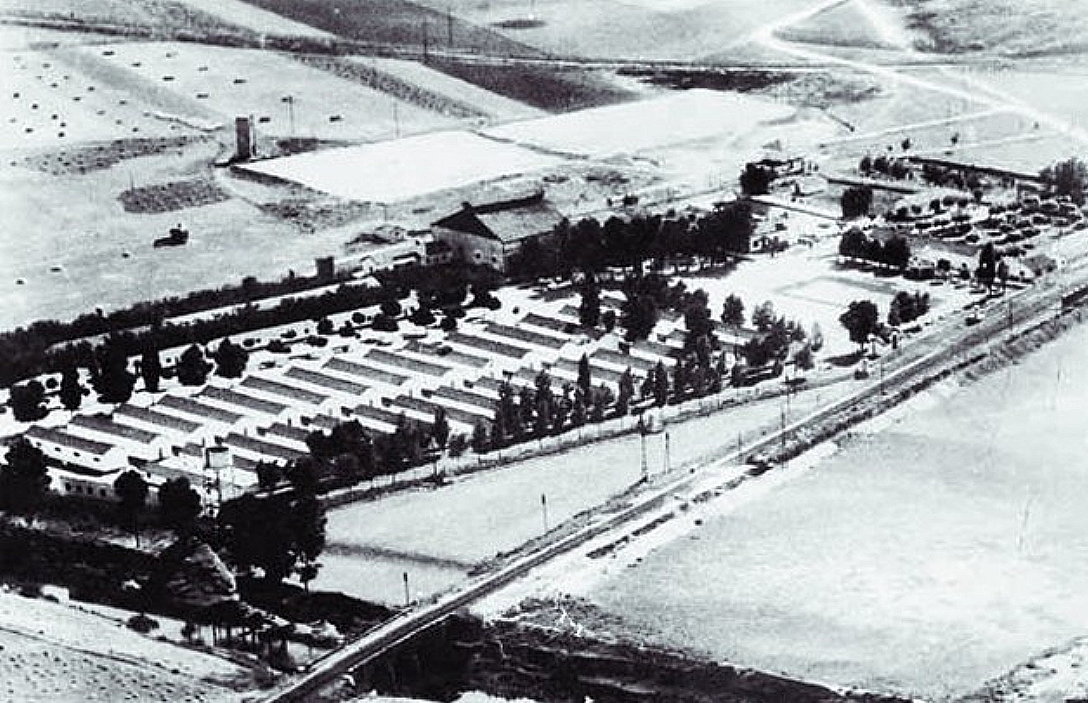

Questo campo di lavoro che nacque per ospitare i prigionieri repubblicani fu costruito su un terreno di 42.000 metri quadrati lungo il fiume Bayas. Dal 1938 vennero aggiunte nuove baracche e il perimetro fu circondato da recinzioni di filo spinato e sorvegliato da sentinelle ogni cinquanta metri, seguendo il modello tedesco, sotto la direzione di Paul Winzer, membro delle SS e della Gestapo, noto anche come “Walter Mosig”, era incaricato di esaminare l’istituzione dei campi di concentramento nella Spagna franchista. Infatti nel 1940 Heinrich Himmler visitò personalmente il campo di Miranda.

Si sa poco di questo posto, a parte il fatto che i prigionieri arrivavano su vagoni merci e bestiame, che scoprirono che le bucce d’arancia erano una vera prelibatezza e che furono costretti a svolgere lavori forzati, come la costruzione della ferrovia.

Tra le poche figure rimaste nell’ombra della storia emerge quella di Eduardo Martínez Alonso, conosciuto come lo “Schindler galiziano”, un medico della Croce Rossa e collaboratore dell’Ambasciata britannica, che riuscì a far evadere da Miranda almeno 365 prigionieri, perlopiù ebrei polacchi. Lo faceva rilasciando referti medici falsi che attestavano gravi malattie infettive, inducendo le autorità a disporre la “evacuazione sanitaria” dei detenuti per evitare il contagio nel campo.

Con un’ambulanza della Croce Rossa o un veicolo dell’Ambasciata britannica, i prigionieri venivano portati fino alla sua casa in Galizia da dove potevano attraversare il Portogallo e raggiungere la Gran Bretagna: la loro strada verso la libertà. Il tedesco Werner Barasch fu un altro ebreo che riuscì a fuggire da Miranda de Ebro e a ottenere la libertà; nel suo caso, la grazia gli fu concessa da Papa Pio XII dopo aver ricevuto la lettera che un’amica di Werner era riuscita a inviare chiedendo la sua liberazione.

Per lunghissimo tempo, tuttavia, queste vicende sono rimaste sconosciute. Solo nel 2006, grazie a un progetto della scuola-laboratorio della città furono recuperati i pochi resti materiali del campo. Mentre nel 2019 è stato aperto il Centro di Interpretazione del Campo di Concentramento di Miranda de Ebro, creato e gestito ancora oggi dal Dipartimento della Memoria Storica del Comune della città, una sede ufficiale dove la memoria resta selettiva: durante le visite guidate si menzionano gli ebrei solo per dire che gli elenchi dei prigionieri sono conservati negli Stati Uniti. Nessuna storia, nessun volto, la loro memoria ridotta a un archivio di numeri.

È paradossale. Lo Stato spagnolo e il Comune di Miranda de Ebro promuovono iniziative per ricordare le vittime della Guerra Civile, ma nel frattempo tollerano che forze politiche legate a chi non ha mai condannato i crimini dei terroristi baschi dell’ETA siedano tra gli alleati del Governo Sánchez. E non è stato lo Stato, ma la Fondazione Culturale Professor Cantera Burgos, a rendere omaggio nel 2023 ai cittadini di Miranda deportati nei campi nazisti di Mauthausen e Buchenwald, con la posa delle stolpersteine, le pietre d’ inciampo, dell’artista tedesco Gunter Demnig in un parco vicino ai resti del campo.

La Fondazione fu creata per espresso desiderio di Francisco Cantera y Burgos, un eminente ebraista e storico degli ebrei spagnoli che studiò anche l’importanza della comunità ebraica in questa città sull’Ebro fino al 1360, quando Enrico II di Trastámara compì una strage contro gli ebrei e fino al 1492, anno dell’espulsione decretata dai Re Cattolici con l’Editto di Granada.

La Spagna è contraddittoria; in molte città le bandiere pro Palestina riempiono le piazze, le scuole, i Comuni e le strade -a volte accompagnate da scritte come “Viva l’ETA” o “Viva Hamas”- mentre in alcune Regioni chi porta la bandiera nazionale o parla castigliano rischia di essere emarginato.

È assurdo dover parlare di memoria selettiva; significa ripetere errori già commessi, calpestare la memoria di chi più ha sofferto. Soprattutto coloro che per troppo tempo sono stati cancellati due volte: prima dalla violenza e poi dal silenzio.

Memoria selettiva

Memoria selettiva