Ci sono notizie a cui è difficile credere e questa è una di quelle: l’Iran è il secondo Paese al mondo per numero di interventi di riassegnazione chirurgica del sesso. Un dato che, preso così, sembra quasi una provocazione o una notizia buona per titoli pigri, quelli che amano le eccezioni esotiche da opporre ai soliti stereotipi. Ma a studiare bene la situazione si scopre che siamo di fronte a uno dei paradossi più spietati prodotti dalla Repubblica islamica: lo Stato che perseguita l’omosessualità come peccato e devianza accetta, incoraggia e finanzia la chirurgia che promette di “normalizzare” ciò che considera una colpa. Non per liberare le persone, quindi, ma per salvare la dottrina.

Tutto nasce da una decisione teologica e politica presa negli anni Ottanta, quando Ruhollah Khomeini incontrò una persona transgender e stabilì che il Corano non vietava esplicitamente il cambio di sesso. In un sistema sciita che consente agli ayatollah di produrre diritto religioso in modo dinamico, l’operazione divenne lecita e persino auspicabile. Dopo l’intervento, l’individuo viene registrato con il nuovo genere, i documenti cambiano, l’attrazione torna a essere eterosessuale e l’ordine morale è salvo. Il problema, agli occhi del regime, non è il corpo mutilato o la sofferenza psicologica, ma l’atto sessuale tra uomini. Se il sesso cambia e voilà: il peccato scompare.

Il punto è che questa apertura apparente non ha nulla a che vedere con il riconoscimento delle identità o con i diritti ma semmai è un vero e proprio dispositivo di controllo. In Iran la riassegnazione chirurgica non è riservata alle persone transgender nel senso in cui lo intendiamo in Europa, ma viene proposta, suggerita o imposta a gay e lesbiche cisgender come soluzione al problema che rappresentano (per gli ayatollah, ovviamente). Non sei omosessuale, ti dicono, sei una donna intrappolata in un corpo maschile o viceversa. E se non capisci, se non vuoi, se hai paura, c’è sempre qualcuno pronto a spiegarti che l’alternativa è la vergogna, la violenza familiare, l’emarginazione totale, spesso la morte.

Il contesto culturale rende tutto ancora più soffocante e insieme ripugnante. L’Iran non è improvvisamente diventato omofobo con la rivoluzione del 1979. La storia persiana è attraversata da secoli di relazioni omosessuali, spesso idealizzate nella poesia classica. Hafez, Saadi e molti altri celebravano l’amato maschile in versi che le traduzioni moderne cercano ancora di addomesticare, come se la neutralità grammaticale del persiano potesse cancellare ciò che emerge chiaramente dai dettagli. Eppure, proprio questa lunga consuetudine convive da sempre con una repressione feroce, già presente nello zoroastrismo, che considerava l’omosessualità maschile uno dei peccati più gravi, l’unico il cui fetore arrivava agli dei. Quando una cultura produce così tante leggi contro un comportamento, di solito è perché quel comportamento è diffuso. Inutile spiegarlo a noi italiani.

Nell’Iran contemporaneo la legge non condanna l’attrazione in sé, ma gli atti (e anche qui, Oltretevere hanno opinioni del tutto simili e ribadite in più occasioni): Dimostrare un rapporto sessuale tra uomini richiede confessioni o testimoni praticamente impossibili da ottenere senza coercizione, ed è anche per questo che molte esecuzioni avvengono con accuse collaterali, come stupro o traffico di droga. Formalmente non si muore perché si è gay, nella pratica si muore comunque, soprattutto se si è poveri, isolati, senza protezioni.

La vita quotidiana è un percorso a ostacoli umilianti. Chi chiede l’esenzione dal servizio militare perché omosessuale deve sottoporsi a interrogatori invasivi, visite degradanti e, dettaglio decisivo, portare con sé un familiare che conosca il suo orientamento. Di solito la madre, mai il padre. Alla fine arriva un certificato che parla di salute mentale, una formula che chiude ogni possibilità di lavoro, perché in Iran senza un documento pulito sul servizio militare non si viene assunti. La scelta è brutale: andarsene, chiedere asilo, sparire, oppure restare e accettare una vita da fantasma.

Dentro questo meccanismo la chirurgia di riassegnazione diventa una trappola. Alcuni accettano senza capire davvero cosa li aspetta, altri vengono convinti da psicologi allineati al sistema, che parlano di percentuali di femminilità o mascolinità come se l’identità fosse un problema aritmetico. C’è chi si sveglia dall’intervento e solo allora realizza di essere stato spinto a cancellarsi. C’è chi riceve ultimatum dalla propria famiglia, con la violenza come sfondo. Non è una scelta libera, è una scorciatoia imposta per rendere digeribile ciò che il regime non tollera.

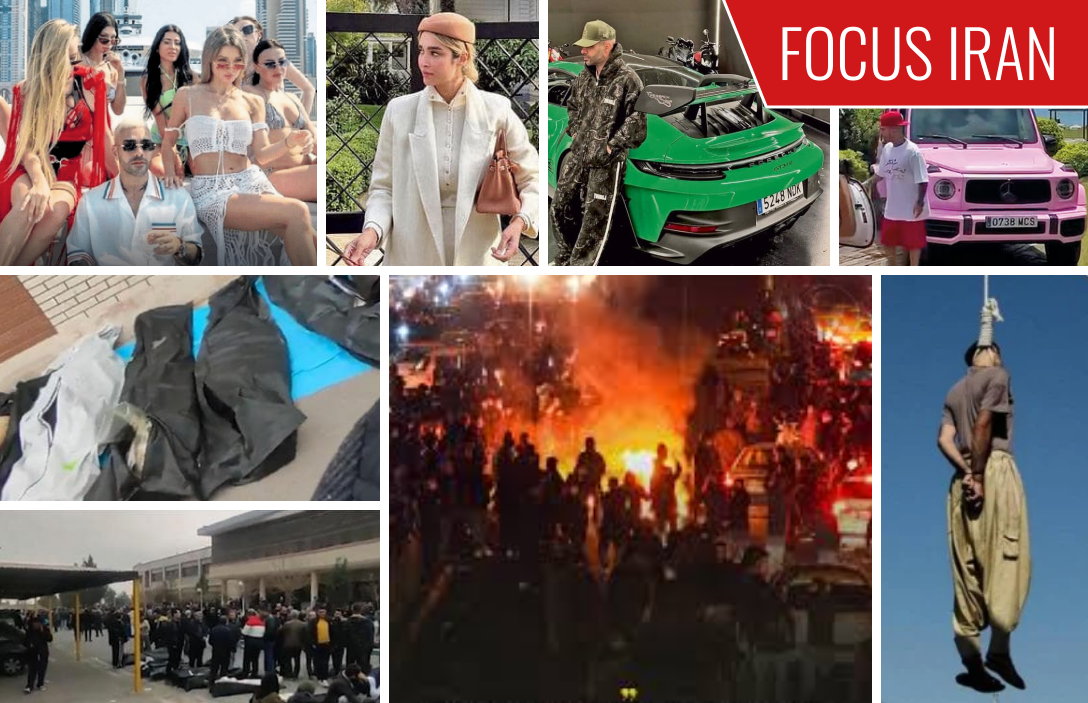

Ecco perché essere LGBTQ a Teheran resta un vero e proprio incubo. Nonostante le statistiche, nonostante i prestiti statali, nonostante l’illusione di una tolleranza amministrativa, la società rimane ostile, la famiglia spesso diventa il primo luogo del ricatto e lo Stato osserva, registra, approfitta. L’Iran non ha risolto nulla, ha solo trovato un modo più raffinato per disciplinare i corpi, trasformando la chirurgia in un atto morale e la sofferenza individuale in un dettaglio trascurabile. In questo senso, il paradosso non è che la Repubblica islamica operi migliaia di persone, ma che lo faccia per continuare a negare ciò che quelle persone sono.

L’Iran che “cura” il peccato cambiando i corpi