Uno studio pubblicato dai Proceedings of the National Academy of Sciences negli Stati Uniti ha analizzato oltre settanta diversi interventi per ridurre l’ostilità tra cittadini appartenenti a schieramenti politici contrapposti. Il verdetto è scoraggiante: i risultati sono modesti e soprattutto di breve durata. Nel migliore dei casi, l’effetto positivo – un leggero aumento della simpatia verso l’avversario – svanisce nel giro di una o due settimane.

Gli studiosi hanno testato approcci diversi: correggere stereotipi, smontare disinformazioni, incoraggiare il contatto diretto fra persone di ideologie opposte. Tutto inutile: tre quarti della riduzione dell’ostilità scompare già dopo una settimana, e il resto evapora poco dopo. Non basta ripetere l’intervento, non serve riformulare il messaggio: il muro si ricostruisce da sé.

Il messaggio è chiaro. Non esiste la «pillola magica» contro la polarizzazione. Gli individui non cambiano in modo duraturo se il contesto politico, mediatico e istituzionale continua a fornire incentivi a odiare l’altro. Perché l’odio, oggi, non è un incidente: è una risorsa, una moneta di scambio per leader politici e media che vivono di consenso immediato e di clic.

Dal laboratorio al conflitto mediorientale

Se questo è vero in America, diventa ancor più evidente guardando al Medio Oriente. Israele e i Paesi arabi confinanti vivono immersi in una “political age of rage” molto più radicale, dove la polarizzazione non è soltanto psicologica ma esistenziale. Le narrazioni contrapposte non convivono: si annullano a vicenda.

La lezione americana ci aiuta a capire perché sia così difficile spegnere, a maggior forza, i focolai del conflitto israelo-palestinese. Perché le iniziative di dialogo, gli incontri tra giovani israeliani e palestinesi, i progetti culturali comuni spesso si esauriscono rapidamente: bastano pochi giorni, un attentato, un bombardamento, perché la diffidenza e l’ostilità tornino più forti di prima. Non è il singolo individuo a decidere: è il sistema politico e mediatico a rimodellare la realtà ogni giorno, alimentando una narrazione di scontro permanente.

Radicalizzazione senza confini

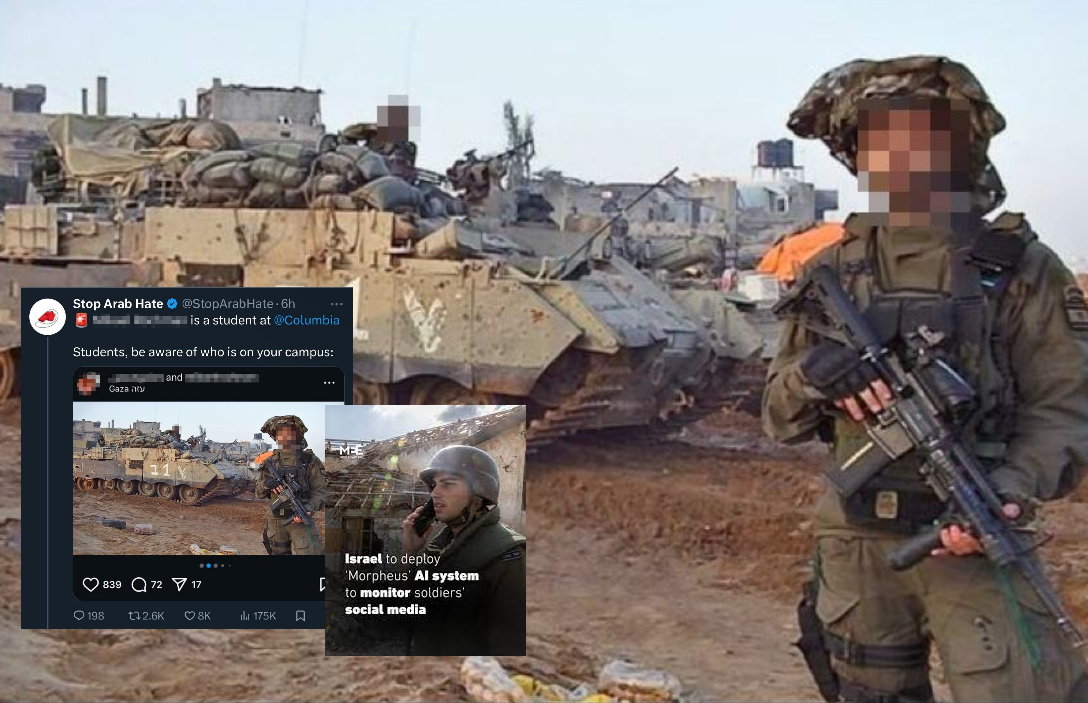

Dalle posizioni ideologiche radicali alla radicalizzazione violenta il passo è breve. Lo dimostrano vent’anni di storia: l’11 settembre, il Bataclan, fino al 7 ottobre 2023. In ognuno di questi eventi la logica è stata la stessa: estremisti locali inseriti in una rete più ampia, sostenuta da poli finanziari, da spinte geopolitiche e da dinamiche religiose globali. Non semplici episodi isolati, ma sintomi di un processo carsico, che lavora come l’acqua sotto la roccia: lento, costante, inesorabile.

L’errore più grande è illudersi che esista un argine immediato. Né i proclami ideologici, né le strategie di «correzione cognitiva» possono bastare. La radicalizzazione islamica – come pure la radicalizzazione di settori estremisti ebraici o cristiani – si nutre di strutture politiche e sociali che la legittimano, e di media che amplificano la rabbia a fini di consenso.

Una crisi teorica

Di fronte a questo scenario, i vecchi strumenti interpretativi non reggono più. L’«Uomo a una dimensione» di Herbert Marcuse, icona del pensiero critico novecentesco, non ci parla più. La sua lettura strutturalista, fondata sul conflitto tra capitale e lavoro, appare insufficiente a decifrare un mondo in cui l’odio politico è ibrido: fatto di identità, religione, propaganda digitale, algoritmi che selezionano emozioni prima ancora che argomenti.

L’era della rabbia non è un epifenomeno. È il terreno stesso sul quale si costruiscono le nuove forme di potere. Un terreno che rende fragili le democrazie, e che mina tanto gli Stati Uniti quanto l’Europa, Israele, il Medio Oriente.

Una sfida di lungo periodo

Cosa fare allora? Gli autori dello studio americano sono chiari: bisogna guardare oltre gli individui e agire sulle strutture. Significa ridurre gli incentivi che spingono leader politici e media a guadagnare consensi sull’odio. Significa creare istituzioni capaci di mediare senza amplificare la polarizzazione.

E per Israele, come per l’Occidente, il compito è ancora più arduo: disinnescare la logica della radicalizzazione prima che si trasformi in violenza. Serve un lavoro paziente, di lunga durata, che ricostruisca fiducia nelle istituzioni e riduca la rendita che odio e fanatismo producono.

Così pochi, così tanti: il rischio dell’equivoco nelle piazze italiane

Così pochi, così tanti: il rischio dell’equivoco nelle piazze italiane