Quando mai si è vista una borsa raggiungere i suoi massimi in un paese in guerra da due anni?

Sta accadendo per la prima volta a Tel Aviv, e la notizia è stata ripresa da molti media di finanza ed economia a livello mondiale. Negli ultimi due anni la Borsa israeliana è cresciuta del 58%, recuperando ampiamente la perdita del 23% registrata dopo il massacro del 7 ottobre 2023. Quest’anno veleggia a +21%, battendo nettamente lo S&P e confermando un trend storico di performance straordinarie: +105% in cinque anni.

Anche la valuta nazionale, lo shekel, si è apprezzata fino a diventare la migliore al mondo negli ultimi anni, mentre a febbraio 2025 le emissioni di bond dello Stato israeliano sono andate a ruba: un’emissione da 5 miliardi di dollari è stata sottoscritta cinque volte oltre l’offerta da 300 asset manager internazionali. Ma non sono soltanto le grandi società quotate e i titoli di Stato a fare gola. Nel 2024 gli investimenti internazionali in startup high tech e fondi di venture capital hanno raggiunto i 3 miliardi di dollari: numeri simili o superiori a quelli di economie non in guerra e molto più grandi, come la Spagna (2 miliardi), la Germania (2,5) e l’Italia (600 milioni).

Sono trent’anni che gli investitori globali apprezzano la resilienza dell’economia israeliana, nonostante sette guerre arabo-israeliane e cinque conflitti a Gaza, l’ultimo in conseguenza del massacro del 7 ottobre. La capacità innovativa della difesa, che ha consentito importanti vittorie militari, continua a costituire uno degli incubatori dell’economia high tech che ha fatto definire Israele «startup nation». Non è un fenomeno isolato: basti pensare a Internet, nato da un progetto militare americano durante la Guerra fredda. Per Israele, però, l’impatto è stato ancora più determinante: dalla sua nascita il Paese è sotto attacco da parte di nemici più ricchi e popolosi, e ha sempre dovuto fare leva sulla superiorità tecnologica della difesa per sopravvivere.

Non c’è solo l’high tech: gli investitori apprezzano anche i fondamentali dell’economia. Il PIL cresce perché cresce la popolazione – un fenomeno a cui in Europa, e in particolare in Italia, non siamo più abituati – grazie anche a un’immigrazione di alta qualità. La produttività si mantiene elevata per merito di una knowledge economy, non basata sull’export manifatturiero a basso valore aggiunto, e quindi poco penalizzata dai dazi di Donald Trump.

Nei mesi successivi al 7 ottobre, nonostante la resilienza dimostrata in 14 guerre, molti investitori hanno inizialmente disinvestito, preoccupati dall’attacco simultaneo lanciato da Hamas, Hezbollah e Houthi, tutti proxy dell’Iran, che da sempre dichiara di voler distruggere lo Stato ebraico. Poi, con il recupero della macchina militare e le vittorie ottenute – anche contro lo stesso Iran, grazie al supporto USA – la fiducia è tornata. Le tecnologie si sono adattate alle nuove esigenze belliche: il cybertech è stato cruciale nei successi contro Hezbollah e Teheran.

Se in passato le startup di software per la comunicazione militare trovavano poi applicazioni civili, oggi esplode la cybersecurity. Nel 2025 si sono registrate due exit impressionanti: Wiz, startup di cloud security, è stata acquistata da Google per 32 miliardi di dollari; Cyberark, specializzata in identity security, è stata acquisita da Palo Alto Networks per 25 miliardi. Ai colossi tecnologici globali da sempre presenti in Israele – come Intel, attiva dal 1974 con migliaia di ingegneri in ricerca e produzione di chip avanzati – si è aggiunta NVIDIA, nuovo leader mondiale dei supercomputer. Dopo aver acquisito nel 2020 Mellanox per 7 miliardi di dollari, NVIDIA ha annunciato nel 2025 nuove fabbriche e oltre 600 assunzioni.

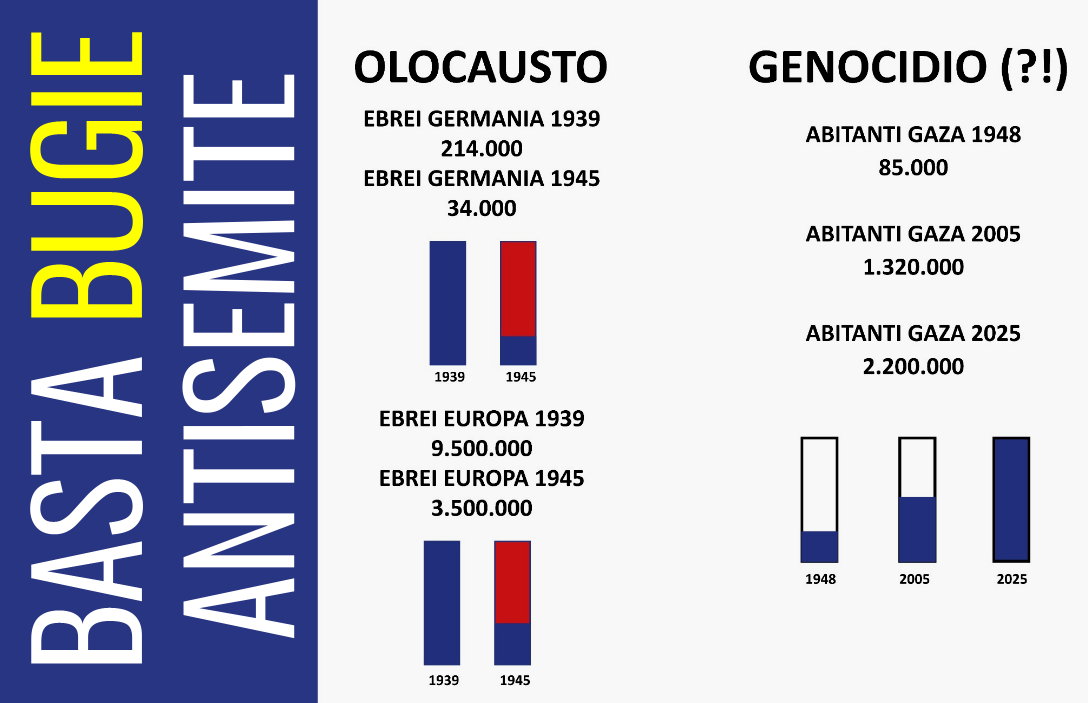

Oltre ai fondamentali, gli investitori prezzano il rischio geopolitico israeliano attraverso spread e costo del capitale, facendo riferimento ai rating internazionali che collocano azioni e obbligazioni di Israele nell’area investment grade. Quanto al rischio etico, valutano solo eventuali sanzioni vincolanti: gli investimenti in Russia sono crollati del 63% e nel Sudafrica dell’apartheid i fondi non investivano. Per Israele, invece, nonostante le accuse di «apartheid» (prima volta all’ONU nel 1975, poi in Sudafrica nel 2001) e di «genocidio» (1982, Guerra in Libano, Sabra e Shatila), i grandi fondi non hanno mai dato peso a tali accuse, considerate infondate.

Anche oggi, in piena guerra, ciò non è avvenuto: la Corte internazionale di giustizia – tutt’altro che amica di Israele – non ha emesso una sentenza definitiva di genocidio; la stessa UE non ha varato sanzioni finanziarie generali, sebbene alcuni Paesi abbiano imposto restrizioni sull’export di armi. È vero che ci sono stati civili uccisi da errori, come in tutte le guerre, ma i fondi di investimento non si affidano ai social e ai media di massa – ritenuti inaffidabili e pieni di pregiudizi – bensì al rapporto fiduciario con i risparmiatori.

Tutto questo può «stonare» agli occhi di quel 50% di europei e italiani convinto che a Gaza sia in corso un genocidio e scandalizzato che qualcuno investa in un Paese tanto criticato dal punto di vista etico. Possono stare tranquilli, almeno sotto questo aspetto: i capitali e le imprese europee sono ormai marginali, non solo in Israele. I grandi investitori internazionali – inclusi quelli arabi – insieme a quelli domestici, che conoscono da vicino l’economia e la società israeliana, continuano ad apprezzarne resilienza e innovazione. E attendono con interesse il momento in cui le opportunità aumenteranno, se finalmente arriverà quella pace della quale potranno beneficiare anche i palestinesi di Gaza.

L’apparente paradosso della borsa israeliana che cresce durante la guerra L’apparente paradosso della borsa israeliana che cresce durante la guerra L’apparente paradosso della borsa israeliana che cresce durante la guerra