Nella percezione corrente, non solo nel discorso politico ma anche in molti ambienti accademici e nella cultura popolare, l’associazione tra estremismo politico e violenza tende a essere immediatamente ricondotta alla destra radicale. L’idea implicita è che la violenza politica sia quasi esclusivamente un problema legato a gruppi neofascisti, suprematisti e xenofobi. Questa convinzione finisce spesso per generare un doppio standard nel modo in cui osserviamo e reagiamo alle minacce reali nella quotidianità. Eppure, come mostrano studi statistici recenti, la violenza motivata da ideologie di sinistra, dal radicalismo rosso e dall’anarchismo militante, non è un fenomeno morto né marginale e sta conoscendo, almeno in certi contesti, una risorgenza. Il problema è che questa violenza non viene trattata con lo stesso rigore, attenzione o urgenza che si applicano alla violenza di destra — e questo per ragioni non solo tecniche ma anche ideologiche.

Un recente report del Center for Strategic & International Studies ha attirato l’attenzione per un dato che rompe molte narrazioni consolidate. Nella prima metà del 2025, per la prima volta in oltre trent’anni, gli attacchi classificati come di estrema sinistra negli Stati Uniti sono stati più numerosi di quelli di estrema destra. Il database usato dai ricercatori copre oltre 750 attacchi tra il gennaio 1994 e il luglio 2025 e mostra chiaramente che, dal 2016 in poi, gli incidenti di sinistra sono cresciuti rapidamente. Nel 2025, fino al 4 luglio, se ne contavano cinque contro uno solo attribuito alla destra: un’inversione significativa rispetto agli anni precedenti.

La letalità resta bassa, con sole due vittime dal 2020 a oggi, ma il dato va comunque preso sul serio perché dimostra che il fenomeno è tutt’altro che marginale. I ricercatori avvertono che il calo degli atti violenti di destra nello stesso periodo potrebbe essere un’eccezione temporanea, non un cambiamento strutturale: la vigilanza deve riguardare entrambe le forme di estremismo. Colpisce però il profilo degli attacchi di sinistra, spesso diretti contro istituzioni statali o forze dell’ordine, motivati dall’estremismo antigovernativo e dal partitismo radicale, condotti con armi incendiarie, sabotaggi e aggressioni mirate.

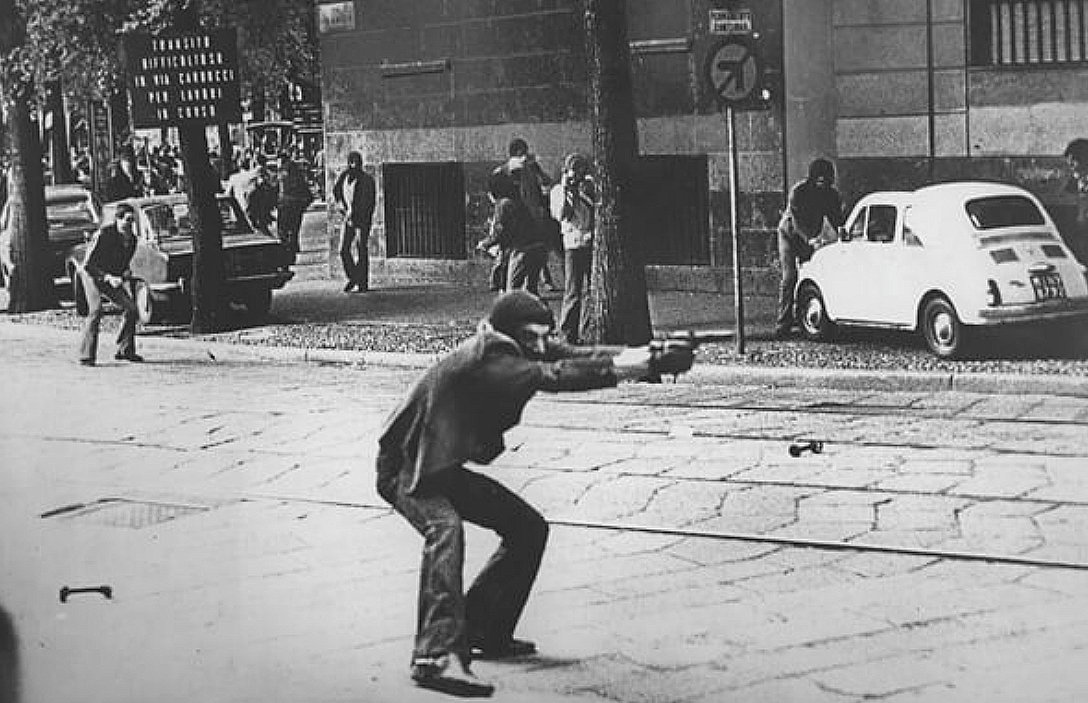

In Europa il quadro non è molto diverso, anche se la memoria storica pesa e i fenomeni assumono caratteristiche proprie. La violenza di sinistra e l’anarchismo militante non sono mai del tutto scomparsi. Se negli ultimi decenni l’attenzione è stata concentrata sul jihadismo e sull’estrema destra, le esperienze della sinistra armata restano parte della memoria collettiva. L’Italia ha conosciuto negli anni Settanta e Ottanta il dramma delle Brigate Rosse, responsabili di omicidi, sequestri e attentati, tra cui l’assassinio di Aldo Moro. In Germania la Rote Zora, in Francia Action Directe: sigle che hanno segnato la storia del terrorismo europeo. Con la fine della Guerra Fredda, queste organizzazioni si sono dissolte, ma la loro eredità simbolica e culturale non è scomparsa.

Negli ultimi decenni la forma più diffusa di violenza di sinistra in Europa non è stata quella dei grandi attentati ma piuttosto quella degli atti localizzati e a bassa intensità: sabotaggi, danni materiali, scontri con la polizia durante manifestazioni. Non sempre questi episodi vengono classificati come terrorismo, ma rappresentano comunque un tessuto di conflittualità che può degenerare. Diversi rapporti dell’Unione Europea hanno ribadito che il terrorismo jihadista rimane la principale minaccia, ma che l’estremismo di sinistra non è scomparso. Nel 2024 Europol ha registrato 58 attacchi in 14 Stati membri, un dato in crescita.

In Germania, il processo di Dresda contro Lina Engel — condannata nel 2023 per violenze e tentati omicidi contro neo-nazisti — mostra come il fenomeno sia tutt’altro che archiviato. I reati politici in Germania nel 2024 hanno toccato quota ottantaquattromila, con oltre quattromila episodi violenti: un incremento del quaranta per cento in un anno.

Nonostante ciò, la violenza di sinistra viene spesso minimizzata o ignorata. Il motivo profondo risiede nel pregiudizio culturale che attribuisce alla sinistra una sorta di innocenza morale. L’idea romantica del rivoluzionario che combatte l’oppressione induce a pensare che le sue intenzioni siano «giuste» e quindi meno condannabili. Per questo motivo episodi violenti vengono talvolta liquidati come semplici «tensioni» o «manifestazioni» e non come minacce alla democrazia.

Anche nel mondo accademico e mediatico prevale un certo imbarazzo. Definire terrorista un militante di sinistra appare eccessivo o “politicamente scorretto”, quasi una profanazione del mito del progressismo. Inoltre, il carattere meno letale di questi attacchi riduce l’impatto emotivo sull’opinione pubblica, che tende a ignorarli o a percepirli come marginali.

Questa distorsione percettiva è però pericolosa. Una democrazia che condanna la violenza solo quando proviene da uno specifico campo politico perde credibilità e alimenta la retorica della persecuzione. Ignorare o minimizzare la violenza di sinistra significa lasciare zone d’ombra nella prevenzione e compromettere la coerenza del sistema democratico.

C’è infine una ragione politica più sottile: prendere sul serio la violenza di sinistra serve a difendere la sinistra democratica. Denunciare l’estremismo armato non equivale a criminalizzare le lotte sociali, ma a proteggerle da chi vorrebbe trasformarle in guerra ideologica.

La violenza politica non è un difetto della destra o della sinistra, ma un difetto della democrazia quando non sa proteggersi. Ignorare la violenza di sinistra non è un atto di benevolenza intellettuale, ma un cedimento strategico. Difendere le regole democratiche significa guardare in tutte le direzioni — con onestà, rigore e responsabilità civile.

La violenza dimenticata: perché l’estremismo di sinistra non è un ricordo del passato

La violenza dimenticata: perché l’estremismo di sinistra non è un ricordo del passato