C’è un trucco francamente ignobile che oggi imperversa nel racconto del 1947-48: si annerisce Israele alle origini, si sbiancano leadership e milizie arabe, e un conflitto sporco di scelte diventa fiaba morale a buon mercato. Funziona perché è semplice. Ed è fuorviante. Nell’articolo di Lorenzo Cremonesi sul Corriere, la Nakba viene spacciata per un progetto unico e lineare di “cacciata”, un copione scritto in anticipo e recitato senza deviazioni. È narrativa consolatoria, non storia.

Nessuno nega la tragedia dell’esodo palestinese, né minimizza massacri, espulsioni, vendette e paure. Ma un quadro onesto pretende cornice e profondità: la Risoluzione 181 dell’Onu del 29 novembre 1947 che prevede due Stati; l’accettazione ebraica e il rifiuto arabo; i mesi di guerra civile nel Mandato britannico con attentati, convogli colpiti, città miste lacerate; e, dal 15 maggio 1948, l’invasione degli eserciti arabi.

Dentro quel teatro ogni villaggio, ogni snodo stradale, ogni quartiere diventa, tragicamente, un obiettivo militare. Qui va collocato il Piano Dalet, agitato come pistola fumante dell’“espulsione premeditata”: un piano operativo per garantire continuità territoriale, protezione delle vie di comunicazione e contrasto a milizie ostili. Che da esso siano scaturite anche espulsioni e abusi è vero. Che fosse un manifesto di pulizia etnica scritto al tavolo, è un falso. Scambiare un documento militare per un programma ideologico di annientamento civile è comodo per chi vuole un verdetto, non per chi cerca una verità scomoda e composita.

Colpisce poi la disinvoltura con cui si cancellano le molte cause dell’esodo. In alcuni luoghi si combatte casa per casa e la popolazione fugge. Altrove comandanti e notabili arabi ordinano o caldeggiano evacuazioni tattiche, promettendo – anzi, assicurando – un ritorno dopo la “vittoria” e la cacciata degli ebrei. Altroché avvelenamento dei pozzi. In altre situazioni autorità ebraiche e britanniche invitano a restare; a Haifa gli appelli pubblici, documentati, furono ignorati da una leadership che scelse il ritiro. Negare questa varietà significa truccare il tavolo: ridurre tutto a “cacciata sistematica” è lo stesso vizio di chi, ieri, assolveva ogni responsabilità israeliana. Cambia il bersaglio, non il metodo.

C’è infine l’uso strumentale dei “nuovi storici”. Si brandisce Benny Morris come clava per dimostrare la tesi dell’intenzione unica, dimenticando che proprio Morris ha scritto più volte che non esisteva un piano prebellico esplicito di espulsione generale e che le dinamiche dell’esodo furono molteplici, contraddittorie, spesso contingenti. Lo si cita a pezzi, lo si moralizza, lo si piega. E si elevano Irgun e Lehi a motore ideologico dell’intero movimento sionista, cancellando l’Haganah e la sua cultura politico-strategica, perché altrimenti il teorema perde nitidezza. Le parti si scambiano per il tutto: errore metodologico, comodo pregiudizio.

Da qui nasce la demonizzazione retrospettiva di Medinat Israel. Se la storia della nascita di Israele è “cacciata degli arabi”, ogni sviluppo successivo diventa corollario di un peccato originale: pulito, rassicurante, falso. Spariscono le responsabilità dei vertici arabi nel 1947-48, che preferirono la guerra alla nascita, accanto allo Stato ebraico, di uno Stato arabo votato dalle Nazioni Unite. Svanisce l’ovvio – e rivoluzionario – che due nazionalismi in conflitto non si neutralizzano proclamando uno colpevole e l’altro innocente, ma si governano con patti, confini, rinunce reciproche. Indignarsi costa meno che leggere le carte con occhio chiaro, pulito, e non strabico.

E poi c’è ciò che non entra mai a bilancio: oltre seicentomila ebrei scacciati o fuggiti dai Paesi arabi negli stessi anni, privati di beni e cittadinanza. Non è telegenico? Allora si espunge. Come si espunge – con mano leggera ma sistematica – la constatazione decisiva che l’esito politico del 1948 fu il fallimento di una leadership araba incapace di costruire istituzioni, più attratta dalla promessa di cancellare Israele che dalla fatica di edificare uno Stato. Denunciare una rimozione praticandone un’altra: ecco il giochetto.

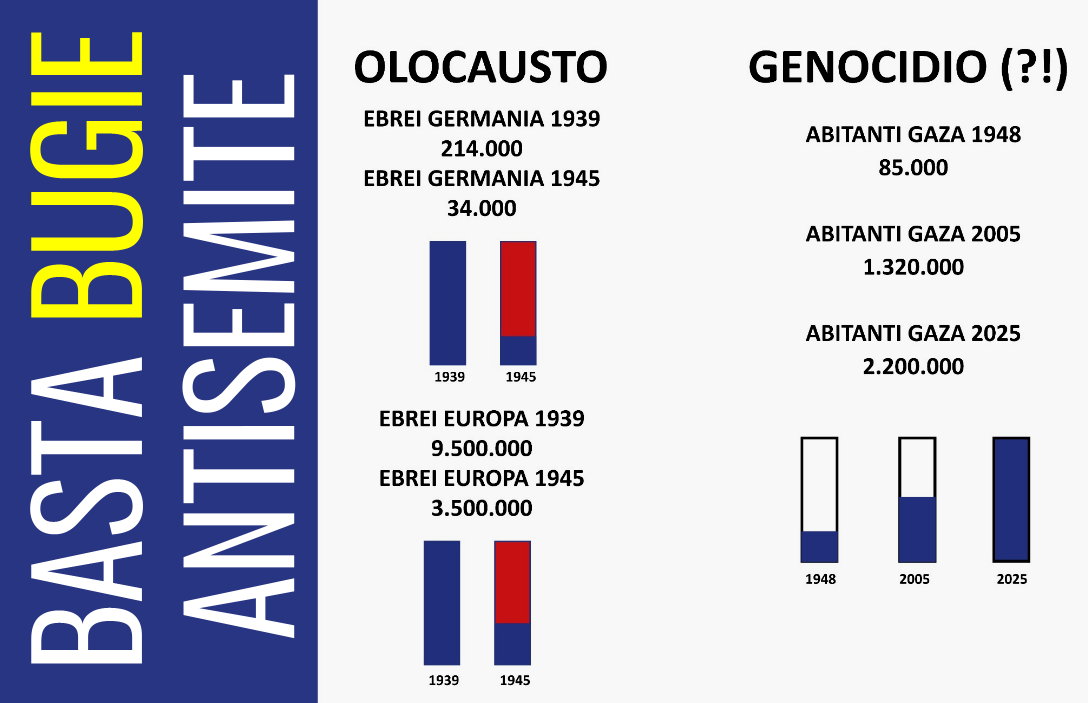

Diciamolo chiaro: l’equiparazione, secondo la sconcia moda quotidiana, tra Shoah e Nakba – esplicita o insinuata – è un’operazione intellettualmente scorretta. Non perché il dolore palestinese sia indegno, ma perché le categorie non sono intercambiabili: da una parte lo sterminio industriale di un popolo inerme in Europa; dall’altra la conseguenza tragica di una guerra avviata per impedire la nascita di uno Stato deliberato dall’Onu. Mettere sullo stesso piano ciò che è incommensurabile non nobilita i palestinesi ma di sicuro scredita chi lo fa.

Criticare Israele è legittimo. Persino doveroso. Spacciare il 1947-48 per un’azione centrata su un infame e presunto avvelenamento dei pozzi e su una “distruzione metodica” predeterminata è fragile nelle fonti e tossico nel dibattito pubblico. Regala ai non specialisti l’illusione di aver capito in sei minuti una vicenda che chiede almeno un minimo di rigore che dovrebbe guidare persino chi esercita il mestiere aereo, spesso futile e ancor più spesso superficiale del giornalismo. E, sottotraccia, alimenta l’idea che la sola soluzione “giusta” sia l’azzeramento dell’esperimento sionista: come se l’esistenza di Israele fosse l’errore da correggere. O, meglio, da cancellare. Qui la semplificazione diventa complicità culturale con i professionisti della delegittimazione.

Si può – e si deve – discutere la condotta delle forze ebraiche nel 1948, compresi atti inaccettabili. Lo si può fare senza feticizzare il Piano Dalet. Si può riconoscere che l’esodo palestinese ha cause molteplici, non ultime le sciagurate scelte arabe, e che la storia non è un processo sommario in cui si cerca la pena esemplare. Soprattutto, si può uscire dalla moda del “pezzo che fa giustizia morale” e tornare a un’antica virtù: distinguere. Il che non assolve nessuno ma sottrae la verità alle tifoserie.

Se davvero vogliamo che le parole non preparino altre catastrofi, forse dovremmo smetterla con la scorciatoia della “Nakba totale”. Raccontiamo la nascita di Israele per ciò che fu: l’attrito duro e concreto di due diritti nazionali, in un Medio Oriente dominato da regimi che scelsero la guerra e da leadership palestinesi che troppo spesso imposero la promessa di un ritorno impossibile invece del lavoro paziente – e impopolare – di costruire un futuro accanto a Israele. Meno glamour, più realtà. È lì che sta l’utilità, per chi ancora oggi – da entrambe le parti – paga il conto di quelle scelte.

La storia negata della “Nakba totale”

La storia negata della “Nakba totale”