Negli ultimi vent’anni la politica europea ha assistito a un fenomeno silenzioso ma incisivo: l’emersione dei cittadini musulmani come attori politici. Non attraverso la nascita di partiti islamici di massa, ma tramite una penetrazione mirata nei partiti tradizionali. Una strategia che ha garantito visibilità e accesso al potere, ma che oggi impone domande scomode: quanto è davvero integrata questa presenza? E a quale prezzo per la coesione democratica?

La Germania, con oltre cinque milioni di musulmani, è un laboratorio esemplare. Qui la partecipazione politica di matrice islamica si è divisa tra micro-partiti etnico-religiosi (BIG, ADD, DAVA) e l’inserimento di candidati musulmani in SPD, Verdi, CDU e Linke. I primi arrancano, frenati da frammentazione interna e sospetti di ingerenze straniere; i secondi prosperano, ma portano con sé una tensione irrisolta: conciliare identità religiosa, piena adesione ai valori costituzionali e rifiuto netto dell’antisemitismo.

La domanda non è teorica. Dopo il 7 ottobre 2023 le autorità tedesche hanno registrato un’impennata di episodi antisemiti legati a manifestazioni filo-palestinesi. Non si tratta soltanto di frange estremiste: una retorica anti-israeliana lasciata senza contraddittorio può scivolare in ostilità verso gli ebrei. Se questo virus penetra nei partiti, il danno diventa sistemico.

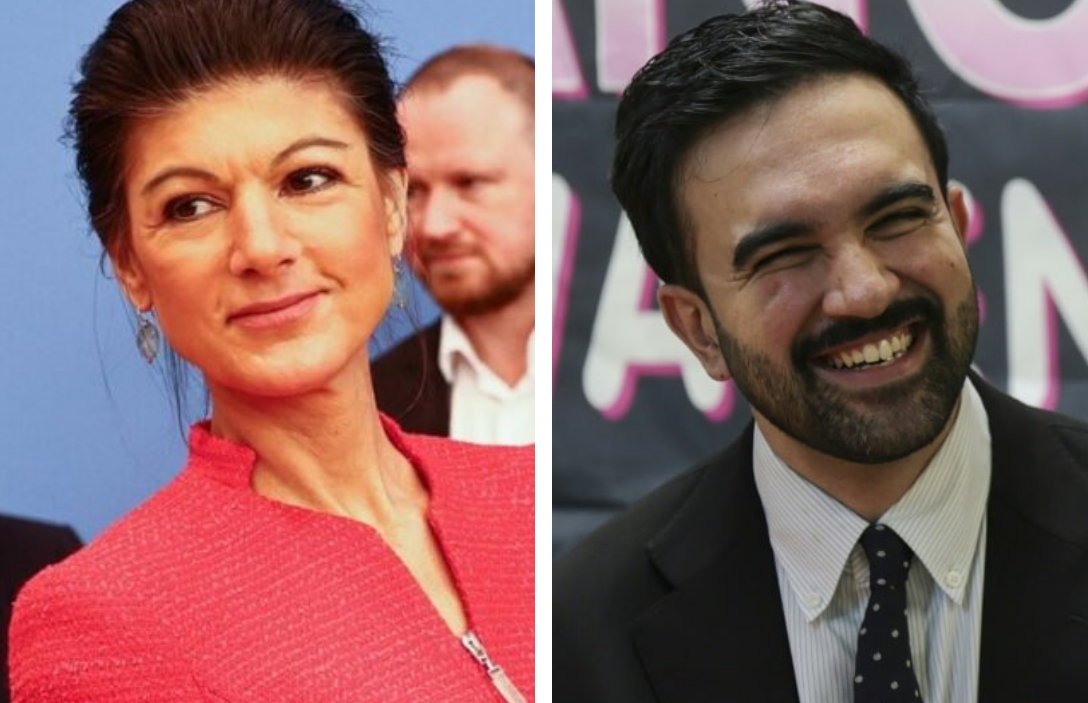

In questo quadro, la parabola di Zohran Mamdani — giovane esponente della sinistra radicale, musulmano praticante, figlio della regista Mira Nair e dell’intellettuale Mahmood Mamdani — è letta come monito. Figura colta e strategica, icona progressista, è finito al centro di polemiche per posizioni su Israele percepite da molti come delegittimanti. Non ha mai nascosto di considerare Israele uno Stato di apartheid, di sostenere il BDS e di vedere la sofferenza palestinese come elemento identitario centrale, al punto da pubblicare — il giorno successivo al 7 ottobre — una dichiarazione che condannava la violenza contro i civili «di entrambe le parti». Non un estremista nell’immagine che offre di sé, ma un simbolo di una nuova generazione che non agisce ai margini bensì nel cuore del potere. Se non distingue con chiarezza tra solidarietà palestinese e antisemitismo, il rischio è che l’ideologia identitaria contamini la democrazia dall’interno.

In Europa i segnali sono visibili. La Germania ha cancellato in più città alcuni mercatini di Natale per ragioni di sicurezza: gesto simbolico che racconta una verità scomoda, quella di una convivenza sotto stress. Non per colpa dei musulmani in quanto tali, ma per l’incapacità delle istituzioni di esigere da tutti — senza eccezioni — l’adesione ai principi fondamentali: laicità dello Stato, libertà religiosa, rispetto dell’altro. Inclusi, oggi più che mai, gli ebrei.

La sfida è politica ma prima ancora culturale. Un’Europa davvero inclusiva deve smettere di confondere integrazione con indulgenza. La presenza musulmana nei partiti può essere una ricchezza se accompagnata da una vigilanza democratica senza sconti. Altrimenti, il multiculturalismo diventa l’alibi dell’erosione dei principi liberali. E guardando alle piazze di Berlino, Londra, Parigi e Roma, questa erosione è già iniziata.

Serve una nuova grammatica dell’integrazione: non contare soltanto i seggi occupati da candidati musulmani, ma interrogare i contenuti politici e culturali delle loro agende; non fermarsi alle quote e alle foto di gruppo, ma chiedere trasparenza su posizioni, reti e standard etici. Occorre anche un’opinione pubblica meno intimidita dal politicamente corretto e più disposta a porre domande difficili. Perché la democrazia è pratica quotidiana di limiti e doveri.

Da Berlino arriva un esempio concreto. Un’associazione politico-culturale di Amburgo, Muslim Interaktiv, è stata appena messa al bando dal ministero dell’Interno tedesco. La sua agenda includeva appelli alla creazione di un califfato in Germania, ostilità verso Israele e disprezzo per donne e minoranze. Non è un caso isolato: sono al vaglio anche le attività di Generation Islam e Realität Islam; Berlino, Amburgo e diverse città dell’Assia restano sotto osservazione. Il messaggio è chiaro: la democrazia non può permettersi ingenuità né tollerare ambiguità travestite da pluralismo. Chi partecipa allo spazio pubblico deve accettarne le regole: rispetto del dissenso, difesa della memoria storica, riconoscimento della dignità di ogni minoranza. L’argine all’antisemitismo dev’essere netto. Senza ambiguità.

Il caso tedesco mostra che proibire sigle o sciogliere associazioni non basta, se il loro linguaggio sopravvive nei feed dei social e nei codici della cultura pop. Occorrono:

due diligence rigorose su candidati e reti di sostegno;

linee guida chiare dei partiti su antisemitismo, negazionismo e BDS;

alfabetizzazione civica e digitale per riconoscere la propaganda;

coalizioni sociali tra istituzioni, comunità religiose e scuola per isolare la predicazione d’odio;

sanzioni politiche rapide contro chi oltrepassa le linee rosse.

La lezione — inquieta ma utile — è che inclusione e fermezza non si escludono. Inclusione significa aprire porte; fermezza significa difendere i cardini costituzionali. L’Europa deve praticarle insieme. Se Berlino vigila, Londra si interroga e Parigi si divide, resta da capire se a New York — dove l’ascesa di figure simboliche dell’attivismo pro-palestinese anima il dibattito — le istituzioni saranno all’altezza della stessa chiarezza normativa. La coesione democratica, sotto pressione identitaria, non è un automatismo: è una scelta quotidiana, verificabile nei fatti.

La presenza islamica in politica in Europa: il caso tedesco e la lezione (inquieta) di Zohran Mamdani

La presenza islamica in politica in Europa: il caso tedesco e la lezione (inquieta) di Zohran Mamdani