Il recente incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu ha sancito il pieno riallineamento tra Stati Uniti e Israele. Un’alleanza di ferro che, secondo alcuni, si era incrinata nei mesi scorsi, ma che oggi appare più salda che mai. Una cena in grande stile, culminata con la proposta di Netanyahu – a nome del Governo di Gerusalemme – di candidare Trump al Premio Nobel per la Pace, ha celebrato innanzitutto il successo congiunto dei due Paesi nei recenti attacchi contro le infrastrutture nucleari iraniane. I media americani hanno parlato di un “trionfo”, mentre le consuete manifestazioni di protesta all’esterno della Casa Bianca – contro la guerra tra Israele e Hamas – riflettevano un’opposizione interna più spaventata che realmente incisiva.

Trump e Netanyahu sono legati da un rapporto personale autentico e da una visione condivisa della pace: deterrenza attraverso la forza, diplomazia in un secondo momento, e una narrazione simile a quella della Pax Romana, in cui la sicurezza garantita dal potere militare diventa fondamento di stabilità, non ostacolo al dialogo. L’alleanza tra i due leader non è solo strategica, ma profondamente politica e affettiva. È vero che entrambi affrontano sfide interne significative, ma proprio per questo utilizzano la scena internazionale come piattaforma di riscatto. La candidatura al Nobel rafforza l’immagine di entrambi come leader capaci di coniugare forza e visione, sicurezza e prospettiva di pace.

L’Iran resta il punto di convergenza più forte. L’attacco congiunto di giugno ha dimostrato un livello di coordinamento operativo e di intelligence mai visto prima. Washington ha fornito tecnologia, logistica e capacità satellitare; Gerusalemme ha eseguito missioni chirurgiche con la consueta precisione chirurgica. Il messaggio è inequivocabile: chi minaccia l’equilibrio regionale deve sapere che il prezzo sarà altissimo, e che Israele e Stati Uniti sono pronti a farlo pagare in qualunque momento.

Rimane tuttavia la questione di Gaza. Più per motivi di percezione internazionale e politica interna che per convinzione strategica, Trump spinge per un cessate il fuoco di 60 giorni a ogni costo. Una pausa utile in termini diplomatici, ma che non chiede a Israele di impegnarsi verso una tregua definitiva. A Gerusalemme, però, questa proposta suscita perplessità legittime: il rischio concreto è che Hamas sfrutti la tregua per riorganizzarsi, rafforzarsi e vanificare i successi ottenuti finora sul campo.

Nonostante questa differenza tattica, Israele rimane il fulcro della politica estera americana in Medio Oriente. Non solo per motivi ideologici o elettorali – basti pensare al sostegno costante del mondo cristiano evangelico alle ragioni dello Stato ebraico – ma soprattutto per la profonda integrazione nei settori della difesa, della tecnologia e dell’intelligence. L’apporto dell’intelligence israeliana è da decenni cruciale per la sicurezza americana, mentre i sistemi d’arma statunitensi vengono perfezionati sul campo proprio grazie all’esperienza delle Forze di Difesa Israeliane. È un’alleanza che produce risultati concreti: deterrenza, sicurezza, e sviluppo reciproco.

Al di là del rapporto personale tra i due leader, anche il Congresso americano resta in larga parte favorevole a Israele. Tuttavia, si affaccia una nuova generazione di parlamentari, soprattutto tra le fila dei Democratici, spesso influenzata da narrazioni ideologiche terzomondiste e da una visione parziale della questione israelo-palestinese. In questo contesto, mentre l’amministrazione lavora su tre dossier fondamentali – tregua a Gaza, dialogo con Teheran e apertura verso l’Arabia Saudita – il rapporto privilegiato con Netanyahu si conferma un asset strategico. L’ipotesi, sollevata dal premier israeliano, di un possibile “trasferimento volontario” di civili gazawi in altri Paesi ha destato reazioni preoccupate da parte di ONG e osservatori internazionali, ma la Casa Bianca ha evitato commenti ufficiali, segno forse di un consenso tacito.

Per questo l’abbraccio – fisico e politico – tra Trump e Netanyahu è ben più di un gesto diplomatico. È la formalizzazione di una dottrina condivisa che unisce potenza, calcolo strategico e narrazione politica. Se porterà a una stabilità duratura o a nuovi scenari conflittuali è ancora presto per dirlo. Ma oggi, quella narrazione funziona. E in un Medio Oriente in continua evoluzione, Israele rimane l’alleato più solido e affidabile degli Stati Uniti e di tutto l’Occidente.

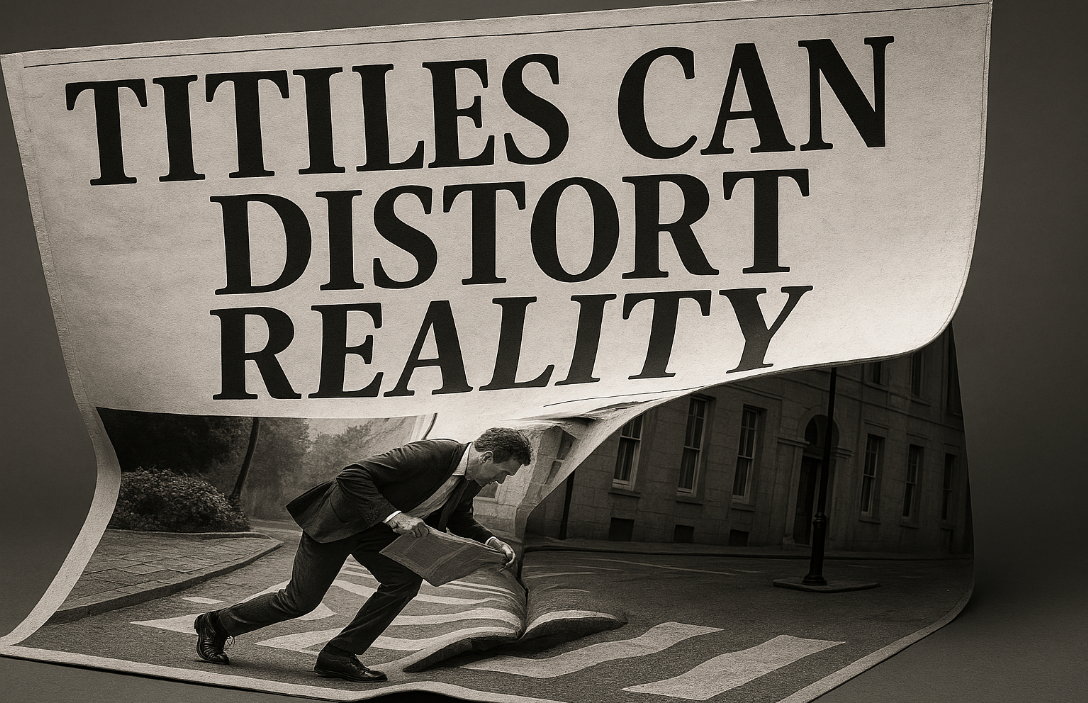

Israele torna nel cuore della Casa Bianca Israele torna nel cuore della Casa Bianca Israele torna nel cuore della Casa Bianca