La Turchia entra nel 2026 come una potenza irrequieta: è troppo grande per stare ferma e nello stesso tempo è troppo esposta per correre davvero. Recep Tayyip Erdogan governa ancora con l’istinto del giocatore che conosce il tavolo meglio degli altri, tant’è che alza la posta, sposta i pedoni e cambia tono a seconda del pubblico. Il punto è che oggi il pubblico è multiplo e sempre più nervoso: l’elettorato turco, l’apparato di sicurezza, i mercati, Washington, Mosca, il mondo arabo, Israele. Tenere insieme tutto, senza perdere nulla, è diventato più difficile e più costoso.

Sul fronte interno, la domanda non è se Erdogan controlli lo Stato, cosa per altro conclamata e difficilmente dubitabile. La domanda, semmai, è quanto gli costi mantenerlo compatto mentre l’economia chiede ossigeno e la società non vede un gran futuro davanti a sé. Dopo anni di politiche monetarie ostinate e spericolate, Ankara è stata costretta a cambiare musica introducendo tassi elevati e una forte stretta creditizia. L’inflazione si è raffreddata rispetto ai picchi, ma resta una tassa quotidiana sulla pazienza collettiva; il credito è infatti più caro mentre la crescita rallenta e il mito della prosperità permanente, che per un decennio ha fatto da collante politico, non regge più tanto. Erdogan ha ingoiato la medicina non per conversione, ma perché i conti, prima o poi, arrivano. E quando arrivano, esigono di essere pagati, in questo caso in termini di sempre minore consenso.

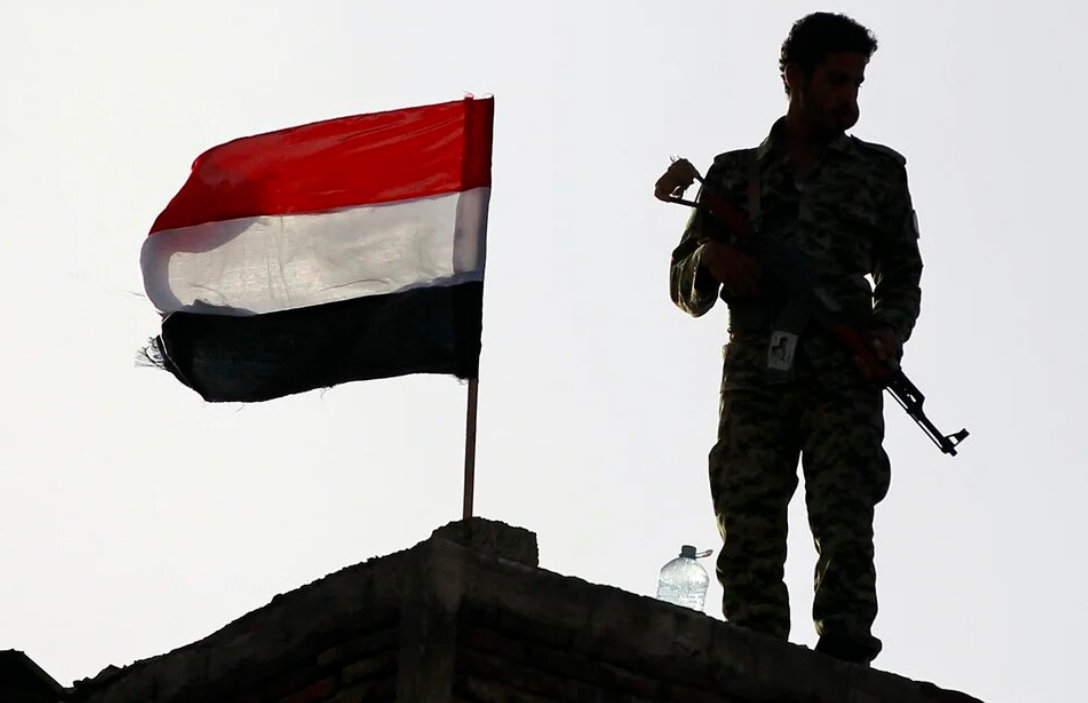

È qui che la politica estera torna a essere, per Erdogan, un modo per gestire anche la politica interna, facendone cioè una valvola di sfogo e un moltiplicatore di legittimazione. Non è una novità, ma nel clima attuale è diventata una vera e propria necessità. La Turchia di Erdogan non cerca soltanto influenza ma ambisce alla centralità. Vuole che ogni crisi, ogni corridoio energetico, ogni negoziato passi da Ankara o almeno ci debba fare i conti. È la vecchia ambizione neo-ottomana, depurata dai romantici e caricata di realismo. E quindi è un via vai di droni, basi, intelligence, accordi commerciali, pressione migratoria usata come leva, linguaggio identitario per mobilitare le piazze.

In Siria, ad esempio, la Turchia continua a comportarsi come se il confine fosse un sistema nervoso scoperto e ciò che si muove dall’altra parte viene percepito come minaccia diretta. Il bersaglio resta l’autonomia curda armata, letta come estensione del PKK, e l’obiettivo è impedirne la stabilizzazione. Questo produce un controllo per procura in alcune aree del nord siriano, fatto di milizie alleate e presenza militare turca, e alimenta una frammentazione che Ankara considera un male minore rispetto a un vicino consolidato e ostile.

Nel Mediterraneo e nel “grande” fronte marittimo, la Turchia insiste nel presentarsi come potenza di accesso grazie a energia, porti, rotte, influenza sulle sponde meridionali. Erdogan investe in proiezione e in contratti, dove l’Occidente appare più incerto e dove la competizione premia chi arriva con strumenti concreti, non con dichiarazioni. Questo significa la costruzione di una rete non banale di infrastrutture, droni, cooperazione militare, diplomazia economica. È una strategia che ha un senso, ma che aumenta l’attrito con partner e rivali allo stesso tempo.

In questo quadro, la frattura con Israele è diventata un elemento strutturale e non certo una parentesi emotiva. Dopo il 7 ottobre e la guerra a Gaza, Ankara ha spinto la relazione su un terreno di scontro politico, economico e simbolico con restrizioni commerciali, misure operative nei porti, una violenta retorica incendiaria. Ma bisogna stare attenti a non prendere tutto questo per teatro. Si tratta invece di atti che hanno trasformato la tensione in scelta di governo. Eppure la Turchia non rinuncia al suo marchio di fabbrica, e cioè la zona grigia. Erdogan urla in pubblico, ma lascia sempre spiragli tecnici. E fa questo non certo per moderazione quanto per calcolo. La realtà della sicurezza, dell’intelligence e degli interessi economici impone canali che non si possono bruciare del tutto.

La rottura con Israele ha almeno tre effetti, tutti pesanti. Il primo è regionale: Erdogan tenta di occupare lo spazio del leader morale del fronte pro-palestinese, contendendo influenza a capitali arabe più prudenti e all’Iran, che su Gaza e sul Levante vuole essere il regista, non il comprimario. Il secondo è interno: Gaza diventa un moltiplicatore emotivo che compatta la base nazional-islamista e mette l’opposizione in difficoltà, perché chi prova a discutere la postura di Ankara rischia di apparire “meno turco” o “meno solidale”. Il terzo è strategico: una relazione turco-israeliana deteriorata rende più instabile l’intero Levante e complica ogni architettura di contenimento dell’Iran e delle sue reti, proprio mentre la regione avrebbe bisogno, almeno in teoria, di linee chiare.

Il paradosso è che la Turchia non può permettersi davvero l’isolamento. È nella NATO, dipende dai mercati, vive di export, turismo e accesso ai capitali. Erdogan spinge e frena, minaccia e poi ricuce, alza la voce e poi fa i conti. La sua Turchia resta centrale, ma sempre meno prevedibile. E’ insomma un Paese che pretende di essere ponte ma spesso si comporta da diga. E in Medio Oriente, prima o poi, anche le dighe devono scegliere da che parte far passare l’acqua.

Il punto. Turchia, il doppio gioco di Erdogan

Turchia, il doppio gioco di Erdogan