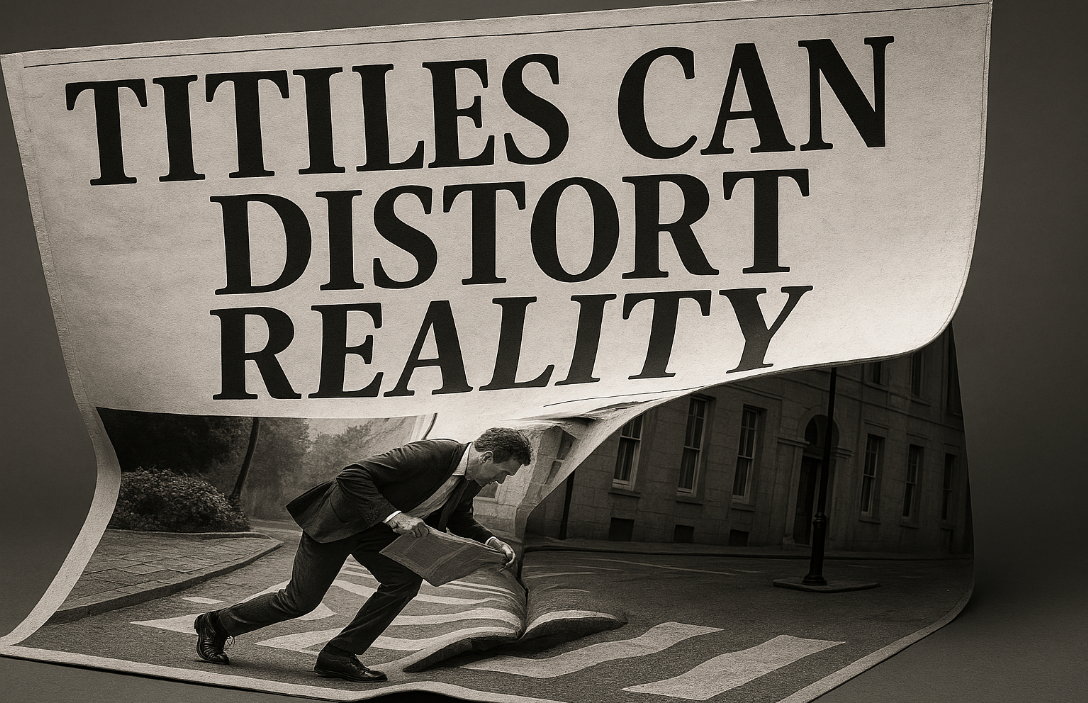

Chi non conosce Israele ne parla spesso. E non conoscendolo, parla di una nazione governata dall’estrema destra, orientata al suprematismo ebraico, segnata da un militarismo esasperato e da un “apartheid” che premia gli ebrei e discrimina ai limiti della segregazione i musulmani. Niente di più falso. Agli antipodi della realtà. In una settimana di incontri, briefing, visite e interviste in Israele, ecco cosa ho potuto vedere.

A raccontarmi il quadro geopolitico della regione è stato, al mio arrivo, Khaled Abu Toameh. Giornalista arabo, musulmano, cittadino israeliano. Orgoglioso di esserlo. Orgoglioso del suo lavoro – prima al Jerusalem Post, poi nei network americani – e orgoglioso di vivere a Gerusalemme, di pregare in moschea, di sostenere l’azione dell’esercito israeliano a Gaza.

Non esattamente il ritratto dell’“oppresso” che ama ripetere la propaganda europea.

Dopo averlo salutato, attraverso la Città Vecchia, divisa in quattro quartieri: armeno, greco-ortodosso, musulmano ed ebraico. Lì, la parte preponderante della prima capitale israeliana non è abitata da ebrei. Alla faccia del suprematismo.

E prima ancora di entrare nei vicoli del mercato, basta guardare ai numeri reali del Paese per capire quanto la narrativa dell’“apartheid” sia una costruzione ideologica senza appigli.

Su una popolazione complessiva di circa 9,8 milioni di abitanti, vivono in Israele tra 1,7 e 1,8 milioni di cittadini arabi, pari a poco più del 20% del totale. All’interno di questa componente, circa l’85–90% è composta da arabi musulmani, cioè 1,5–1,6 milioni di persone. Sono cittadini a pieno titolo: votano, eleggono rappresentanti alla Knesset, ricoprono incarichi pubblici, lavorano nella sanità, nell’istruzione, nelle forze di sicurezza.

Accanto ai musulmani convivono altre comunità storiche: gli arabi cristiani, circa 180.000 persone, e i drusi, circa 150.000, un gruppo etno-religioso con una identità distinta. A questi si aggiungono i circassi, piccolo ma radicato gruppo di origine caucasica, musulmano sunnita ma separato culturalmente dal mondo arabo, e una minuscola minoranza di maroniti aramaici, riconosciuti come comunità distinta negli ultimi anni.

Ma la complessità israeliana non si esaurisce nella componente araba. Anche la popolazione ebraica è un universo plurale: mizrahi provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente, ashkenaziti arrivati dall’Europa centro-orientale, etiopi giunti in varie ondate dagli anni ’80, russi e ucraini dell’ex Unione Sovietica, comunità yemenite, persiane, curde, azere. Ognuna di queste origini porta idiomi, cucine, tradizioni religiose e codici culturali distinti, che ancora oggi convivono nelle stesse città e persino negli stessi quartieri.

A tutto questo si aggiunge la pluralità dei mondi religiosi e sociali: laici, tradizionalisti, ortodossi moderni, riformati, conservatori, haredim ultraortodossi, ognuno con propri modelli educativi e stili di vita. Una galassia che convive con comunità LGBTQ+, artisti, imprenditori high-tech, immigrati recenti e famiglie di nuova generazione. La Start-up nation è una scale-up society.

Israele non è dunque un “crogiolo” uniforme, ma un mosaico vivo e stratificato: identità che si affiancano, talvolta si scontrano, spesso si intrecciano, e che nel complesso definiscono la natura profonda del Paese. Un laboratorio sociale in continua evoluzione, dove l’incrocio di culture ed etnie non è un dettaglio: è la chiave per capire tutto il resto.

Lo tocco con mano, proseguendo il mio percorso.

Nel mercato della Città Vecchia, nel quartiere cristiano, entro in un gazebo che espone magliette e cappelli dell’IDF. Chiedo al venditore – che parla inglese ed ebraico – quanto costano. Una parte del ricavato va ai soldati al fronte. Mentre pago, sento una radio salmodiare in arabo e chiedo cosa ascolta.

«Versetti del Corano», mi risponde. Raccoglie fondi per i soldati impegnati a Gaza mentre prega Allah. Nella zona cristiana di Gerusalemme.

Benvenuti in Israele: un mosaico di tessere sovrapposte, un prisma dai mille colori. L’esatto opposto della caricatura che qualche professionista della disinformazione ama dipingere.

Il giorno dopo visito la diplomazia israeliana. Se c’è un luogo dove cercare “la longa mano del suprematismo ebraico”, dovrebbe essere qui. Il controllo all’ingresso è affidato a una guardia dall’accento russo e a un’addetta ai passaporti dalla pelle nera.

Non è un gran inizio per la narrativa dell’apartheid.

Poi entro. E a ricevermi, nel cuore del Ministero degli Esteri, c’è Jonathan Zadka: alto dirigente del governo israeliano, arabo musulmano.

Porca miseria, direbbe qualcuno.

Il giorno dopo, al confine con Gaza mi attende un beduino, anch’egli musulmano, in uniforme della polizia israeliana. Mi porta su un’altura e indica il varco da cui Hamas è penetrata il 7 ottobre 2023: «Da lì sono entrate quelle bestie», mi dice.

Lui, “musulmano dentro la macchina dell’oppressore”. Anche questa narrazione è finita.

A pochi chilometri incontro una sopravvissuta del massacro del Nova Festival: una ragazza etiope, trentenne, elegante, composta. Mi racconta la sua storia con una lucidità che ti lacera.

Aspettavo il “suprematista bianco sionista”. Ho trovato una giovane africana che parla di libertà, di paura e di resilienza. Una ragazza nera che ha scelto Israele e che non vuole lasciare Sderot, malgrado le facciano paura quelli di Hamas, così vicini.

Dopo aver ascoltato con il cuore in gola la coraggiosa Mazal Tozazo, cerco un ristorante “tipico”. Me ne indicano due: un marocchino e un tempio dei tacos. Scelgo il primo. Mi accoglie Omar: «Qui siamo musulmani, ci dispiace ma niente vino o birra, non serviamo alcol». Fingo accondiscendenza con un’alzata di spalle. Dodici piattini di antipasto, profumi del Maghreb, cous-cous alla menta e sapori che raccontano una storia diversa da qualunque propaganda.

Verso nord, il giorno seguente, il mio viaggio entra nelle terre martoriate dai missili di Hezbollah. Quasi diecimila in un anno. Tutti piovuti sui civili, all’insaputa degli indignati speciali di casa nostra. Incontro i genitori della piccola Alma, uccisa mentre giocava a calcio in un campetto. La madre è sudamericana, il padre druso. Il villaggio – Majdal Shams – non è popolato da ebrei. Le insegne sono solo in arabo, come vuole la legge da queste parti. La bambina è stata uccisa a cento metri dalla moschea del paesino.

Per Hezbollah, uccidere un musulmano, un druso o un cristiano non fa alcuna differenza. Se sei dentro i confini di Israele, sei un bersaglio.

Ma l’apartheid, l’apartheid dov’è? Dove la nascondono? Almeno una prova dovrò trovarla.

Vado a Tefen, al centro studi strategici. Mi accoglie una ricercatrice: Orna Levornik, rifugiata russa, Ph.D. all’Università di Haifa. Con il suo accento slavo mi spiega come Israele si stia difendendo, con Iron Dome, dai razzi provenienti dal Libano e dalla Siria, puntati deliberatamente su obiettivi civili.

Niente “razza superiore”, nemmeno qui. Solo competenze, studio, dedizione di nuovi migranti.

Riprendo il viaggio. Un villaggio druso mi offre un home restaurant: polpette e riso, babaganoush, foglie di vite. Odori greci, turchi, libanesi. A terra tappeti di preghiera.

Poco più avanti, l’autostrada sfiora i villaggi dei beduini, dei circassi, dei samaritani: trecento famiglie, per questi ultimi, che si considerano i progenitori degli ebrei, non fanno servizio militare e non perdono occasione per ricordare agli “ebrei moderni” di essere arrivati molto prima di loro.

La sera, di ritorno a Tel Aviv, la scena è ancora più eloquente. La moschea accanto al mio albergo brulica di fedeli. Il mercatino offre spezie che potrebbero essere a Marrakesh o al Cairo. I negozi vendono mani di Fatima e croci cristiane. I locali sono un miscuglio di asiatici, americani, europei, nordafricani. C’è chi vende hashish, chi fuma narghilè, chi guarda le danzatrici del ventre. E chi vende, nei ristoranti italiani, prosciutto di Parma “alla faccia della kasherut”, o escargot come a Parigi.

Israele è un caleidoscopio, non una fortezza etnica.

Un Paese dove convivono — con inevitabili tensioni, certo — ebrei, musulmani, cristiani, drusi, circassi, samaritani, africani, russi, americani, europei.

Un Paese dove la complessità è la norma, non l’eccezione.

Ecco la verità che chi parla di “apartheid” non vuole vedere:

in Israele ognuno può riconoscere un pezzo di sé. Ciascuno deve fare i conti con l’altro, con gli altri. In scala esponenziale rispetto a quanto facciamo in Italia. Quel che non c’è, e che davvero chi va in Israele non trova, è quella pulizia etnica di cui gli antisemiti parlano tanto. Forse perché la sognano con malcelata nostalgia.

Il mosaico che smentisce la menzogna

Il mosaico che smentisce la menzogna