Dopo il massacro perpetrato da Hamas in Israele il 7 ottobre 2023, il Segretario generale dell’ONU, António Guterres, affermò che quell’evento «non è avvenuto nel vuoto». La formula ha suscitato clamore. In parte, il senso di quell’osservazione è corretto: la violenza antiebraica nella regione non è un fenomeno episodico, né recente. Ma il «contesto» non è un attenuante: è una memoria storica che obbliga alla lucidità.

Le aggressioni contro gli ebrei nella Terra d’Israele hanno una lunga genealogia. Un passaggio cruciale si colloca il 22 marzo 1928, quando in Egitto prende forma il movimento dei Fratelli Musulmani, destinato a influenzare l’intero Medio Oriente. Pochi mesi più tardi, nell’agosto 1929, esplode un’ondata di pogrom: a Hebron, comunità ebraica antichissima di circa 600 anime, si consuma un massacro con decine di vittime — uomini, donne, anziani e bambini — e centinaia di feriti; seguono saccheggi e stupri. L’amministrazione del Mandato britannico evacua d’urgenza gli ebrei, dichiarando implicitamente la propria incapacità a garantirne l’incolumità. Una settimana dopo, sempre nell’agosto 1929, a Safed in Alta Galilea si ripete uno scenario simile, con ulteriori uccisioni e ferimenti.

La spirale prosegue: tra il 1936 e il 1939 infuria la grande rivolta araba in Palestina. Il bilancio è drammatico: centinaia di ebrei uccisi e migliaia di feriti; anche i britannici contano numerose vittime. La repressione e il conflitto interpalestinese producono a loro volta centinaia di morti tra gli arabi, compresi quelli accusati di «tradimento». Nelle stesse ore in cui l’Europa scivola verso la catastrofe, Londra restringe l’immigrazione ebraica nella Palestina mandataria: una scelta che, con il senno di poi, privò molti profughi di una via di fuga dalla persecuzione nazista. Nel 1938, a Tiberiade — città a maggioranza ebraica — un attacco notturno provoca numerose vittime, soprattutto donne e bambini; viene assassinato anche il sindaco, erede di una famiglia radicata in loco dal Settecento.

Non è casuale che i massacri colpiscano proprio Hebron, Safed e Tiberiade, tre delle quattro città sante dell’ebraismo insieme a Gerusalemme (dove, per lunghi periodi, la popolazione ebraica è stata maggioritaria). La scelta dei bersagli ha un’evidente valenza simbolica: ferire il cuore religioso e identitario dell’ebraismo nella sua terra.

La furia non resta confinata alla Palestina storica. Nel giugno 1941, a Baghdad, prende corpo il Farhud: un pogrom di inaudita violenza contro gli ebrei iracheni, con centinaia di morti e migliaia di feriti e saccheggi. Anche qui, si intrecciano incitamento ideologico, propaganda e crisi politica, in un paradigma che ritornerà più volte nel Novecento mediorientale.

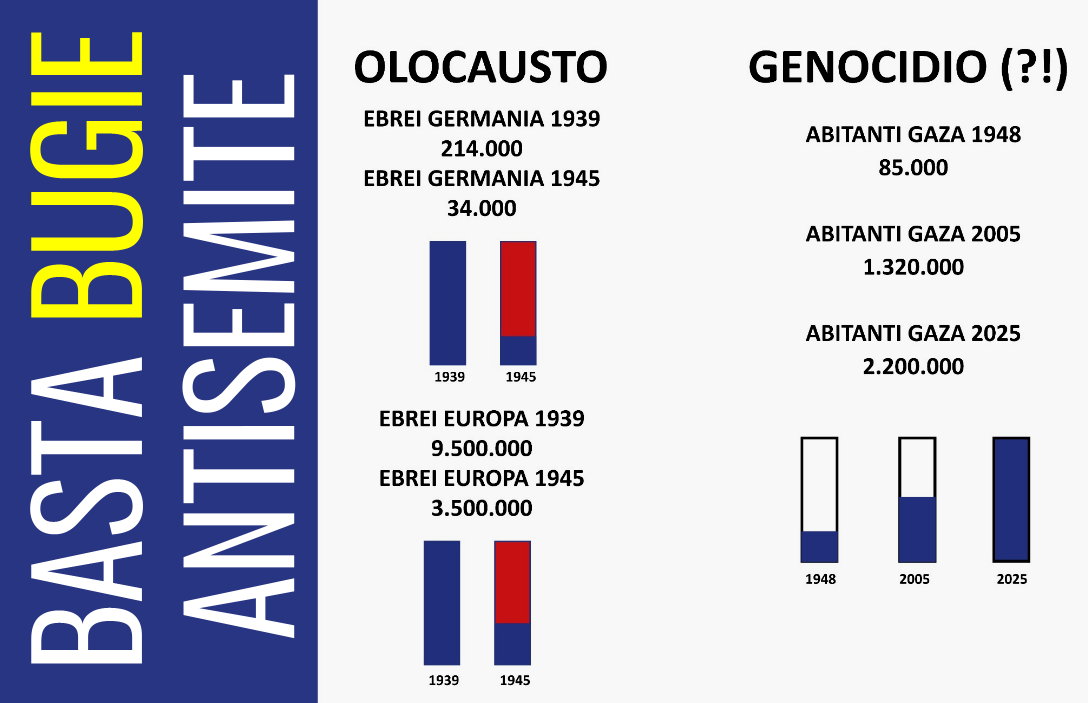

Tutto ciò non relativizza il 7 ottobre 2023: lo colloca, piuttosto, in una linea di lungo periodo in cui l’antisemitismo politico e religioso, l’uso sistematico del terrore contro civili e l’attacco deliberato a luoghi e comunità simboliche si ripresentano con costanza. Se dunque «non è avvenuto nel vuoto», non è perché vi sia un qualche alibi storico, ma perché esiste una trama di odio e di violenza che attraversa il secolo scorso e giunge fino a oggi. Comprenderla è condizione per contrastarla. E per non confondere il contesto con la giustificazione.

«Il 7 ottobre non è nato nel vuoto». Un contesto storico che molti fingono di non vedere

«Il 7 ottobre non è nato nel vuoto». Un contesto storico che molti fingono di non vedere