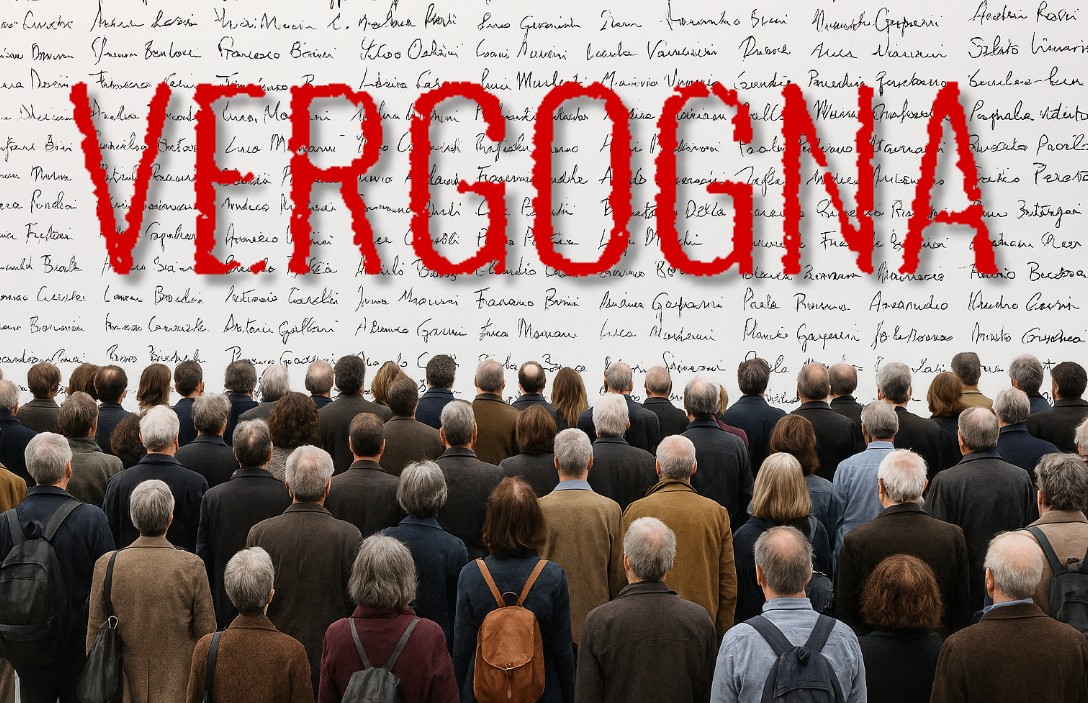

Per quasi due anni, ogni sabato, le piazze di Israele si sono riempite di volti tesi e di occhi che non avevano più lacrime eppure continuavano a piangere. Più che proteste o raduni politici, erano veglie della coscienza. Madri, padri, fratelli, amici: uomini e donne che per settecento giorni hanno portato cartelli con i nomi degli ostaggi, fotografie consunte, fiori appassiti e una domanda che non smetteva di bruciare: dov’è mio figlio, dov’è mia sorella, dov’è il mio amico? Che fine ha fatto la mia amica? È vivo? È morto?

In quei mesi avevano imparato a convivere con frustrazione e paura. Ogni sabato si portavano dietro la fatica della settimana, la disperazione e la rabbia di chi non vuole odiare ma nemmeno può dimenticare. Molti avevano un parente o un amico che combatteva a Gaza: qualcuno non è tornato, altri sono tornati ma segnati per sempre. Vivevano in una sospensione con i tratti dell’incubo: un presente che non passava mai e un futuro che non osava mostrare la sua ombra. Eppure, ogni sabato tornavano lì, davanti al Museo di Tel Aviv, davanti alla sede del governo, lungo le strade di un Paese che li guardava con rispetto, dolore e un senso di impotenza condivisa.

Non chiedevano vendetta. Chiedevano vita. Chiedevano che i loro cari tornassero a casa, che le trattative non restassero titoli di giornale, che il mondo smettesse di trasformare la tragedia in dibattito televisivo. Hanno gridato, cantato, pregato. Hanno ascoltato notizie e poi silenzi. Hanno visto il mondo occidentale voltarsi altrove, pronto ad accusare Israele di essersi “difeso troppo”, come se la sopravvivenza di un popolo potesse essere misurata a colpi di hashtag.

In quei sabati c’era la parte più nobile del Paese: quella che non aveva rinunciato alla speranza. C’era chi aveva perso tutto eppure portava una candela accesa; chi non credeva più ma continuava a recitare i nomi degli ostaggi come fossero preghiere; chi restava in silenzio accanto agli altri perché non c’erano più parole e la presenza bastava. Un’umanità che non cercava consenso, solo giustizia.

Mentre in alcuni campus occidentali si costruivano tribunali morali contro Israele e si marciava dietro bandiere che inneggiavano alla cancellazione di uno Stato, in quelle piazze prendeva forma un’altra resistenza: silenziosa, ostinata, disperatamente umana. Non era la rabbia a muoverli, ma la fedeltà alla vita. Non era odio, era memoria attiva: un modo per tenere acceso ciò che il terrore aveva tentato di spegnere. Ogni sabato diventava un atto di identità collettiva, una dichiarazione di esistenza: siamo vivi, nonostante tutto, e non vi dimenticheremo.

Ora che gli ostaggi sono tornati e la guerra è finita, quelle piazze si sono svuotate, ma non si sono spente. Resta l’eco delle voci, delle mani intrecciate, delle fotografie alzate al cielo. Resta la consapevolezza che Israele, anche nel suo dolore più profondo, non si è arreso. Forse non torneranno a radunarsi ogni sabato, ma ognuno porterà dentro di sé il ritmo di quei giorni: la memoria condivisa di un Paese che ha scelto la speranza quando il mondo offriva cinismo, disprezzo e derisione.

E quando qualcuno chiederà come abbia fatto Israele a resistere a tanto odio, basterà ricordare quei sabati: piazze piene di lacrime e coraggio; madri, padri, sorelle e fratelli, amici e amiche che non hanno smesso di credere nella vita, anche quando la vita sembrava averli abbandonati. In quei sabati si è retto in piedi un popolo intero. E forse anche un pezzo della nostra umanità.

I sabati del dolore

I sabati del dolore