In tasca hanno il tesserino dell’Onu e un titolo accademico in “studi critici” o “diritto internazionale” preso in qualche prestigiosa università generosamente sovvenzionata dalle peggiori dittature del pianeta. È il “relatore speciale”: gli «Albanesi» del Palazzo di Vetro.

Il primo della serie appare nei giorni della Rivoluzione iraniana del 1979 ed è tra gli utili idioti dell’ayatollah Khomeini. Dopo aver incontrato a Parigi il futuro tiranno, un professore di Princeton, Richard Falk, firma sul New York Times un editoriale che lo esalta come modello per il Terzo mondo. «Credo che una delle eredità di Khomeini sia stata quella di dare priorità assoluta alla lotta palestinese». Questo sostenitore dell’Iran e della “lotta palestinese” — al punto da paragonare Hamas ai partigiani della Seconda guerra mondiale — sarà per sei anni relatore speciale dell’Onu sui diritti umani in Palestina (Israele è l’unico Paese, ovviamente, ad avere un relatore speciale permanente dedicato a indagare su di esso). Anche la moglie di Falk, l’avvocata turca Hilal Elver, professoressa all’Università della California, è stata relatrice speciale Onu per il diritto al cibo.

Il terzomondismo (tendenza familista) è diventato una narrazione dominante e pervasiva, infiltrata in agenzie Onu e corti internazionali attraverso risoluzioni e documenti partoriti da mandati architettati da un “gruppo consultivo” di cinque ambasciatori — uno per ciascun gruppo regionale — che pesa moltissimo nella selezione dei relatori speciali. Il personale “professionale” delle Nazioni Unite riflette l’indottrinamento postcoloniale che ha travolto accademia, media e dibattito pubblico. Quasi tutti i nominati sono accademici-attivisti cresciuti in campi di studi radicali dove Israele è un’entità colonialista, imperialista e razzista. Ha anche un’etichetta: “Third World Approaches to International Law”, avviata nel 1996 alla Harvard Law School (con relativa rivista). In pratica, diritto internazionale imbottito di Edward Said e Frantz Fanon.

Francesca Albanese, star del nuovo progressismo, esce da una delle culle di questi “studi critici”: la School of Oriental and African Studies (Soas) dell’Università di Londra. L’8 ottobre 2023, le associazioni palestinesi della Soas hanno celebrato sui social l’attacco di Hamas: una «lotta eroica» di «martiri» contro «coloni fascisti e criminali».

La relatrice speciale Onu sul razzismo, Tendayi Achiume, insegna all’Università della California e ha fatto campagna per sanzioni contro Israele. Molte di queste università sono tra i principali beneficiari delle donazioni del Qatar: dai milioni a Georgetown ai 295 milioni alla Columbia, oltre alle erogazioni della Cina. Nel 2015 il Qatar dona venti milioni alla School of International and Public Affairs della Columbia.

L’ex funzionaria dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani Agnès Callamard — oggi segretaria generale di Amnesty International, storica ong premio Nobel per la pace 1977 trasformata in un processo permanente contro Israele — da relatrice Onu definì «illegale» l’uccisione di Qassem Suleimani, architetto del terrorismo iraniano. A due anni dal 7 ottobre, Amnesty deve ancora pubblicare un rapporto organico sui crimini di Hamas.

A capo della Commissione indipendente d’inchiesta Onu sui Territori palestinesi e Gerusalemme Est c’è Navi Pillay, «eminente giurista» sudafricana che nel 2020 ha firmato una petizione per sanzioni contro «l’Israele dell’apartheid» ed è stata protagonista della famigerata conferenza di Durban. Il predecessore di Falk fu un altro sudafricano, John Dugard, ossessionato da Israele. Un collega di commissione di Pillay è l’indiano Miloon Kothari (anche lui passato per la Columbia), quello del «siamo sconfortati dai social controllati in gran parte dalla lobby ebraica». Pentito a posteriori, Kothari si è detto contrario persino all’adesione di Israele all’Onu. Terzo membro, l’australiano Chris Sidoti, docente nel Paese oggi tra i più ostili allo Stato ebraico. Intanto, a L’Aia, procede la causa contro Israele promossa in ambito Onu.

Capitolo folklore. «Fuck him»: così Tlaleng Mofokeng, relatrice speciale sul diritto alla salute (Georgetown in curriculum), a proposito di Benjamin Netanyahu. Balakrishnan Rajagopal, relatore sul diritto all’alloggio, insegna alla Harvard Law School. Irene Khan, relatrice sulla libertà di opinione, già segretaria di Amnesty, definì Guantanamo «il Gulag del nostro tempo». Alfred De Zayas, ex esperto Onu per la «promozione di un ordine democratico ed equo» — formula orwelliana come la «democrazia popolare» di memoria sovietica — in missione in Venezuela negò l’esistenza di una crisi umanitaria. Poi prese cattedra alla Scuola di diplomazia di Ginevra e chiese l’espulsione di Israele dall’Onu.

Il relatore speciale sul diritto al cibo, Olivier De Schutter, indagò la fame in… Canada. Opinioni poco sorprendenti se si considera che Cuba sponsorizzò il suo «mandato indipendente». Professore anche alla Columbia, De Schutter raccolse il testimone dal sociologo svizzero Jean Ziegler, promotore del «Premio per i diritti umani Muammar Gheddafi» (consegnato al suo amico Roger Garaudy, filosofo negazionista e filoiraniano, e a Louis Farrakhan, leader della Nation of Islam).

Ziegler comincia all’Onu negli anni Sessanta come inviato in Congo. Le cronache lo immortalano in pose guerresche: nel 1976 brandisce un kalashnikov coi miliziani del Fronte di liberazione eritreo; tre anni dopo è su un carro armato americano ad Hanoi. Deputato socialdemocratico svizzero, negli anni Settanta e Ottanta scrive opuscoli terzomondisti. Ammiratore di Castro e del sandinismo, dopo il Muro decide che l’argine alla «barbarie capitalista» non è più il socialismo ma la «globalizzazione della giustizia». Nel 2002 fa visita a Saddam Hussein e nel 2006 — alla vigilia della guerra in Libano — dichiara di «rifiutarsi di considerare Hezbollah un’organizzazione terroristica», definendola «movimento di resistenza nazionale».

L’Express racconta il viaggio di Michelle Bachelet di sei giorni in Cina — prima visita di un Alto commissario Onu ai diritti umani — nella regione dove gli uiguri subiscono una repressione culturale e demografica spaventosa: «Senza arrivare a paragonarla a quella di Édouard Daladier in Urss nell’estate del 1933, quando vide in Ucraina “un giardino in piena produzione” mentre la popolazione moriva di fame, la visita nello Xinjiang si trasforma in polemica». Il New York Times spiega come il regime cinese abbia usato quella missione per la propaganda. A Cuba, nel 2018, la Bachelet è criticata dagli attivisti per aver incontrato Raúl Castro ignorando l’opposizione pacifica: la blogger Yoani Sánchez parla di «nostalgia ideologica» che offusca il suo sguardo, ricordando che dalla Bachelet «non è mai arrivata una condanna della repressione politica condotta sistematicamente da Raúl Castro, neppure quando le vittime sono donne». Alla morte di Fidel Castro, la Bachelet — che voleva mandare in Italia ispettori Onu per “indagare sul razzismo” — lo definì «un leader per la dignità e la giustizia sociale a Cuba e in America Latina». Alla morte di Hugo Chávez lo ricordò come un «grande amico», lodandolo «per aver sradicato la povertà, generato una vita migliore per tutti e per il suo profondo amore per l’America Latina».

Stesso circuito, stessi atenei trasformati in centri di indottrinamento: si entra all’Onu da “relatore speciale”, si passa a guidare ong dai budget milionari e, a volte, si torna in cattedra alla Columbia. Come Fionnuala Ní Aoláin, relatrice speciale Onu per la promozione dei diritti umani e docente della Columbia.

Ross Douthat, sul New York Times, spiega cos’è diventata la Columbia: «Nelle letture del XX secolo del curriculum di Core, l’era dei totalitarismi semplicemente svanisce, lasciando la decolonizzazione come unico grande dramma politico del recente passato. Non c’è Orwell, né Solženicyn; si assegnano saggi di Hannah Arendt sulla guerra del Vietnam e sulle proteste studentesche in America, ma non Le origini del totalitarismo o Eichmann a Gerusalemme. Il conservatorismo è naturalmente vietato. Il cambiamento climatico incombe su tutto, ma ci si aspetta che l’attivismo ambientalista si fonda con l’azione anticoloniale e antirazzista. Israele diventa il capro espiatorio dei peccati dei defunti imperi europei».

Nel 2017 gli studenti della Soas — dove ha studiato anche Francesca Albanese — chiedono di togliere Platone, Kant, Aristotele e Socrate dal curriculum. Colpa grave: essere «uomini bianchi» e «coloniali». «They Kant be serious», titola il Daily Mail su quell’università che vuole proibire il filosofo tedesco. Facevano sul serio. Gli accademici della Soas mettono da parte i classici in nome della “decolonizzazione”, sbarazzandosi degli «uomini bianchi morti» in un nuovo toolkit per scuole e atenei prodotto dalla stessa Soas. Al loro posto, una femminista indo-americana, una teorica nigeriana del genere, un’esperta zen giapponese. Intanto, nel campus, spunta la “zona libera da Israele”.

Se lo Stato ebraico non esistesse, molte strutture dell’Onu e non poche università non saprebbero più su chi relazionare, né chi attaccare.

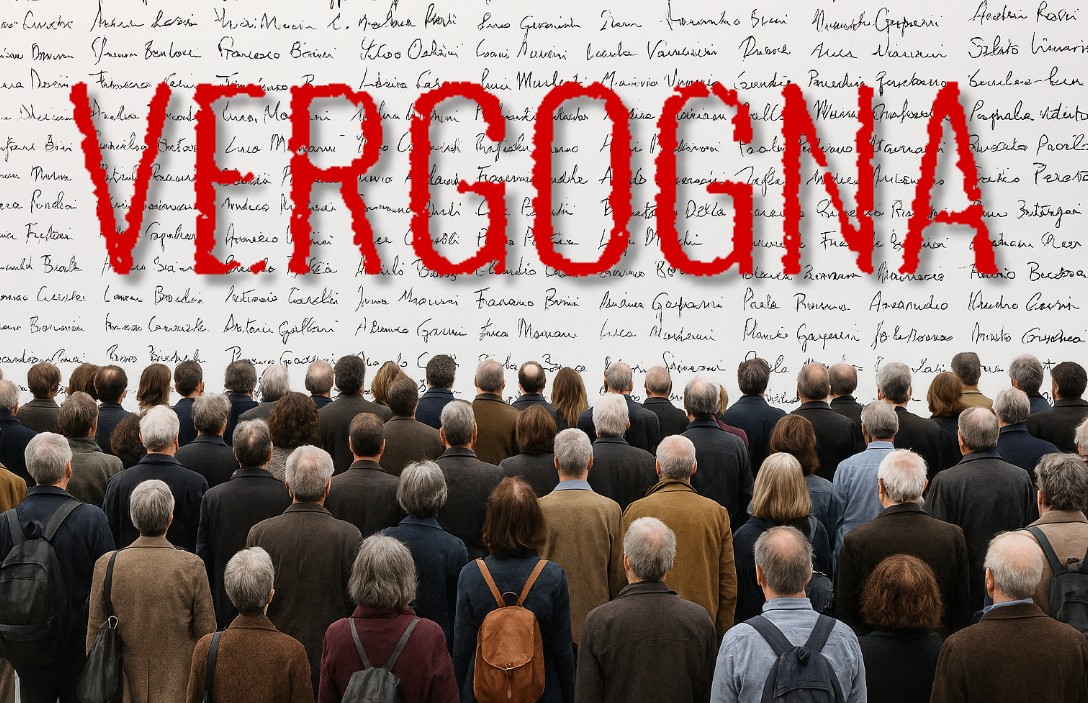

I “relatori speciali” e la fabbrica del pregiudizio

I “relatori speciali” e la fabbrica del pregiudizio