La guerra cognitiva è la forma più insidiosa del conflitto contemporaneo: non mira a distruggere territori o eserciti, ma a manipolare le coscienze. È un attacco silenzioso che sfrutta le libertà delle democrazie per inoculare sfiducia, divisione e caos. Le autocrazie hanno un vantaggio asimmetrico: possono censurare al loro interno e diffondere propaganda all’esterno, mentre le democrazie non possono replicare con le stesse armi senza tradire se stesse. Russia, Cina, Iran, movimenti islamisti e attori ibridi non agiscono sempre in accordo, ma operando in parallelo indeboliscono i sistemi liberali, corrosi dall’interno senza sparare un colpo.

In questo scenario l’Italia è un obiettivo primario. Ottava economia mondiale e tra i Paesi più visitati al mondo, l’Italia è un “Paese-influencer”: ciò che si dice e si scrive qui risuona a livello globale. Conquistare la narrazione italiana equivale a ottenere un megafono planetario. A questo si somma il ruolo cruciale dell’Italia dentro l’Unione Europea, che la rende un asset strategico per chiunque voglia condizionare gli equilibri del continente. La guerra cognitiva cerca di insinuarsi non tanto nei vertici governativi, quanto nel corpo sociale, nelle fratture della maggioranza e nelle vulnerabilità dei decisori pubblici.

La storia dei movimenti di massa italiani conferma questa esposizione: dal fascismo al più grande Partito comunista dell’Occidente, dal cattolicesimo politico al berlusconismo, l’Italia è stata un laboratorio di modelli politici radicali e ibridi. Tangentopoli ha minato il senso di responsabilità individuale, e il Movimento Cinque Stelle ha trasformato l’antipolitica in paradigma. Dopo il Covid, filoni filoputinisti e manifestazioni pro-Hamas hanno dimostrato la permeabilità della società italiana, dove empatia e fragilità collettiva possono essere sfruttate come leve di destabilizzazione.

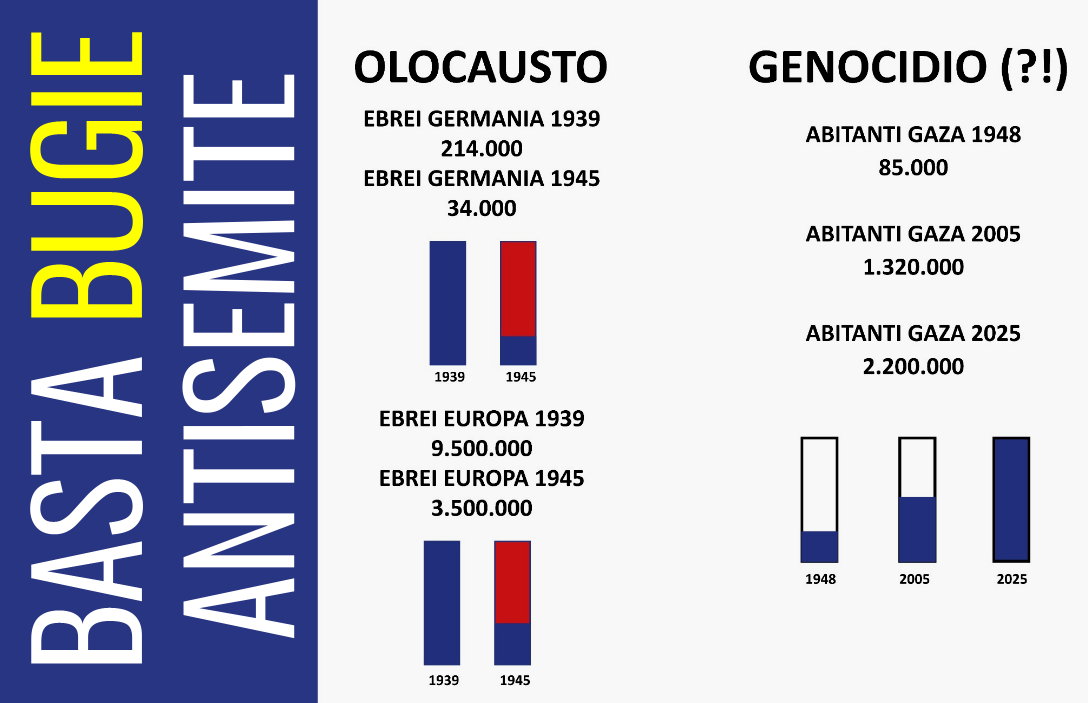

Tra gli strumenti più potenti della guerra cognitiva c’è l’antisemitismo. Non è un odio come gli altri: è antico, adattabile e trasversale. Funziona come un reagente che in contesti diversi produce sempre lo stesso risultato: divisione e delegittimazione. L’antisemitismo colpisce la promessa europea del “mai più”, si reinventa continuamente – dal complottismo giudaico-massonico all’odio jihadista, fino all’antisionismo che nega a Israele il diritto di esistere – e trova terreno comune fra estremi opposti.

Un episodio emblematico è avvenuto durante la pandemia: 8.000 profili “in sonno”, attivi su Facebook e TikTok, hanno guadagnato fiducia parlando di calcio, cucina o turismo. Dal 7 ottobre 2023, all’unisono, hanno iniziato a diffondere contenuti antisemiti, trasformandosi in un cavallo di Troia digitale. La propaganda sul “pericolo sionista” e sui “crimini di Israele” è entrata così nelle case italiane con la veste di una voce amica. È il segno di una strategia sofisticata: usare l’odio antiebraico non solo per colpire gli ebrei, ma per minare la fiducia nello Stato, indebolire le alleanze e incrinare la coesione sociale.

Negli ultimi anni questo meccanismo si è moltiplicato sulle piattaforme digitali, soprattutto su TikTok, che già nel 2021 ospitava un’ondata crescente di contenuti antisemiti. Ogni crisi, dalla pandemia alla guerra di Gaza, ha rilanciato questi schemi. L’antisemitismo diventa così la chiave di volta della guerra cognitiva: un catalizzatore che trasforma la libertà d’espressione in libertà di odio, una miccia che incendia il dibattito pubblico spostandolo dalla logica democratica a quella tribale.

Il quadro è inquietante, ma non irreversibile. Per vincere la guerra cognitiva non serve imitare le autocrazie: occorre rafforzare i punti di forza delle democrazie. Prima di tutto riconoscere la minaccia e chiamarla con il suo nome, senza liquidarla come rumore di fondo. Poi costruire resilienza cognitiva: scuole e università devono insegnare a distinguere fatti da opinioni, a riconoscere bias e manipolazioni. I media devono recuperare credibilità, rinunciando a titoli gridati o notizie non verificate che diventano armi nelle mani degli avversari. Le piattaforme digitali vanno rese responsabili delle conseguenze dei propri algoritmi: non censura, ma trasparenza.

Infine, la politica deve raccontare l’Italia per ciò che è: una potenza civile e affidabile, un Paese empatico ma capace di verità. Difendere le minoranze, garantire legalità, proteggere i cittadini ebrei come barometro della democrazia: questi non sono optional, ma atti fondativi della nostra identità.

La guerra cognitiva vuole convincerci che la verità non esiste e che la democrazia è debolezza. Possiamo e dobbiamo smentirla, dimostrando che la verità è difendibile, che la fiducia è il cemento della convivenza e che la democrazia è resiliente. L’Italia, più di altri Paesi, è al centro di questa battaglia. Da come saprà affrontarla dipenderà non solo il suo futuro, ma quello dell’intero Occidente.

Guerra cognitiva: Italia nel mirino e la sfida alla democrazia liberale

Guerra cognitiva: Italia nel mirino e la sfida alla democrazia liberale