La diplomazia è fatta di verbi scelti con cura. Quando gli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, ora soprannominati malignamente (ma nemmeno tanto) ‘Bibisitter’ ovverossia le ‘curatrici’ del primo ministro israeliano arruolate da quello americano, hanno detto a Benjamin Netanyahu “non fare nulla che possa mettere a repentaglio la seconda fase dell’accordo”, non stavano solo raccomandando prudenza: stavano tracciando un confine di comando. Il messaggio era limpido: Israele può difendersi, ma solo fino al punto in cui la Casa Bianca lo consente.

L’incontro a Gerusalemme, avvenuto ieri, ha segnato un passaggio cruciale nella crisi di Gaza. Gli americani vogliono tenere in vita il cessate il fuoco, pur sapendo che Hamas lo ha già violato più volte. Netanyahu, affiancato dal ministro Ron Dermer, ha ribadito che Israele resta fedele all’accordo, ma ha accusato Hamas di mentire sui rapiti e di trattenere i corpi per scopi interni, di propaganda e potere. La differenza di tono dice molto più dei comunicati: Washington vuole congelare, Gerusalemme teme di marcire nell’attesa.

Trump, da parte sua, ha scelto un linguaggio da padrone di scena: “Se glielo permetto, Israele può tornare a Gaza in due minuti”. L’uso di quel verbo – permettere – rivela la gerarchia implicita nel rapporto. Israele combatte, ma è Trump che decide quando, quanto e come. L’alleato si trasforma in arbitro, e la sovranità diventa condizionale.

Dietro le quinte, i negoziatori americani cercano di salvare il fragile equilibrio che dovrebbe aprire la “seconda fase” dell’intesa: il rilascio dei civili ancora prigionieri e la stabilizzazione temporanea della Striscia. Ma il tempo lavora contro tutti. Le informazioni raccolte dal Mossad e dall’intelligence militare indicano che Hamas conosce la posizione dei corpi e ne controlla la restituzione con una logica di scambio: ogni gesto umanitario è barattato con vantaggi politici.

Il ritorno di una bara alla Croce Rossa, presentato ieri come segnale di “distensione”, è in realtà una mossa calcolata per riaccreditarsi come interlocutore. Un cinismo che gli israeliani conoscono bene, e che spiega la diffidenza del governo verso ogni tregua troppo lunga.

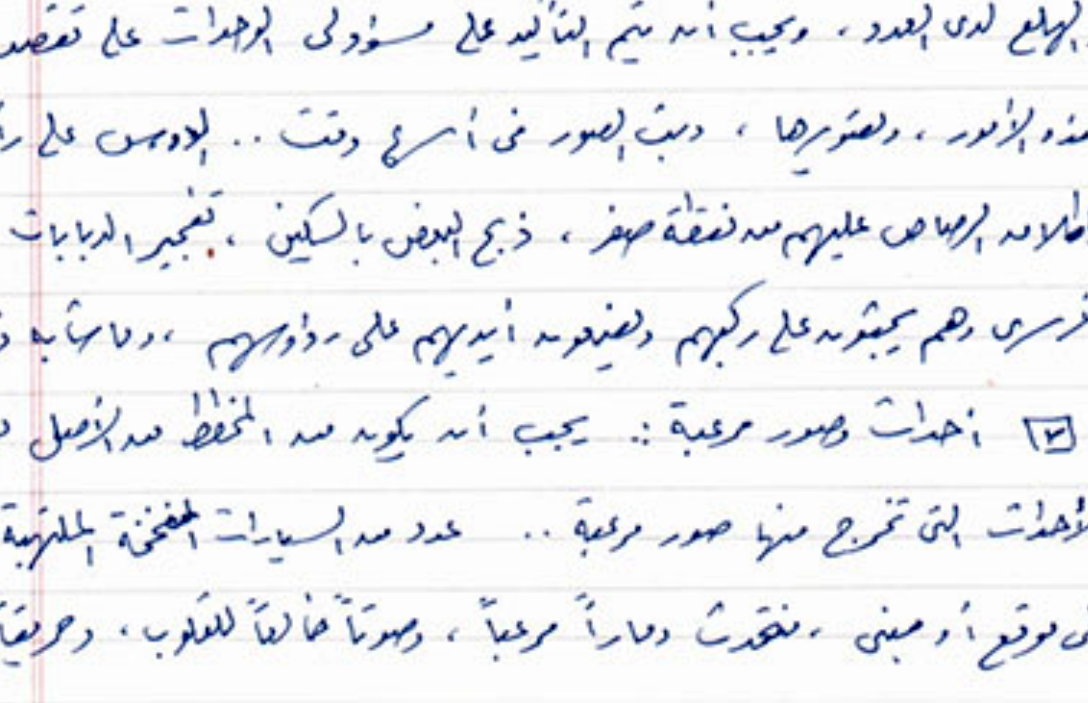

Sul piano simbolico, l’immagine delle bare coperte dalla bandiera israeliana – accolte dalle forze dell’IDF in silenzio – riassume la sproporzione morale del conflitto. Hamas specula sui morti, Israele se ne assume il peso.

Ma la vera questione è politica. Trump, a un anno dalle elezioni americane, gioca la carta del “pacificatore efficiente”: niente guerre infinite, solo affari chiusi con metodo. Netanyahu, invece, è stretto tra la necessità di rispettare l’alleato e la pressione di un’opinione pubblica che non accetta l’idea di lasciare i propri cittadini nelle mani di un gruppo terrorista.

In questo spazio ambiguo – tra la prudenza americana e l’orgoglio israeliano – si consuma una partita più ampia. La seconda fase non è solo una clausola dell’accordo di Doha: è il punto in cui si deciderà se Israele potrà ancora scegliere da sé la propria sicurezza o dovrà farlo secondo il calendario di qualcun altro. E a quel punto, cessare il fuoco potrebbe non significare pace, ma soltanto una pausa.

Gaza. La seconda fase

Gaza. La seconda fase

Il male travestito da normalità