Le difficoltà di Israele nel definire una seria iniziativa diplomatica a fianco di quella militare sono apparse particolarmente evidenti nelle scorse settimane. Non solo è cresciuta in Occidente una vasta protesta – animata da un’ampia moltitudine nichilistica, non priva di elementi antisemiti e collegata a settori islamisti dell’immigrazione – ma anche da aree della società mosse da pulsioni umanitarie, spesso poco meditate ma non sempre immotivate.

A questo quadro ha fatto da contraltare lo schieramento di diversi Stati che, oltre alle esagitate Spagna e Francia, hanno sostenuto l’astratto riconoscimento di uno Stato palestinese, includendo perfino la più ragionevole Gran Bretagna e alcuni Paesi del Commonwealth. Nel frattempo si sono intensificati i rapporti tra Arabia Saudita e Pakistan e, inaspettatamente, tra Egitto e Turchia: segnali di potenziali sommovimenti nel mondo islamico.

In controtendenza, seppur solo parzialmente, si sono mossi i rapporti tra Siria, Libano, Stati Uniti e Israele, così come alcune intese che hanno coinvolto Grecia e India nell’isola di Cipro.

L’Assemblea dell’Onu, che molti immaginavano avrebbe sancito l’isolamento definitivo di Gerusalemme, ha invece offerto spiragli. Significativo è stato l’intervento del presidente dell’Indonesia, Prabowo Subianto, che ha sottolineato come non possa esistere pace senza garanzie concrete per la sicurezza di Israele. Anche Emmanuel Macron ha corretto la linea di riconoscimento immediato della Palestina, subordinandolo al rilascio degli ostaggi e alla resa di Hamas, spinto sia dall’opinione pubblica interna sia dall’incapacità di convincere gli Stati islamici decisivi che Parigi – e non Washington – fosse il loro interlocutore naturale.

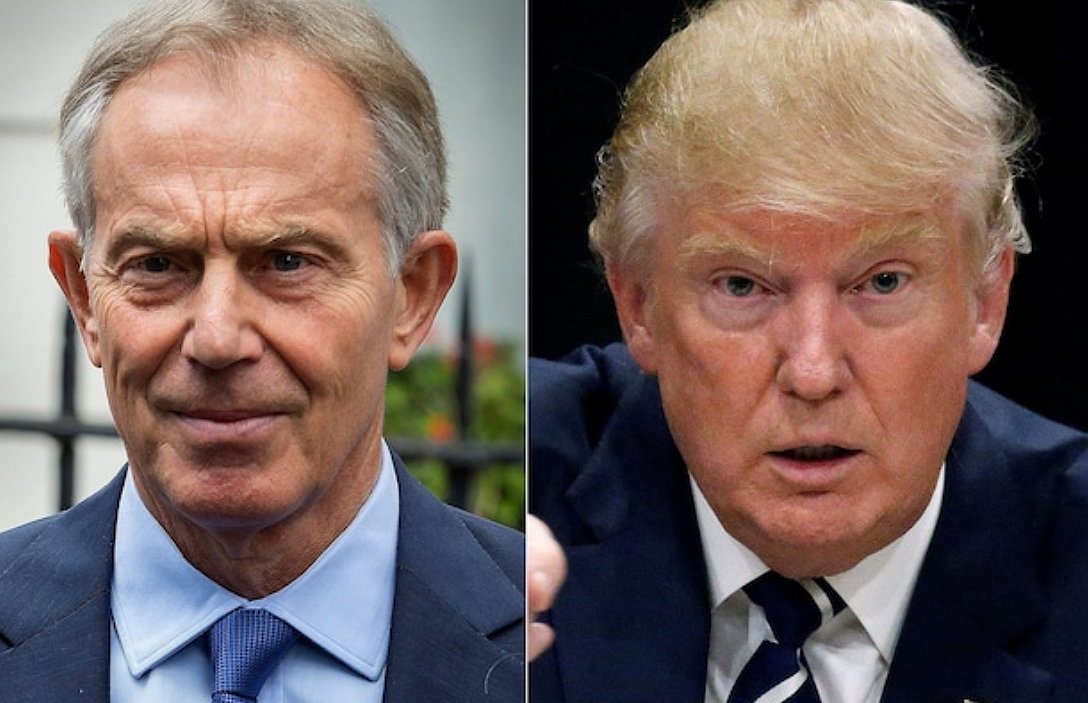

Un ruolo particolarmente incisivo è stato giocato da Donald Trump, che ha incontrato Stati arabi e Turchia ottenendo risultati significativi. È in questo contesto che prende corpo una proposta concreta per la gestione di Gaza: affidare a Tony Blair il coordinamento di una coalizione di Paesi arabi e occidentali, eventualmente con mandato Onu, per amministrare la Striscia per cinque anni, demilitarizzarla, esiliare i militanti di Hamas, redigere una costituzione che vieti la propaganda d’odio contro Israele, ricostruire le infrastrutture e rilanciare attività economiche e turistiche con investimenti già disponibili.

La prospettiva appare di eccezionale rilievo, ma non mancheranno le resistenze. In particolare da parte di Mosca e Pechino, nonché del cosiddetto CRINK (Cina, Russia, Iran, Corea del Nord), che pur non essendo un blocco rigido agiscono con una strategia più unitaria dell’Occidente. Le capitali russa e cinese hanno interesse a mantenere alta la tensione per perseguire progetti di espansione imperiale. Non va dimenticato che gli attentati del 7 ottobre 2023 seguirono di poco l’annuncio del corridoio economico India-Medio Oriente-Mediterraneo, mirato a consolidare una stabilità regionale che i terroristi volevano sabotare. Né va trascurata l’assistenza tecnologica cinese agli Houthi negli attacchi alle navi nel Mar Rosso, segnale dell’importanza strategica che Xi Jinping attribuisce a un Medio Oriente destabilizzato.

Forse, allora, un accordo tra G7 e Lega araba potrebbe risultare più efficace di un piano puramente Onu, spesso compromesso da consulenti discutibili come Francesca Albanese. In un contesto in cui la diplomazia occidentale appare indebolita, sarebbe utile una mobilitazione di figure politiche e intellettuali esperte che possano sostenere un processo negoziale che finalmente sembra intravedere un’inedita e concreta sensatezza.

Gaza, diplomazia in stallo e la proposta Trump-Blair

Gaza, diplomazia in stallo e la proposta Trump-Blair