C’è un limite oltre il quale la prudenza assume le forme ben distinguibili della reticenza, e la reticenza si trasforma in una forma elegante (ma nemmeno troppo) di rinuncia. È il nodo del dibattito scatenato dall’intervista pubblicata sul Nouvel Observateur – o come tutti lo abbreviano affettuosamente e affettatamente in Francia: Nouvel Obs – di Delphine Horvilleur, una delle figure più conosciute del giudaismo francese contemporaneo: rabbina del movimento riformato, saggista, intellettuale mediatica spesso vissuta come voce equilibrata, scomoda e critica. Proprio per questo il suo posizionamento conta più di quello di tanti altri. E se ne parliamo qui è perché anche a casa nostra, ahinoi, di esempi del genere ne abbiamo avuti e di celebri.

Nell’intervista, davanti all’accusa di “genocidio” rivolta a Israele, Horvilleur invita a distinguere fra giustizia e simboli, fra ciò che un giorno diranno i tribunali e ciò che oggi agita il dibattito pubblico. Una distinzione teoricamente raffinata, ma disastrosa nella pratica.

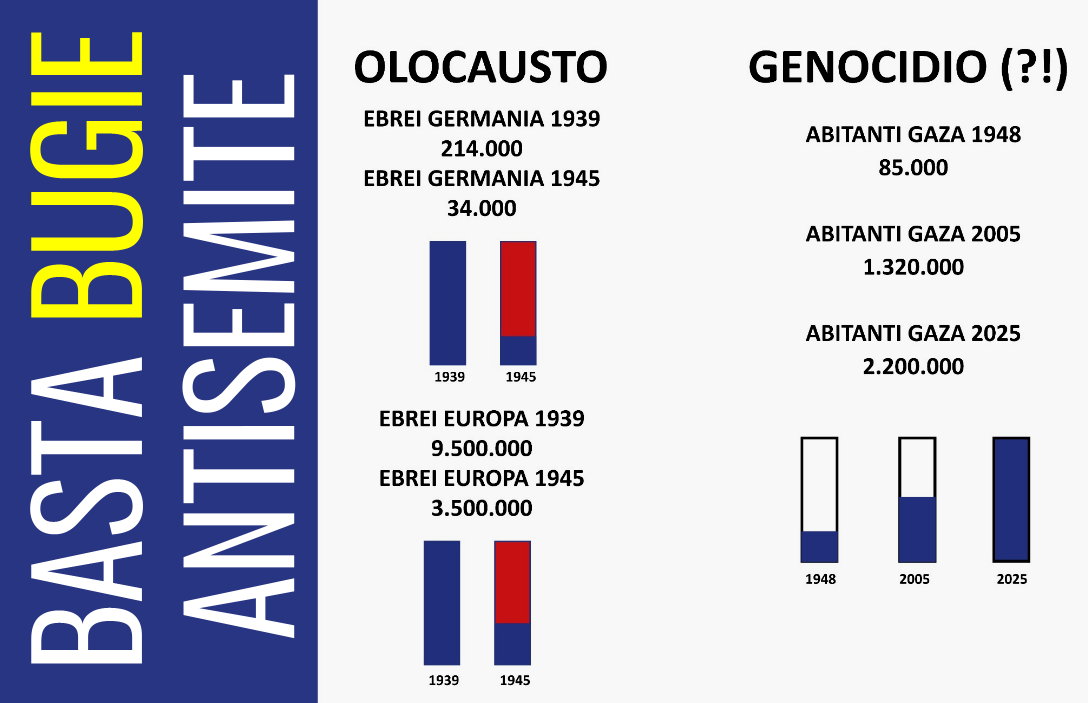

“Genocidio” non è un termine ornamentale. Ha un significato preciso, giuridico e storico. Usarlo dove i fatti non lo sostengono è una manipolazione; lasciarlo circolare come ipotesi plausibile è una forma di cedimento. È questo che si rimprovera a Horvilleur: non un errore di analisi, ma un’astensione. E quando a sospendere il giudizio è un’intellettuale che influenza parte dell’opinione progressista francese, l’effetto non è la cautela ma la legittimazione del dubbio.

L’intenzione genocidaria è l’elemento che distingue uno sterminio da una guerra. Ed è ciò che, nel caso israeliano, non c’è mai stato: nessun obiettivo esplicito o implicito di eliminare un popolo. Al contrario, è scritto nero su bianco nel programma di Hamas: la cancellazione di Israele e l’eliminazione degli ebrei che lo abitano. Il 7 ottobre non fu una “deriva”, ma un’operazione pianificata meticolosamente: addestramenti, mappe, obiettivi numerici, infrastrutture sotterranee costruite negli anni. Se esiste un’intenzione genocidaria, risiede qui, non altrove.

Sospendere il giudizio su questa asimmetria significa creare una simmetria inesistente e costituisce un peso politico reale. La prudenza di molti leader occidentali – come Emmanuel Macron, che delega la definizione agli storici “quando sarà venuto il momento” – contribuisce allo stesso scivolamento: una cortesia diplomatica che, nel clima attuale, diventa ambiguità tossica.

Ambiguità tutt’altro che neutra perché invece solidifica l’idea, sempre più diffusa nelle piazze europee, che la parola “genocidio” possa essere applicata a piacimento, che Israele e Hamas siano parti speculari di un conflitto simmetrico, che la storia si possa riscrivere con uno slogan. È una dinamica che avvelena il dibattito e spalanca la strada alla delegittimazione di Israele come Stato, non come governo o politica contingente.

In questo contesto, la responsabilità di Horvilleur non è quella di un’accademica isolata nei suoi libri. È una voce formativa, un punto di riferimento morale per molti ebrei francesi e non solo. Proprio per questo il suo non-dire pesa più del dire. Un’intellettuale non ha certo l’obbligo di compiacere il governo israeliano, ma ha il dovere di chiamare le cose con il loro nome e quindi distinguere tra guerra e sterminio, tra difesa e progetto genocidario, tra proporzione e propaganda.

In tempi in cui la parola genocidio è stata trasformata in un grimaldello politico, la prudenza non protegge la complessità ma semmai la smarrisce. E quando a praticarla è chi ha una voce ascoltata e rispettata, l’effetto non è equilibrio, ma complicità involontaria con un dubbio che avvelena lo spazio pubblico. Non dire la verità, in momenti così, significa lasciare campo libero alla menzogna. E di menzogne in questi due anni e passa ne abbiamo sentite fin troppe.

Francia. Il coraggio e la viltà delle parole

Francia. Il coraggio e la viltà delle parole