C’è un professore di storia medievale all’Università Lyon 2 che, invece di studiare pergamene e codici miniati, ha deciso di dedicarsi a un esercizio molto più contemporaneo: compilare una lista di ebrei da boicottare. Venti nomi, recita il post diffuso sui social, “génocidaires à boycotter en toutes circonstances”, genocidiari da boicottare in ogni modo e circostanza, espressione che non lascia spazio a interpretazioni benevole. È un marchio e una sentenza e risuona come un ritorno a pratiche che l’Europa conosce fin troppo bene.

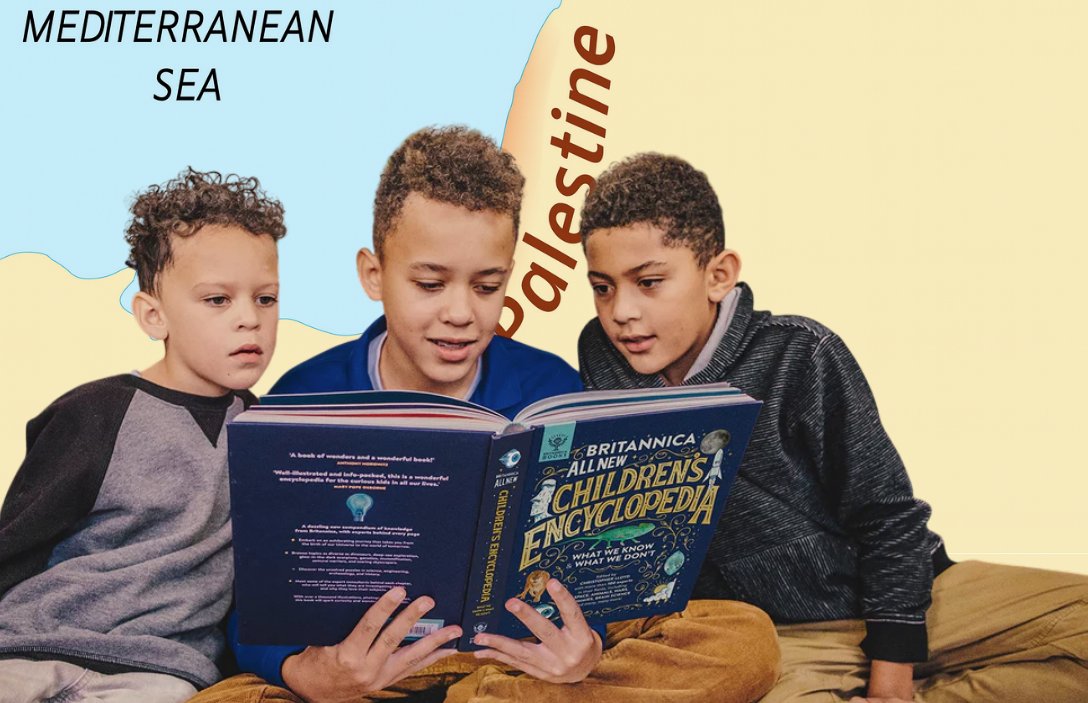

I nomi presi di mira sono quelli di artisti, intellettuali, attori, comici, scrittori, tutti colpevoli dello stesso reato: aver firmato un appello pubblico per chiedere al presidente Macron di valutare la creazione di uno Stato palestinese solo all’interno di un quadro realistico e negoziale. Fra i bersagli figurano Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Joann Sfar, Michel Boujenah, Arthur, Yonathan Arfi, fino alla militante franco-iraniana Mona Jafarian, che ebrea non è, dettaglio che conferma l’approssimazione feroce del criterio selettivo.

Il post risale a settembre, ma solo ora ha fatto irruzione nel dibattito pubblico. Quando il contenuto è emerso con chiarezza, la reazione dell’università è stata sdegnata e rapida. In un comunicato, Lyon 2 si è dichiarata “profondamente scioccata”, ha condannato la pubblicazione “con la massima fermezza” e si è “dissociata completamente” dal docente. L’amministrazione ha promesso misure interne, anche se non ha specificato quali. Ma il segnale politico c’è: la direzione non vuole che il nome dell’università venga associato a comportamenti che si intrecciano all’istigazione all’odio.

Anche la LICRA – la storica Lega contro il razzismo e l’antisemitismo – è intervenuta denunciando un “atteggiamento ignobile”, mettendosi a disposizione delle persone diffamate per eventuali azioni legali. Per la LICRA si tratta di “provocazione alla discriminazione e alla violenza”, dunque di un atto che non rientra in alcun modo nella libertà accademica o di opinione.

Il professore, dal canto suo, non arretra di un millimetro. Parla di “calunnia”, di uno “screenshot manipolato”, di una campagna orchestrata contro di lui per punirlo di un suo recente articolo intitolato – con una certa vena autocelebrativa – “L’antisemitismo di sinistra: la grande fake news”. Rivendica di aver colpito nel segno, al punto che secondo lui le “falsificazioni sioniste attuali” avrebbero reagito per farlo tacere. Una spiegazione che ricalca il copione classico del complottismo: chi denuncia diventa automaticamente parte di una congiura.

E qui sta il nocciolo della vicenda. La lista dei “génocidaires” non è un post sfortunato ma un drammatico sintomo e indica quanto la retorica antiebraica abbia trovato nuove forme e nuovi travestimenti nel contesto accademico e culturale francese. Non più il vecchio antisemitismo nazionalista o clericale, ormai screditato. Siamo qui di fronte a un antisemitismo morale, mascherato da indignazione

olitica, da impegno umanitario, da un linguaggio pseudo-progressista che permette di riproporre gli stessi bersagli di un tempo attraverso formule ripulite.

Anche se cambia tono, vocabolario e piattaforma il suo nome resta lo stesso: antisemitismo. E colpisce proprio nel luogo deputato all’analisi critica, alla verifica, alla complessità, e cioè nell’università.

La Francia vive da mesi un’escalation di episodi simili: liste nere, intimidazioni sui social, pressioni militanti su docenti e studenti, campagne di delegittimazione mirate. Che un professore universitario ritenga legittimo stilare un elenco etnico di persone da boicottare dovrebbe far saltare tutti gli allarmi. Non per lui – che ha deciso da tempo la sua traiettoria – ma per l’istituzione che rappresenta e per la comunità che forma. Quando la cultura accademica accetta le liste, è la cultura stessa che si inaridisce.

Francia, a Lione la lista nera degli ebrei

Francia, a Lione la lista nera degli ebrei