L’Europa si sta radicalizzando. E l’Italia è tra i Paesi più a rischio. Il processo è lento e subdolo, ma i suoi segnali sono chiarissimi. Come una febbre che sale senza clamore, infiammando aree del corpo sociale apparentemente sane, e finendo per compromettere il tessuto democratico che aveva fatto del continente un esempio di tolleranza e pluralismo. Ma non è una radicalizzazione qualunque: ha i tratti ibridi della postmodernità, si nutre di ideologia confusa, di populismo digitale, di condanne iperboliche antisraeliane e antisemite, di cinismo travestito da impegno, e trova il suo catalizzatore nella guerra a Gaza e nell’odio virtuoso che da quella tragedia si è propagato come un virus politico e culturale.

Non è un caso che uno degli scrittori più controversi del nostro tempo, Michel Houellebecq, abbia descritto anni fa proprio questo processo: l’Europa, satura di nichilismo e decadimento morale, incapace di dare senso alla propria laicità, diventa terreno fertile per un nuovo tipo di estremismo. Non necessariamente praticato dai fedeli dell’Islam, ma da quelli che Houellebecq definisce «europei esauriti», pronti ad accogliere il fondamentalismo come ultima narrativa totalizzante, come ancora di salvezza identitaria.

E prima ancora di lui, Oriana Fallaci aveva lanciato il suo grido d’allarme. Dopo l’11 settembre, la scrittrice toscana aveva denunciato senza reticenze l’islamismo politico e il collaborazionismo culturale di una certa élite europea. Le sue parole, bollate all’epoca come eccessive, oggi sembrano inchiodare con lucidità le derive del continente: l’auto‑disprezzo dell’Occidente, la rinuncia ai propri valori, il cedimento davanti all’estremismo in nome del politicamente corretto.

Lo si ritrova, con dati e grafici, anche nel report del Ministero della Giustizia italiano sulla radicalizzazione del terrorismo islamico, che documenta con rigore la diffusione delle dinamiche di proselitismo, auto‑vittimizzazione, martirio e odio dell’Occidente. Queste dinamiche attecchiscono non solo tra immigrati di seconda generazione, ma anche – e sempre più – tra convertiti occidentali. Non servono più le moschee radicali: bastano i social, TikTok e Telegram.

Un episodio recente e inquietante conferma la tendenza. Due studenti italiani, entrambi di buona famiglia, partiti per il Regno Unito con il sogno di una formazione internazionale, sono finiti in un vortice imprevisto. Inizialmente impegnati in innocue conversazioni sull’ingiustizia in Palestina, parlavano solo di Gaza, postavano meme contro l’occupazione israeliana, partecipavano a sit‑in universitari.

Poi il salto di qualità: si sono convertiti all’Islam. Nulla di male in sé. Ma da lì, l’abbraccio a posizioni sempre più radicali, l’adesione a cerchie chiuse di attivisti, l’allontanamento dalle famiglie, la rottura con gli amici di un tempo. Il jihad, inteso come guerra simbolica all’Occidente, è diventato per loro un orizzonte identitario. Oggi, secondo chi li conosceva, sono diventati pericolosi – per sé stessi e per gli altri.

È una dinamica ben nota agli esperti di radicalizzazione: si inizia con la causa palestinese, spesso vissuta con sincera empatia, ma si scivola inesorabilmente verso una narrativa totalizzante, binaria, manichea. Dove l’Occidente è il nemico assoluto e la violenza è giustificata in nome della giustizia.

In questo contesto, il conflitto israelo‑palestinese, e in particolare la brutale guerra scatenata da Hamas con il pogrom del 7 ottobre, ha offerto un’opportunità ideologica a molti. È come se una parte dell’opinione pubblica europea, già incline al ribellismo anti‑americano e anti‑israeliano, avesse trovato nell’atto terroristico un nuovo “Vietnam” morale su cui costruire un’identità militante.

Non conta che Hamas sia un’organizzazione teocratica, misogina, omofoba, repressiva, capace di reprimere brutalmente ogni dissenso a Gaza, di usare i civili come scudi umani e i bambini come propaganda. Per i militanti di sinistra, Hamas diventa il simbolo della resistenza contro l’Occidente corrotto. È la dinamica dell’odio virtuoso: si odia Israele perché è forte, perché è occidentale, perché è alleato dell’America. E così, si finisce per giustificare l’indifendibile, per romanticizzare il terrorismo.

Come ha ben spiegato Gérard Briard nel suo approfondimento «Israele, Gaza e l’odio virtuoso», pubblicato da Setteottobre, questa non è più una battaglia di confini e popoli, ma una battaglia simbolica. Un terreno sul quale si ridefiniscono le fedeltà ideologiche, dove l’antisemitismo si maschera da antisionismo, e dove l’ignoranza geopolitica si accompagna a una violenza verbale e culturale sempre più aggressiva.

Non sembri solo colore: un fenomeno emblematico di questa trasformazione simbolica è il sorprendente boom del nome proprio Yahya nel Regno Unito: secondo l’Office for National Statistics britannico, nel 2024 Yahya – il nome condiviso con il leader di Hamas, Yahya Sinwar – è balzato dal 126° al 93° posto nella classifica dei nomi maschili più usati, con ben 583 neonati battezzati così.

Lo ha raccontato un articolo pubblicato da The Jewish Chronicle: «Questo nome, per anni marginale nelle statistiche britanniche, ha improvvisamente conquistato popolarità nel pieno della guerra di Gaza». Pur non esistendo prove di un legame diretto con il sostegno a Sinwar, il gesto ha un peso simbolico: segna una frattura culturale, un’affermazione di appartenenza identitaria e, in alcuni casi, anche ideologica.

E qui si apre un passaggio cruciale: si parte dalla difesa della Palestina – spesso sincera – ma si scivola inesorabilmente verso l’odio per Israele. Da lì, il passaggio verso l’antisemitismo è breve: si inizia a non distinguere più tra Stato d’Israele ed ebrei, si accusa «la lobby», si alimentano stereotipi, si strizzano gli occhi a letture cospirazioniste. E da questo antisemitismo risorgente – che oggi si mostra in forme più “colte” – si passa infine all’ostilità per l’Occidente intero, perché Israele diventa il simbolo di ciò che si vuole distruggere: democrazia liberale, mercato, pluralismo, razionalismo, diritti individuali.

Si passa dal bruciare la bandiera israeliana a disprezzare l’Europa, da un hashtag contro Tel Aviv a un rifiuto dell’economia di mercato e delle istituzioni parlamentari. È un effetto domino. Il nemico non è più Israele, ma il mondo che Israele rappresenta. E dunque la libertà economica diventa sospetta, il libero pensiero pericoloso, la tolleranza verso le differenze una minaccia. L’Islam radicale e l’estrema sinistra si incontrano, si specchiano, si alleano in un cortocircuito culturale dove l’unico punto comune è l’odio: per l’ebreo, per il capitalista, per l’americano, per il liberale.

E l’onda lunga arriva anche in Italia. Le università diventano palcoscenici di boicottaggio culturale, mentre attivisti e consiglieri comunali sfoggiano kefiah e slogan di odio. A volte inconsapevoli, altre volte ben consapevoli, stanno legittimando una nuova forma di radicalismo: non più solo islamico, ma europeo, bianco, secolare, ma alleato tattico di Hamas. Un radicalismo che riprende i linguaggi del Sessantotto ma che finisce per sovvertirne i contenuti: non più emancipazione e libertà, ma sottomissione e dogmatismo.

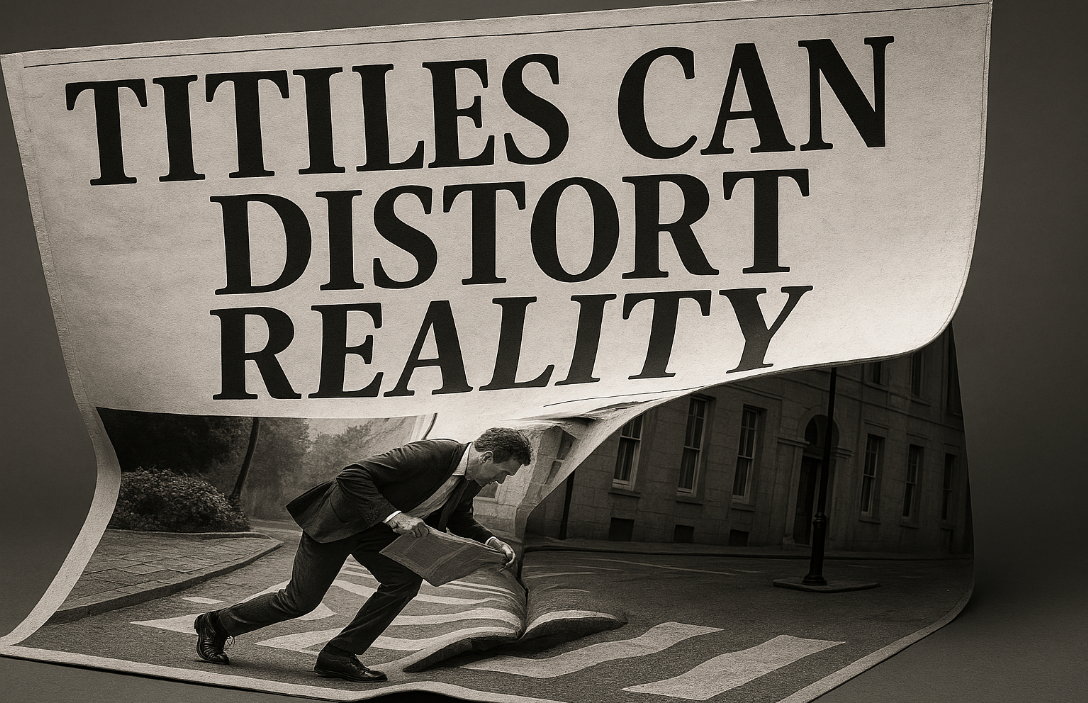

Ne sono espressione le manifestazioni in cui si bruciano bandiere israeliane accanto a quelle arcobaleno, come se il regime di Gaza non perseguitasse omosessuali, donne, intellettuali e giornalisti. Ne sono esempio le liste universitarie che chiedono di espellere i docenti israeliani ma tacciono sui roghi di libri in Iran. Ne è spia la viltà dei media europei che, pur sapendo, decidono di voltarsi dall’altra parte: che evitano la parola «terrorismo» per non dispiacere al nuovo clima culturale, sempre più ostile a Israele.

Questa nuova radicalizzazione non nasce da una visione, ma dal vuoto. Dalla mancanza di ideali forti, dalla perdita di fiducia nella democrazia liberale, dal bisogno di sentirsi parte di qualcosa di più grande – anche a costo di scegliere il lato sbagliato della storia.

E allora accade che in alcune piazze italiane si inneggi non più a Che Guevara, ma a Yahya Sinwar. Non si sventola la bandiera dei diritti, ma quella verde di Hamas. Si confonde la resistenza con il terrorismo, la lotta di liberazione con l’odio cieco, la critica legittima con la delegittimazione dell’altro.

È come se gli orfani degli estremismi scomparsi e i giovani populisti e senza tante idee in testa abbiano trovato in Gaza e nel ribellismo (terrorista) di Hamas una nuova cifra comune, un nuovo collante.

Non va temuta solo Hamas in Palestina. Vanno temuti gli amici di Hamas, e i loro fiancheggiatori – più o meno inconsapevoli – qui da noi.

Il velo che i fondamentalisti vogliono mettere alle donne, lo stanno mettendo anche a molti dei nostri amici e colleghi. In Europa, in Italia. Un velo sugli occhi, sulla verità.

Europa la nuova radicalizzazione: da Che Guevara a Sinwar Europa la nuova radicalizzazione: da Che Guevara a Sinwar

Europa la nuova radicalizzazione: da Che Guevara a Sinwar