Si è svolta domenica in decine di città italiane la XXVI Giornata europea della cultura ebraica, dedicata quest’anno al tema “Il popolo del libro”. La manifestazione, iniziata con i saluti istituzionali nei giardini del Tempio Maggiore di Roma, ha richiamato la centralità della parola scritta come strumento di trasmissione della fede, della memoria e dell’identità ebraica. Ma mai come quest’anno la giornata è stata segnata da un clima di inquietudine: le comunità ebraiche hanno infatti denunciato che l’allarme antisemitismo ha raggiunto in Italia il livello più alto dal 1943 ad oggi.

A Milano, nella sinagoga di via Guastalla, il rabbino capo Rav Alfonso Arbib ha parlato con toni drammatici: «Siamo in un momento per cui usare la parola “difficile” è riduttivo. Non siamo in un momento difficile, siamo in un momento che per alcuni aspetti è allucinante. Viviamo molto male quello che sta succedendo». Arbib ha confessato di aver persino dubitato dell’opportunità di celebrare la ricorrenza: «Siamo invasi da altri problemi. Siamo davanti a una presentazione superficiale della situazione. Non c’è mai tentativo di approfondimento, di vedere al di là delle apparenze. Questo è un grande problema».

Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ha sottolineato che la risposta deve passare dalla cultura: «È importante conoscersi, scambiarsi idee e opinioni. È importante fare conferenze e dibattere di quali sono i problemi. La cultura è l’antidoto all’antisemitismo».

A Soncino, città capofila dell’edizione 2025, la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, ha rimarcato la difficoltà del momento: «I tempi che viviamo mettono a dura prova il nostro codice etico, religioso, il nostro saper convivere e la nostra convinzione dell’essenzialità dell’altro. Doversi difendere dal male genera inevitabilmente la cultura del sospetto». La Giornata, ha spiegato, «ricorda che il popolo ebraico non è identificabile unicamente con le parole Shoah/persecuzione/antisemitismo, ma è cultura millenaria tuttora viva».

Il filo rosso scelto per questa edizione è stato “Il Popolo del Libro”. «Avere la propria genesi storica narrata attraverso il testo biblico – ha osservato Di Segni – e adottare quel testo come riferimento identitario significa raccogliere nel medesimo racconto anche i precetti più essenziali per preservare la propria identità». Una scelta che richiama direttamente la storia di Soncino, dove alla fine del Quattrocento furono stampati Talmud e Bibbia, simbolo di un’epoca in cui l’accoglienza ebraica contribuì a forgiare l’identità cittadina.

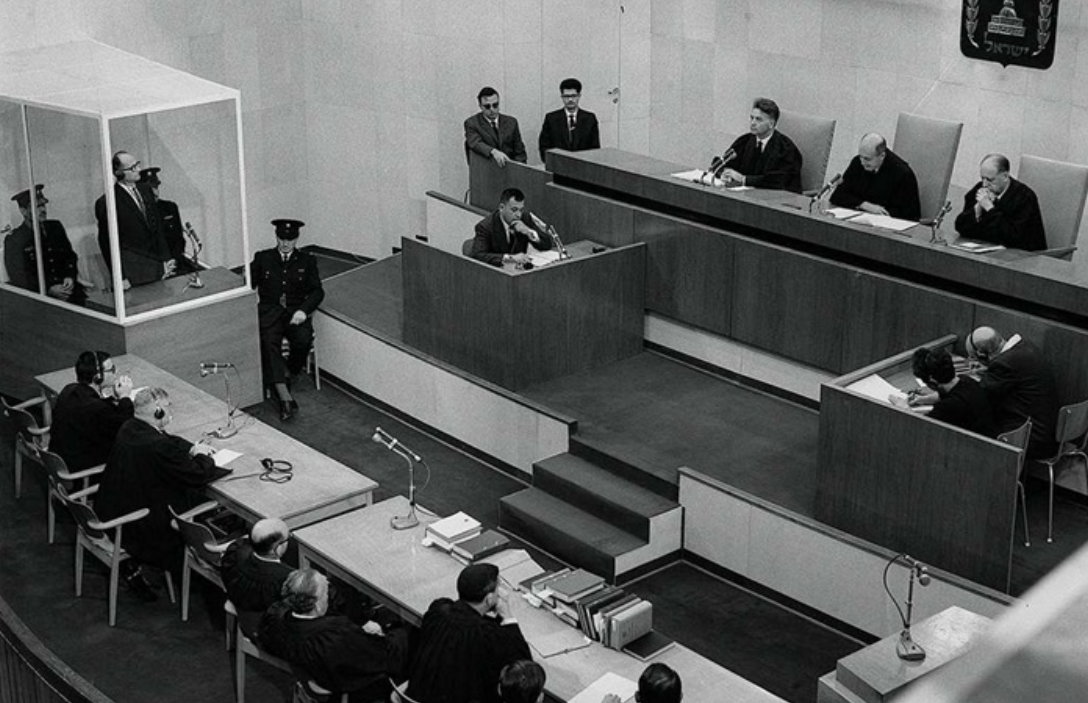

A Roma, «è una festa importante – ha dichiarato il presidente della Comunità ebraica, Victor Fadlun – che ricorda l’importanza dei testi religiosi non solo per l’ebraismo ma per l’intera civiltà. Ma siamo anche la comunità senza libri, perché non possiamo dimenticare la razzia nazista del 1943, quando venne rubata l’antica e preziosa biblioteca».

L’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha richiamato le radici comuni: «Siamo tutti parte di radici giudaico-cristiane che non dobbiamo dimenticare. Se non affrontiamo insieme antisemitismo e razzismo non possiamo continuare a vivere in pace». Peled ha ribadito il dovere di Israele «di lottare contro terrorismo, odio e Hamas, non solo per se stesso ma anche per l’Occidente», sottolineando come cultura, democrazia e libertà siano «strumenti fondamentali nella battaglia contro il terrorismo».

Un messaggio raccolto anche dalle istituzioni italiane. «La Giornata ci permette di riscoprire le radici comuni della civiltà europea – ha dichiarato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera – legate alla tradizione del Talmud, opera che educa all’etica e alla formazione». Per il vicesindaco di Roma, Silvia Scozzese, «la comunità ebraica è parte integrante della storia di Roma e ha dato un contributo fondamentale alla sua identità culturale e sociale. Roma è una città aperta, che vuole costruire fraternità e amicizia».

Quest’anno, più che mai, la Giornata europea della cultura ebraica si è trasformata da celebrazione identitaria in un grido di allarme. Non solo memoria e dialogo, ma richiesta di protezione e solidarietà in un’Europa segnata da nuove minacce, dove le comunità ebraiche italiane avvertono un pericolo paragonabile a quello vissuto nei giorni più bui della loro storia.

Cultura ebraica, un allarme senza precedenti dal 1943 Cultura ebraica, un allarme senza precedenti dal 1943 Cultura ebraica, un allarme senza precedenti dal 1943