Sono un appassionato della scrittura di Emmanuel Carrère. Amo il suo percorso creativo, la sua dannata voglia di raccontare, la sua ansia di liberarsi dai fantasmi e la sua altrettanto ostinata determinazione a non lasciarseli scappare. Mi piace la sua impudicizia, il suo modo di dire cose sgradevoli in una lingua che ti tiene in ostaggio. Il suo ultimo lavoro – ‘Kolkhoze’, ed. P.O.L. e presto in Italia per Adelphi – è tanto spietato da togliere il fiato. E quindi, essendo un suo determinato ammiratore, ancora di più sento che c’è qualcosa di profondamente stonato, e per questo rivelatore, nella sua decisione di annullare all’ultimo momento un incontro con i suoi lettori a Tel Aviv. Non perché uno scrittore debba per forza andare ovunque o parlare con chiunque, ma perché qui ho l’impressione che non siamo di fronte a una scelta autonoma, meditata, magari sofferta, bensì a una rinuncia indotta, quasi estorta, figlia di un clima che da tempo ha smesso di distinguere tra il raccontare e il prendere parte, tra l’osservare e il legittimare. E il fatto che anche Sharon Stone abbia annullato all’inizio del mese la partecipazione all’apertura del Los Angeles Israeli Film Festival, non rende la vicenda più digeribile.

Carrère era in Israele per lavoro, mandato da una rivista francese a seguire ciò che accade in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Un incarico classico per uno scrittore che da anni pratica una forma di scrittura ibrida, dove il reportage convive con l’autobiografia, e dove l’io non serve a sovrapporsi al mondo ma a misurare l’impatto che il mondo ha su chi lo attraversa. In questo contesto, un incontro in una libreria di Tel Aviv, organizzato da un editore israeliano che pubblica da anni i suoi libri tradotti in ebraico, avrebbe dovuto essere un fatto normale, persino banale. Invece è diventato un caso.

Secondo quanto emerso, colleghi e datori di lavoro hanno messo in discussione la legittimità stessa di quel gesto, come se parlare con lettori israeliani contaminasse l’osservazione di ciò che accade nei Territori, come se la prossimità umana fosse una colpa metodologica, un tradimento della purezza dello sguardo. Carrère, con una mail gentile e dimessa, ha fatto un passo indietro, parlando di una controversia alla quale non poteva prendere parte e di circostanze fuori dal suo controllo. Una formula elegante, ma che racconta molto più di quanto vorrebbe.

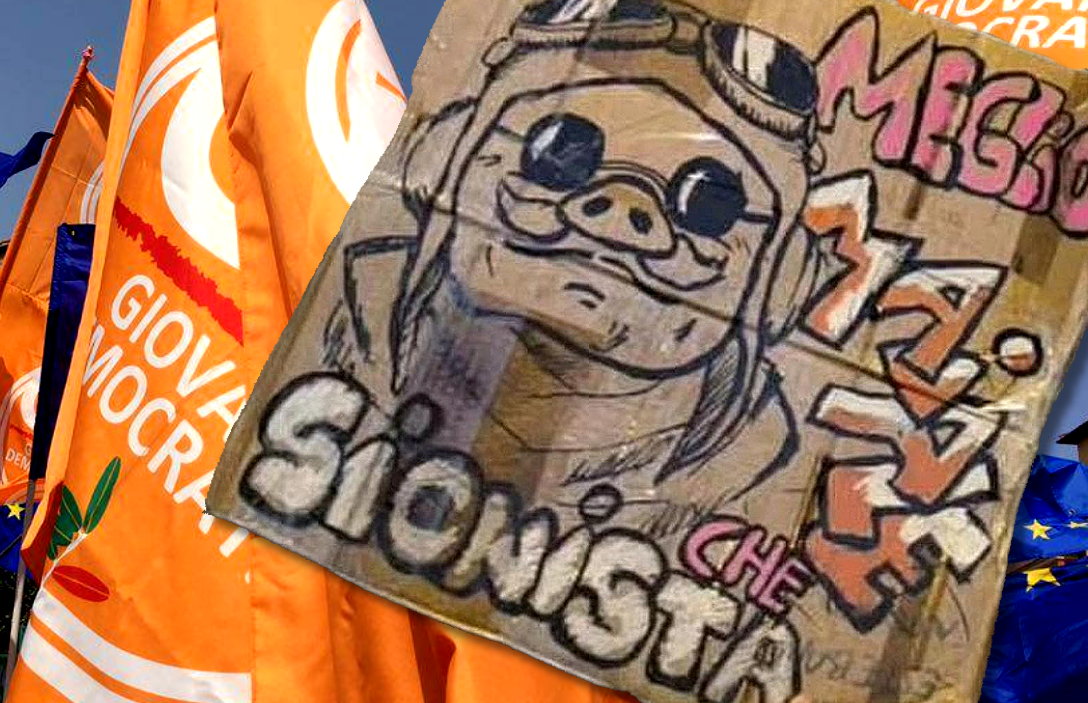

Perché qui il punto non è Carrère, che resta uno dei più grandi scrittori europei contemporanei, capace di mettere a nudo le proprie fragilità in una forma di attraente esibizionismo, di raccontare il dolore senza convertirlo in merce morale. Il punto è il dispositivo che si è messo in moto attorno a lui, e che ormai funziona quasi automaticamente. L’idea che incontrare degli israeliani, oggi, non sia un atto neutro ma una presa di posizione, che la semplice parola scambiata in una libreria possa essere letta come una forma di complicità con il governo di Gerusalemme e dice molto, pure fin troppo, dello stato della discussione pubblica europea.

Carrère ha scritto libri attraversati dalla sofferenza, dalla depressione, dal terrorismo, dalla malattia, dalla perdita. Ha raccontato i processi degli attentatori del Bataclan con un rigore che non concedeva nulla né alla vendetta né alla retorica. Ha scritto di sé come di un campo minato, senza mai pretendere assoluzioni. Ed è proprio questo che rende la vicenda di Tel Aviv così amara: uno scrittore che ha fatto della complessità il proprio mestiere si ritrova schiacciato da un meccanismo che non ammette sfumature, che impone confini morali rigidi, che decide chi è degno di parola e chi no.

In gioco non c’è la libertà di Carrère, che continuerà a scrivere e a essere letto (io continuerò a leggerlo, questo è fuor di dubbio), ma qualcosa di più sottile e forse più inquietante. L’idea che il contatto umano, l’ascolto reciproco, il dialogo persino imperfetto siano diventati sospetti. Che esistano luoghi dove è consentito osservare ma non parlare, raccontare ma non incontrare, descrivere ma non condividere uno spazio. È una logica che non riguarda solo Israele, ma che lì si manifesta in modo particolarmente brutale, perché intreccia conflitto, identità, colpa e redenzione in un groviglio che molti preferiscono non toccare.

Carrère ha rinunciato a quell’incontro. Lo ha fatto con discrezione, senza polemiche, forse anche con sollievo. Ma il segnale resta, ed è un segnale cupo. Quando uno scrittore viene spinto a scegliere non cosa scrivere, ma con chi è lecito parlare, allora non siamo più nel terreno del dibattito politico ma a un passo oltre. In una direzione che né lui né noi meritiamo di andare.

Carrère e il silenzio imposto