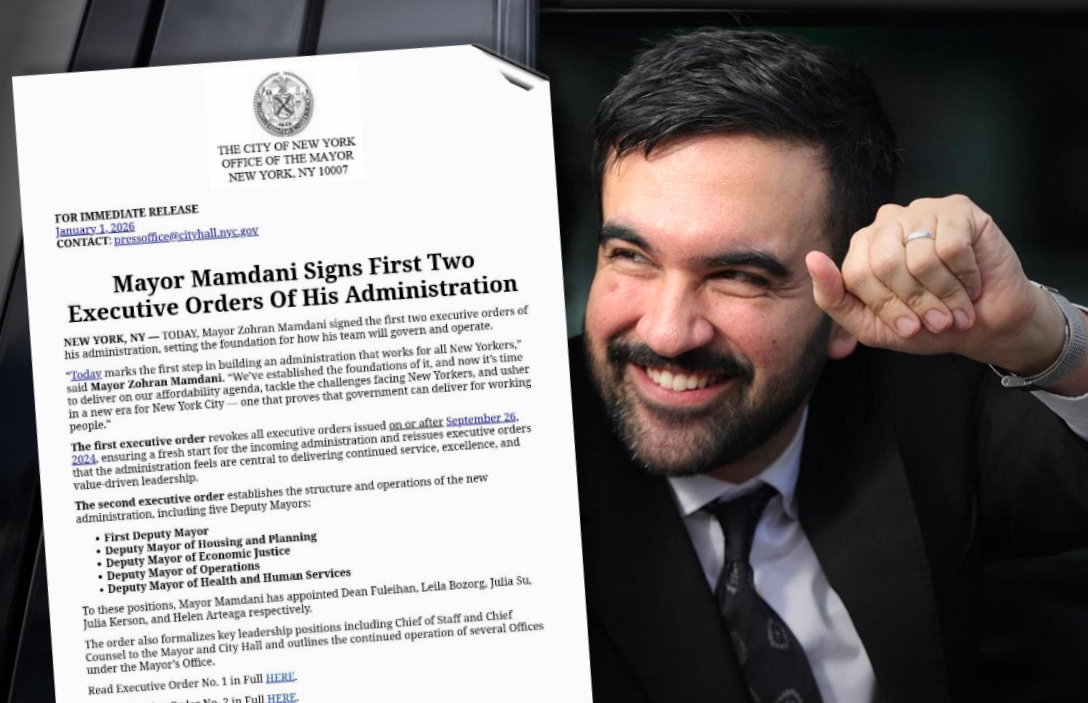

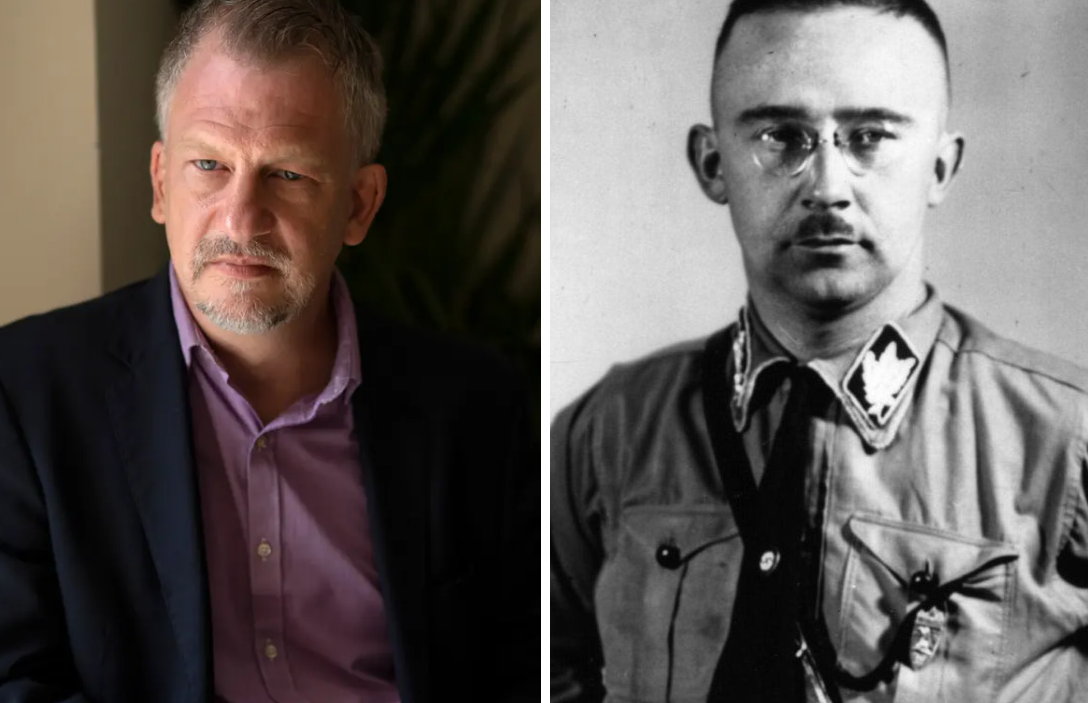

Storico della Shoah e di Israele, Georges Bensoussan – storico francese di fama mondiale – parla con Setteottobre e mette in fila un ragionamento che toglie ogni alibi alla retorica delle “soluzioni semplici”. La tregua fra Israele e Hamas, dice, non è pace né vi somiglia: è una pausa che si regge sul limite strutturale di un attore – Hamas – «messianico ed escatologico», che per sua natura non contempla disarmo né compromesso, e che considera i tunnel un’infrastruttura identitaria. In queste condizioni, «la guerra può riprendere in qualsiasi momento»: non per accidente, ma perché l’architettura del conflitto rimane intatta e la tregua, al più, congela la violenza senza alterarne le premesse. L’immagine che propone è cruda ma onesta: una sequenza di tregue, non un percorso verso la pacificazione definitiva.

Per Bensoussan l’errore capitale dell’intellighenzia occidentale è applicare al Medio Oriente le lenti con cui l’Europa ha imparato a leggere se stessa. Non siamo davanti a una contesa classica tra nazionalismi speculari – non «Francia contro Germania», per usare il suo paragone –, bensì a uno scontro di cosmologie politiche: da una parte lo Stato-nazione nato dall’eredità dei Lumi, dall’altra una visione islamista del mondo che si dà forma nella pratica del jihad. Chiamare le cose con il loro nome, insiste, è il primo antidoto alla confusione: parlare di “processo di pace” senza riconoscere la natura dell’avversario produce illusioni e, quindi, fragilità strategica.

Da qui un secondo passaggio: l’onda lunga dell’antisemitismo che ha attraversato l’Occidente dopo l’ultima stagione di violenza non è un accidente della cronaca. Ha precedenti – Bensoussan ricorda il 1982, l’accusa di «genocidio» già agitata allora, e la rimozione del fatto storico che i massacri di Sabra e Shatila furono opera di milizie cristiane, con gravi responsabilità ma non paternità israeliana – e ha motori nuovi. Due in particolare: la mutata composizione demografica delle società europee e nordamericane, dove la componente arabo-musulmana è molto più numerosa di quarant’anni fa; e la crisi di una parte delle élite occidentali che ha trasformato la causa palestinese in una “religione civile”, un dispositivo identitario capace di surrogare appartenenze perdute.

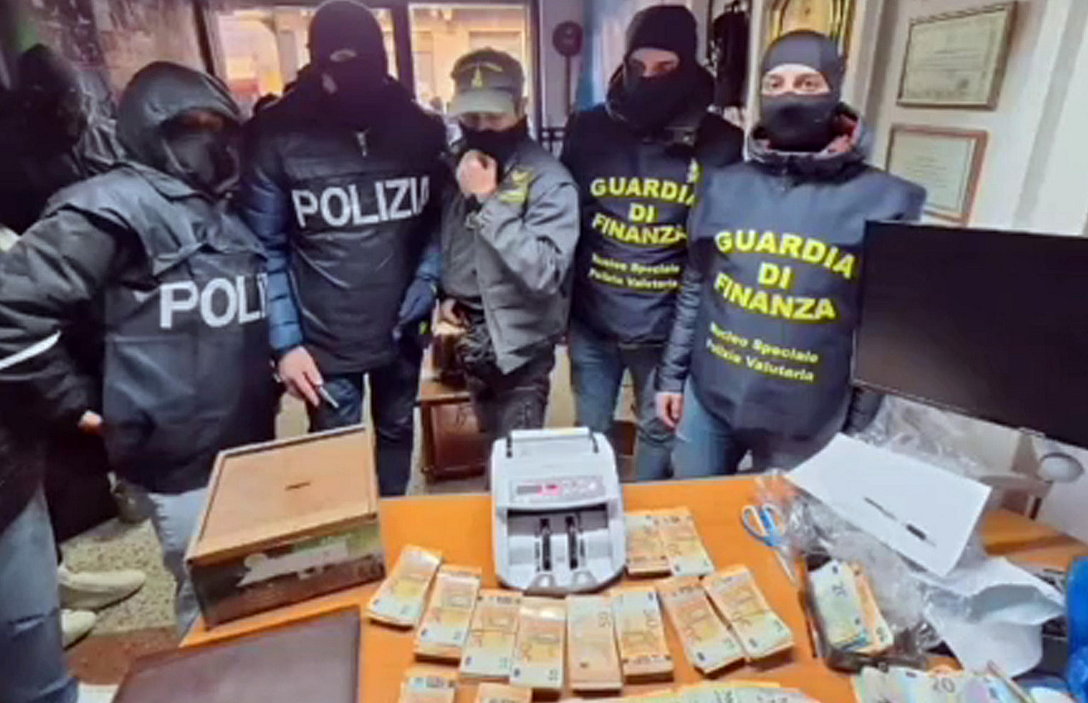

Il digitale è il moltiplicatore. Se la quantità “assoluta” di odio non è necessariamente superiore al passato, la sua visibilità e la sua capacità di mobilitazione sì: la cassa di risonanza dei social – amplificata dall’anonimato e da meccanismi di ricompensa algoritmica – rende immediato, ubiquo, contagioso ciò che un tempo restava confinato. L’antisemitismo non si limita a riemergere: trova ecosistemi che ne potenziano la performatività, accorciando la distanza fra slogan e azione, fra mito e piazza. È una diagnosi che incrocia tanto le dinamiche del “secondo schermo” nelle proteste quanto la mutazione del proselitismo jihadista nell’era delle piattaforme.

Da questa torsione, avverte Bensoussan, discende l’autoinganno più pericoloso: quello di credere che la soluzione stia in un «compromesso» negoziato come se i contendenti condividessero la stessa grammatica politica. Ma se uno degli attori rifiuta in radice il compromesso, allora chiamare “compromesso” una resa parziale non produce pace; produce attese frustrate e successive esplosioni. La lucidità dell’analisi non è cinismo: è la condizione per non confondere il desiderio con la realtà.

Cosa resta da fare all’Europa? Bensoussan pronuncia una parola che da sola riassume un intero programma: «coraggio». Coraggio politico – assumere che «siamo alla presenza di un jihad», con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza interna e di posture esterne. Coraggio culturale – smontare, con la pazienza di chi sa argomentare, le menzogne potenti perché consolatorie, a partire dall’equiparazione moralistica che annulla storia e responsabilità. Coraggio civile – la tessitura di una maggioranza silenziosa che non si rassegna all’egemonia del rancore e alle scorciatoie del complottismo. È un’etica pubblica, prima che una strategia: Bensoussan evoca Pericle – «la condizione della libertà è il coraggio» – e l’Inghilterra del 1940, la tenuta di chi «tiene duro» mentre «tutto intorno crolla», perché la resa dei conti non sia coi nostri principi ma con chi intende abolirli.

In controluce, la sua è anche una pedagogia del limite. Alle classi dirigenti europee chiede di smettere di parlare una lingua doppiamente illusoria: progressista a parole, indifferente nei fatti; pacifista nella forma, disarmata nella sostanza. Non si tratta di “scegliere Israele” contro “i palestinesi”, ma di ristabilire i confini elementari fra un sistema che riconosce individui, diritti, responsabilità, e una pratica politico-religiosa che si legittima nella distruzione dell’altro. Senza questa bussola, spiega, ogni tregua diventa un interludio che prepara la prossima guerra – e ogni piazza, un teatro dove l’Occidente recita contro se stesso.

Ecco allora il punto d’arrivo: l’Europa non ha il monopolio della forza, ma può ancora avere la forza della chiarezza. Chiamare “jihad” il jihad. Difendere il principio di realtà quando la propaganda lo corrompe. Rifiutare il fascino tossico della “religione civile” che trasforma la complessità in un rito di espiazione a senso unico. Tenere insieme fermezza e legalità, memoria storica e responsabilità presente. È una politica, certo, ma prima ancora è un carattere: la decisione di non arretrare dai Lumi – non come mito autocelebrativo, ma come pratica quotidiana di libertà.

Bensoussan: lo scontro che l’Europa non può fingere di non vedere

Bensoussan: lo scontro che l’Europa non può fingere di non vedere