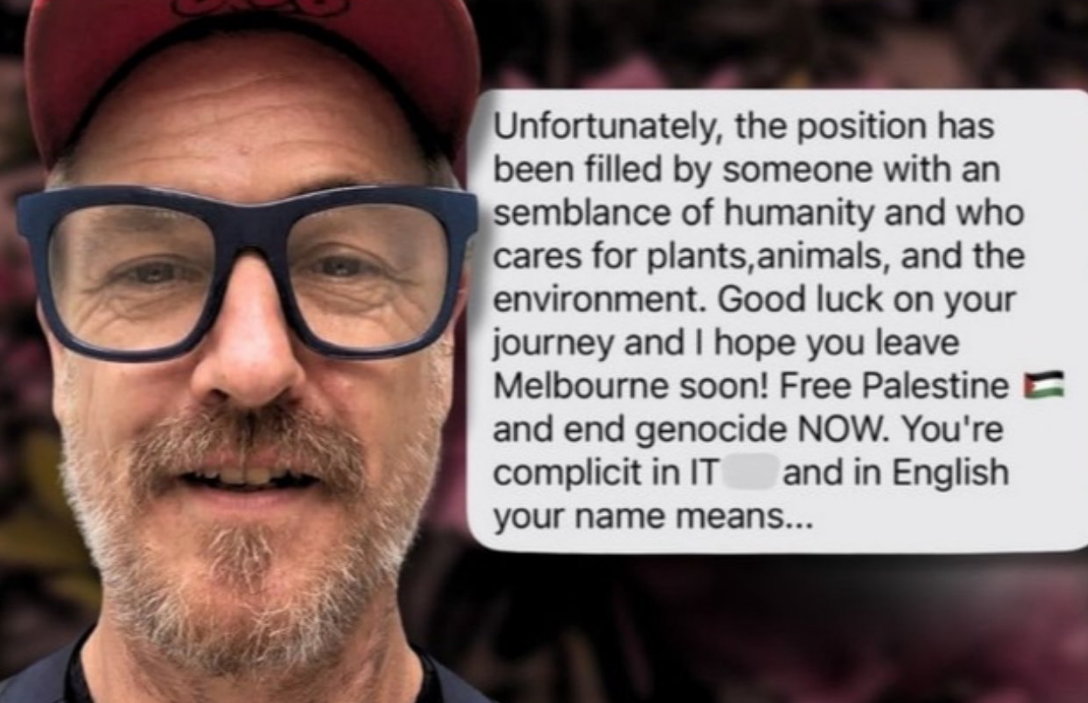

Una giovane israeliana arrivata da poco a Melbourne ha provato a cercare lavoro in un asilo nido e ne ha ricevuto un messaggio che taglia più di un rifiuto: «Spero che tu lasci presto Melbourne», le è stato detto. L’accusa? Essere complice di un «genocidio», di essere «disumana». Il proprietario dell’azienda, il signor Brett Dahan, ha scritto che quel lavoro era stato invece assegnato a qualcuno «umano». L’organizzazione ebraica locale «I Leoni di Sion» ha annunciato una protesta davanti all’azienda e il dott. Dvir Abramovich dell’ADC – l’Anti-Defamation Commission, un’organizzazione ebraica con sede a Melbourne che si occupa di contrastare antisemitismo, razzismo e odio online – ha definito il fatto «un atto di codardia», segno del volto nuovo che assume l’antisemitismo in Australia.

Questo episodio non è un caso isolato, né può essere derubricato come «errore di micro-contesto». Il paese che consideravamo “protetto”, lontano dalle storie di odio più tradizionali, sta vedendo un salto qualitativo delle aggressioni contro la comunità ebraica. Un rapporto recente indica che gli episodi antisemiti — tra aggressioni, intimidazioni, vandalismi — sono aumentati più di tre-volte nell’arco di un anno. Le sinagoghe d’Australia sono state date alle fiamme, automobili bruciate, graffiti con scritte odiose spuntano sui muri di Sydney e Melbourne. Il governo federale ha reagito annunciando fondi extra per la sicurezza della comunità ebraica: 32,5 milioni di dollari australiani destinati alla Executive Council of Australian Jewry (ECAJ) per rafforzare scuole, sinagoghe, comunità.

Il passaggio critico per noi italiani è capire che il problema australiano non ci lascia inermi e non è certo consolatorio sapere che «anche lì» succede. Perché se anche un paese che sembra «lontano» registra un’impennata, il segno è che l’antisemitismo è più fluido, più globale, meno confinato nei cliché.

In Italia abbiamo tristemente imparato che non ne siamo immuni e che dunque non stiamo guardando un fenomeno che “accade altrove”. Da un lato, la modalità: rifiuto di lavoro per origini, messaggi espliciti di odio. Dall’altro, l’accettazione implicita di atteggiamenti che fino a ieri venivano messi ai margini. L’esperienza australiana ci mostra un aspetto particolare: l’antisemitismo come discriminazione lavorativa, come esclusione diretta, e non solo come vandalismo o derisione.

Va detto anche che l’Australia sta facendo qualcosa che vale la pena di osservare: la nomina di un inviato speciale per l’antisemitismo, Jillian Segal, segnale che lo Stato non è disposto ignorare la questione. Il rapporto di Segal non lascia dubbi: «non possiamo sperare di abolire l’antisemitismo, ma possiamo spingerlo ai margini della società». Il piano propone misure dure: tagliare i fondi alle università che non proteggono gli studenti ebrei, monitorare i social media, screening sui visti per chi ha posizioni antisemite. In Australia si brucia una macchina, si sfregiano le sinagoghe con graffiti ignobili ma, come mostra il caso della giovane israeliana in cerca di lavoro, si inviano messaggi velenosi e brutali. Il confine tra odio “alto” e odio “banale” si è fatto sempre più sottile e la distinzione non dovrebbe certo suonare rassicurante per nessuno. Se prestiamo attenzione, il richiamo è che dobbiamo esserne consapevoli ora, prima che arrivi il “quando sarà troppo tardi”.

Australia e il nuovo volto dell’antisemitismo globale

Australia e il nuovo volto dell’antisemitismo globale