Oggi, 25 novembre, torna la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una data che l’ONU ha fissato nel 1999 per ricordare le tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise nel 1960 nella Repubblica Dominicana. Ogni anno ci fermiamo, commemoriamo, contiamo. E i numeri sono sempre gli stessi: devastanti. Nel mondo, 736 milioni di donne – quasi una su tre sopra i quindici anni – ha subito almeno una volta nella vita violenza fisica o sessuale. Nel 2023, oltre 51.000 donne sono state uccise da un partner o da un familiare.

Poi ci sono i matrimoni forzati (15 milioni nel 2021), le mutilazioni genitali (230 milioni di vittime, stima cumulativa), gli stupri di guerra in aumento del 25% secondo l’ultimo rapporto ONU. Numeri che annichiliscono, che sembrano troppo grandi per essere veri, eppure lo sono. Se dovessimo stilare una classifica dei luoghi più pericolosi per una donna – combinando violenza domestica, schiavitù sessuale, conflitti armati, norme patriarcali feroci – in cima troveremmo Afghanistan, Yemen, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Ciad. Paesi di cui sappiamo poco, che fatichiamo a immaginare, che spesso non sapremmo nemmeno collocare su una mappa. Ed è proprio qui che la questione si fa interessante, perché la geografia non è solo una questione di luoghi e confini.

La geografia studia come cultura, potere e memoria si inscrivono nello spazio e nelle narrative collettive. Studia come alcune storie vengano mappate, ricordate, commemorate, mentre altre vengano cancellate. Prendiamo lo stupro di guerra. Non è mai solo un crimine individuale. È un messaggio collettivo: le donne diventano campo di battaglia, il loro corpo un territorio simbolico da conquistare, contaminare, distruggere. Accadde in Bosnia tra il 1992 e il 1995: quasi 50.000 donne furono stuprate per “purificare etnicamente” e umiliare le musulmane. Lo stesso in Ruanda nel 1994: circa 500.000 donne tutsi furono stuprate, mutilate, infettate intenzionalmente con l’HIV, uccise perché considerate “nemiche biologiche”. Accade ancora oggi in Sudan, nel corso della guerra civile.

Ed è accaduto il 7 ottobre 2023 contro le donne israeliane, quando Israele non era neppure in guerra. In tutti questi contesti, il corpo femminile è strumento strategico di controllo territoriale e identitario. Non violenza collaterale, ma deliberata. Un modo di segnare il territorio, di frammentare le comunità, di umiliare il nemico attraverso le sue donne. Hamas di fatto è andato oltre, scegliendo la violenza sessuale anche nei confronti di uomini, ragazzi e bambini. Ma oggi parliamo di donne. E qui si innesca anche un’altra forma di violenza, più sottile sebbene altrettanto devastante: quella che agisce non sui corpi, ma sulle narrazioni. Quella che decide quali storie possano essere raccontate, quali vittime possano essere credute, quali dolori meritino riconoscimento pubblico.

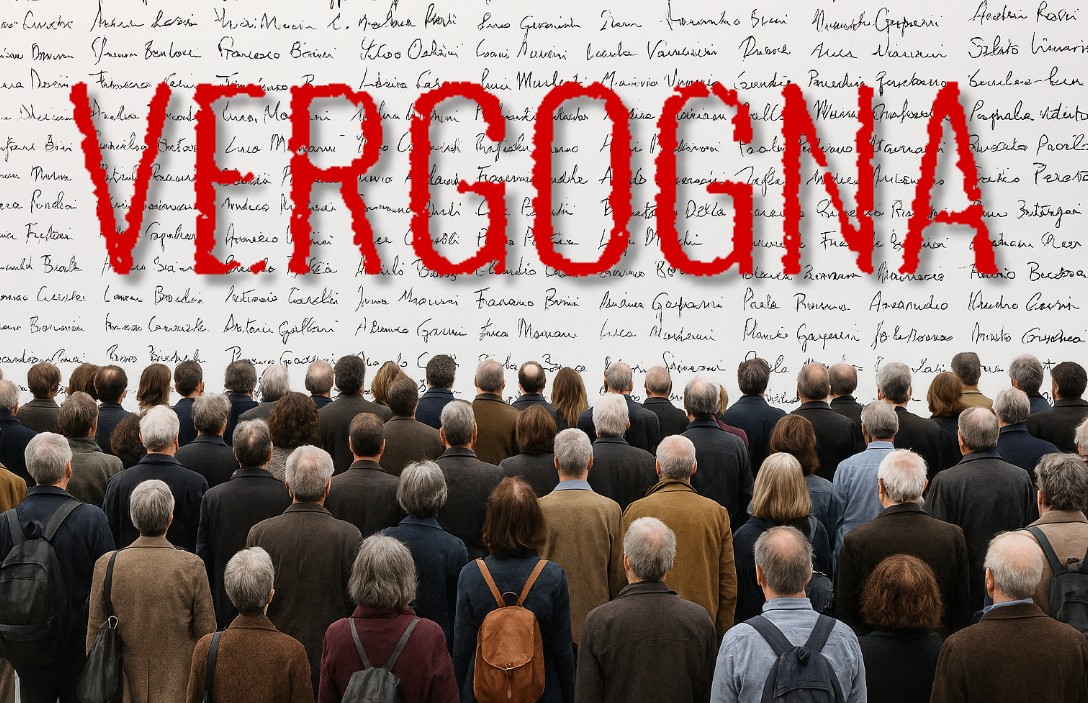

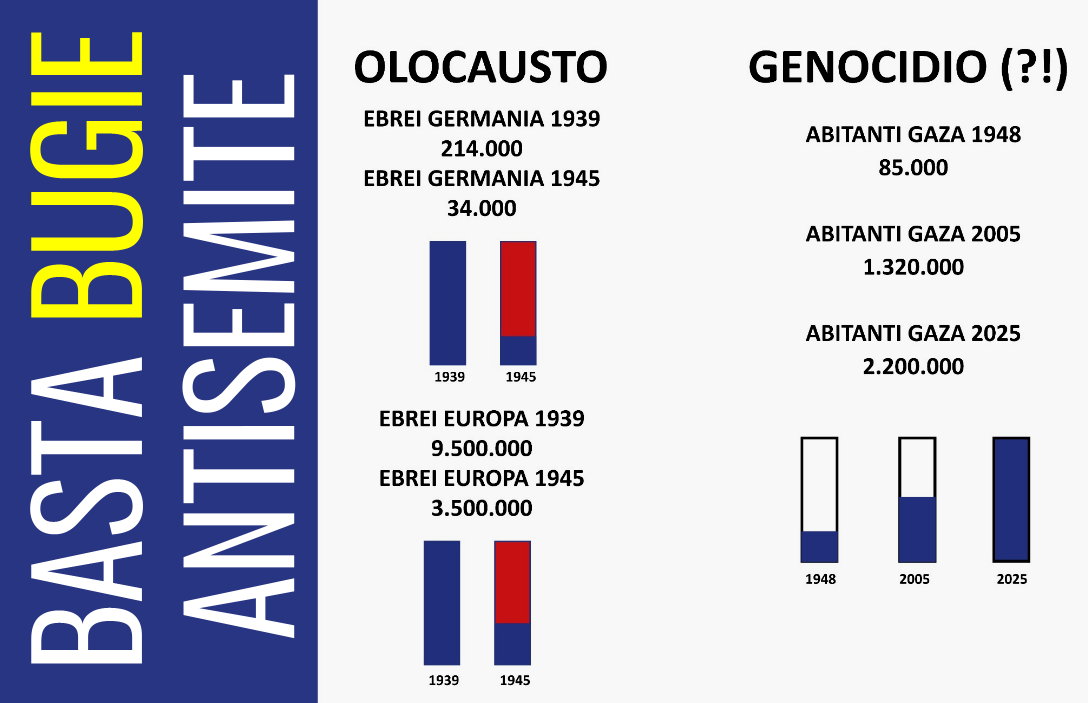

Dopo il 7 ottobre 2023, molte voci femministe e giornalistiche che in passato si sono distinte per la denuncia della violenza sessuale hanno esitato. Alcune hanno taciuto, altre hanno minimizzato, altre ancora hanno subordinato il riconoscimento del dolore delle donne israeliane a considerazioni geopolitiche. Come se il dolore fosse una questione di turni, come se esistesse una fila per la solidarietà. Negare, minimizzare, dire a quelle donne “non vi crediamo” è una seconda forma di violenza, non vi pare? L’assenza di parole – proprio da chi ha sempre fatto della parola uno strumento di lotta – ha lasciato un vuoto che pesa, ma è così: nel discorso pubblico esiste una gerarchia implicita delle vittime. Alcune sofferenze vengono riconosciute immediatamente, altre devono lottare per essere credute.

Questa gerarchia – prodotto di rapporti di potere politico e di narrazioni dominanti – nel caso del 7 ottobre è stata evidente. Perché riconoscere quelle violenze significava “complicare” la narrazione del conflitto israelo-palestinese. Significava ammettere che anche chi viene percepito come oppresso può commettere crimini orrendi. Significava uscire da una logica binaria – oppressore contro oppresso – per entrare in una zona grigia molto più complessa dove Hamas avrebbe dovuto essere visto con le lenti della realtà. Ma se la realtà non s’incardina nei nostri desideri, allora viene piegata alla fantasia: così alcuni eventi vengono ricordati, altri rimossi. Alcune vittime diventano simboli, altre restano invisibili. Alcuni corpi vengono creduti, altri no.

Possiamo chiamarlo colonialismo narrativo: quel processo per cui alcune storie vengono autorizzate a circolare, mentre altre vengono escluse, distorte, ridotte al silenzio. È una forma di potere simbolico, perché chi controlla il racconto controlla la realtà percepita. Se la violenza contro le donne israeliane viene ignorata perché politicamente scomoda, allora il loro dolore viene subordinato a una narrazione ideologica. È un colonialismo che agisce non sui territori, ma sulle parole. E come ogni colonialismo, stabilisce gerarchie: quali vite contano, quali no. Quelle ebree, da sempre, contano meno.

D’altra parte il silenzio non è mai neutro. È una scelta geopolitica. Quando scegliamo chi ricordare e chi no, stiamo disegnando una geografia della memoria. E in quella mappa, alcune donne scompaiono. Questa geografia non è casuale: come detto, riflette equilibri di potere, alleanze politiche, campi più o meno larghi, narrazioni dominanti dove sono le donne a pagare il prezzo più alto, mentre i loro corpi diventano pedine del gioco. La domanda che vorrei rivolgere alle ragazze scese in piazza, negli anni, con gli occhi bendati è: cosa significa essere femministe oggi? Cosa perdiamo, come società, quando lasciamo che il silenzio copra la violenza?

Io non ho risposte definitive, ma credo che il primo passo sia ascoltare. Anche quando fa male. Anche quando è scomodo. Anche quando mette in discussione le nostre certezze politiche. Abbiamo tenuto gli occhi aperti su Gaza senza vedere che donne e bambini venivano usati come scudi umani dagli stessi miliziani di Hamas e, mentre eravamo convinti che altro non esistesse all’infuori di Gaza, non ci siamo accorti non solo di quanto è avvenuto alle donne e alle ragazze d’Israele, ma di quanto quotidianamente avviene alle donne afghane, sudanesi, congolesi, iraniane. Abbiamo chiuso gli occhi sui “roghi delle mogli” pakistane – donne bruciate vive con il kerosene per simulare incidenti domestici – oltre che sulle donne sfigurate con l’acido o a cui viene tagliato il naso. Non ci siamo preoccupati di quanto sta avvenendo in Afghanistan dove i Talebani hanno vietato la lettura di libri scritti da donne, dove alle donne è impedita la frequenza scolastica e dove alle donne sono stati impediti i soccorsi dopo il recente terremoto. Potrei continuare a lungo, ma si tratta di dolori che, per il sentire comune, non valgono nemmeno un click sul titolo di un quotidiano.

Eppure come esseri umani dovremmo tutti avere il dovere di mappare il dolore. Di riconoscere anche le voci che non ci somigliano. Di non lasciare che la geografia del silenzio diventi la nostra unica carta. Perché ogni volta che una donna scompare da quella mappa – perché troppo lontana, perché politicamente scomoda, perché la sua storia complica la narrazione – perdiamo un pezzo di umanità. E il 25 novembre dovrebbe servire proprio a questo: a non dimenticare nessuna. Nemmeno quelle che ci costringono a guardare le nostre contraddizioni.

25 novembre: giornata contro la violenza sulle donne. Anche israeliane

25 novembre: giornata contro la violenza sulle donne. Anche israeliane